3万元精神损害赔偿该由谁出?思维导图

深拥意中人

2023-02-12

四川省成都市中级人民法院近日调结一起由该院再审提审的道路交通事故人身损害赔偿纠纷案,法官的析理释法得到当事人的理解和赞同,最终申请再审方撤诉,由原审被告保险公司赔偿死者家属精神抚慰金2.9万元 。

树图思维导图提供《3万元精神损害赔偿该由谁出?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《3万元精神损害赔偿该由谁出?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:601cf6a7b6edcddac5ca8bd1faf1938c

思维导图大纲

相关思维导图模版

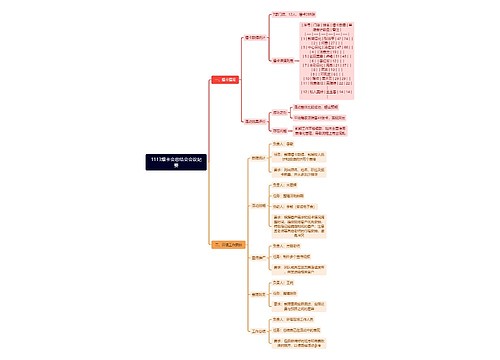

1113爆卡会总结会会议纪要思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1113爆卡会总结会会议纪要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1113爆卡会总结会会议纪要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aaf6c152a765d5821e8e1787f2b3226e

3A Unit 1 A Proper Job思维导图

U237990653

U237990653树图思维导图提供《3A Unit 1 A Proper Job》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《3A Unit 1 A Proper Job》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8d966446cda22e33b426cba15d3d981e