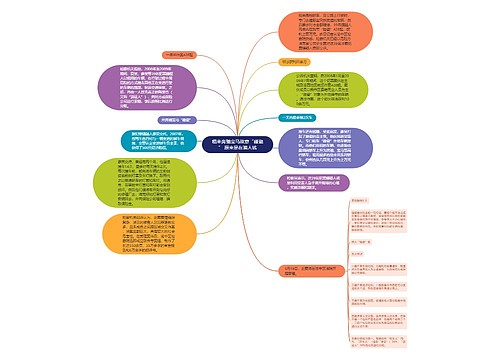

他的“醉驾”撞上了死刑思维导图

拾人心

2023-02-12

死刑

孙伟铭

危害

危险

最高

交通事故

交通事故案例

其他交通案例

南方周末通过寻访成都醉驾案的当事人与杭州飙车案的主审法官,试图还原两案真实的审判逻辑。并通过介绍最高人民法院的相关研讨会,以最高审判机关的讨论解惑公众争议。

树图思维导图提供《他的“醉驾”撞上了死刑》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《他的“醉驾”撞上了死刑》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6c4c7539be943611dd96fee6129a58cb

思维导图大纲

相关思维导图模版

他的“醉驾”撞上了死刑思维导图模板大纲

成都车主孙伟铭因无证醉驾造成车祸,致四死一伤而被判死刑。

孙伟铭是不是一个“不杀不足以平民愤”的人物?这样一个死刑判决背后,到底是怎样的法律逻辑与社情民意?

七个月过去了,52岁的代玉秀仍神志不清。七个月前,她在一场惨烈的车祸遭受重伤并生还。尽管如此,代玉秀的丈夫韩常进仍对肇事者孙伟铭抱有宽恕之心,“相信他是做错事,但没有恶意”。

2009年7月23日,孙伟铭被成都中级人民法院一审判死刑,这样的结果让代的家人感到“很意外,心情很复杂”。

另两位车祸中父母双亡的孤儿,则在宣判前向法庭写了要求严惩凶手的请求书,并在宣判后向南方周末记者表示:“死刑也许是对父母最好的告慰与交代。”但孙伟铭当庭表示要上诉,认为量刑过重。

这一判决也引发了赞成派与反对派的激烈争论。交通肇事案的定罪量刑问题,继杭州飙车案后再次成为舆论焦点。

惨烈车祸

这是一起4人死亡1人重伤的惨烈车祸。2008年12月14日中午,两场八十寿宴在成都两地举行。下午5点左右,参加完寿宴的张景全夫妇开着一辆“长安奔奔”车载着金亚民夫妇以及朋友代玉秀一起回家。而此前,同样在参加完一位长辈的寿宴后,喝了酒的孙伟铭坚持驾车送父母去火车北站返渝。事发后,父亲孙林告诉交警,自己曾询问儿子能否开车,孙伟铭表示,没事,喝得不多。

孙伟铭开的是他当年5月购置不久的一辆黑色别克轿车,平常由驾驶员游川艺替他开车。29岁的孙伟铭出身贫寒,父亲孙林是重庆铁路局的一名路基工。孙伟铭在大学毕业后成为了一家IT公司的营销高管。

事发后,曾为孙伟铭开车的游川艺向法庭证实,他在2008年7月离职时,孙伟铭已学会了驾车,并“自认为很有天赋”,但孙一直没有时间去考驾照。

事发当日,孙伟铭用别克车送父母到火车站后。孙的父亲孙林曾说,开慢一点,注意安全。孙伟铭回答:好的。

然而,从火车站前往龙泉驿途中,孙伟铭的车速却越来越快,其间与一辆比亚迪轿车发生了追尾,但孙并没因此停车而是继续行驶。这成为了检方认定他构成“危害公共安全罪”一个重要情节:肇事逃逸。

此后孙伟铭驾驶的别克车已呈“S”型行驶,最终越过双实线,与停靠在路边正等红灯的张景全驾驶的“长安奔奔”等四辆车发生撞击。载有五人自重1.3吨的奔奔车在遭受猛烈撞击后“飞”进了路边的绿化带,车上的张景全夫妇和金亚民夫妇先后死亡,副驾位置的代玉秀身受重伤。事后鉴定,孙驾驶的别克车在撞击瞬间的速度为134~138km/h,而事故路段限速为60km/h。

头部受伤的孙伟铭也被送往医院,随后赶到的交警对其进行乙醇检验发现,孙血液中酒精浓度达到135.8mg/100ml,超过了标准值80mg,属于醉酒驾车。

然而,孙伟铭对于伤害后果却完全茫然无知。据当时在场的记者描述,孙的“意识很模糊,言行也很鲁莽”,“手搭在交警肩头”甚至上厕所时主动靠近他人,询问“我到底出了什么事”。

在接受警方多次讯问时,孙仍然意识不清,对于肇事过程记忆一片空白,甚至不记得送过父母去火车站,只知道撞了车,还担心“父母在车上”。

至今,孙伟铭依然对整个肇事过程严重失忆,无法提供关于此次车祸完整清晰的信息和细节。以至于这起车祸究竟如何发生的,至今不得而知。

但一个被忽视的细节是,多位现场目击证人在笔录中曾向警方证实,事发后,从车上下来,“茫然无知”的孙伟铭目睹事故现场有人伤亡,立刻喊道:“有人受伤了,快打120,快救人。”

“引发公愤”

事发后,这起孙伟铭无证、醉酒、超速驾驶导致四死一伤的惨烈车祸震惊成都。媒体随后披露,孙伟铭的别克车在购买后的半年里存在10次交通违法纪录,包括4次闯红灯、4次占用专用车道、2次违法超速,“劣迹斑斑”。

同时媒体报道,孙还在接受警方讯问时,询问受害者是城市户口还是农村户口。在公司小区停车过程中,这辆别克车也“不是乱停就是擦挂”,并且孙脾气暴躁,与物管多次发生争执。

这些情况,与受害者家属的悲愤、伤痛形成强烈的对比,激发了人们的愤怒。至此,在公众印象中,孙伟铭成为了一个飞扬跋扈、蔑视社会规则的“社会败类”和“马路杀手”。一家媒体报道称“网友热议量刑,众口建议严惩”。

而就在媒体对孙伟铭进行“口诛笔伐”之时,范小琼女士却在孤独地寻找媒体试图反映“孙伟铭的人品并没有报道的那么坏”,但却为当时的媒体所“屏蔽”。

原来,从2006年开始,孙伟铭曾资助过范小琼的孩子林芳,此前他们并不相识。孙伟铭每月资助林芳一百元,直到其姐大学毕业后工作,才在范小琼的坚持下停止了资助。

对于媒体的报道,司机游川艺解释,部分违章纪录其实是自己开车时所致,孙开车还是很小心的,违章也只是占用公交车道和凌晨时在郊区闯过红灯。而小区的一次乱停放和一次擦挂则是因为孙的停车技术“没过关,可能老停不好”。

但当时,这些声音并未进入媒体的视野。最初被警方以“交通肇事罪”刑拘的孙伟铭,也在后来被改以“危害公共安全罪”正式逮捕。

无力赔偿

2009年7月23日,开庭宣判前,两位因车祸失去双亲的受害者金宇航和张志宇向法院提交了一份要求严惩凶手孙伟铭的请求书。

在事发后,失去双亲的金宇航和张志宇都经历了异常痛苦的状态。金宇航被亲友接到大姨家居住,其外婆在获知消息后瘫痪在床,神志不清;略为年长的张志宇经常独自暗夜啜泣。重伤者代玉秀的儿子韩思杰,看着已判若两人的母亲,也在记者面前悲伤难抑。

而这起车祸需要的巨额赔付也让孙伟铭的家人陷入了极度窘迫。事发至今,孙伟铭的父亲孙林只向三家受害者一共拿出了十万四千元,其中五万还是孙伟铭以前公司借予,另有五万亦是东凑西借的。

金家和张家曾于事故发生后请律师对孙伟铭家境作了调查,发现孙伟铭只有成都一处按揭房产,孙家“经济状况也不好”。

变卖孙伟铭在成都的按揭房产曾是双方的希望。其间孙林曾与多人商谈房产买卖,并签订合同,但最后并未成交。更糟的是,由于孙没有驾照,醉酒驾驶,保险公司也拒绝赔付。

重伤者代玉秀的治疗费用无法动用社保。“社保局说应该肇事方负担。”代的丈夫韩常进说。高额治疗费已让韩家不堪重负。

在看守所里悔恨不已的孙伟铭开庭前后曾给受害方写来了两封道歉信。信中,孙伟铭不停忏悔,祈求受害方能宽恕自己,不要逼迫他父母卖掉重庆最后的栖身之所来为自己偿债。“我对不起我的父母,我若是还逼迫父母举家借债,同我一起受难,其行为无异吸食他们骨髓,畜生不如,天理难容!”他寄望能在有期徒刑刑满后,以余生来赎罪。

然而他流露的对父母的愧疚反而激怒了受害的三个家庭:“那给我们造成的伤害呢?”

于是,在宣判前一周,金宇航和张志宇向法院递交了严惩凶手的请求书。理由是,孙伟铭对自己的过错未能有彻底的反省,亦未积极赔偿。

但韩思杰没有签字。他和父亲韩常进的态度显得较为宽容:“由法院判吧,我们不拉他,也不会推他。”

但法院最终的死刑判决还是让他们意外。张志宇在听到死刑时泪流满面:“这是对我父母最好的告慰,我内心终于可以平静了。”而金宇航相信,“严惩请求书还是起了一点作用”。

死刑争议

在5月23日孙伟铭一案的庭审中,控辩双方集中在“危害公共安全罪”与“交通肇事罪”两种罪名最主要的区别,即孙伟铭肇事在主观上是“故意”还是“过失”。

检方认为,孙伟铭的车在追尾前没有闯红灯也没有超速,但追尾后加速逃逸,说明孙是经过思考后作出的选择,具有主观故意,行为又造成了严重后果,因此孙以危险方法危害了公共安全,无视他人生命,应以危害公共安全罪对其追究刑事责任;

而孙伟铭的辩护律师辩称,孙伟铭对追尾没有任何记忆,也没有明确的证据能证明当时他有主观逃逸的恶意,故而只能属于交通肇事罪的加重情节。

庭审结束后,旁听的受害方误解“辩护律师觉得人死少了”,律师陈红和施俊英遭到了他们的“围攻”,不得不在法警的保护下离开法院。

2009年7月23日,法院在判决中认为:孙伟铭明知自己没有驾驶执照,没有相应机动车驾驶能力……仍然长期驾驶机动车并多次违反交通法规,反映出其对交通安全法规以及他人生命、健康和财产安全的漠视。且被告人孙伟铭在应当知道醉酒情况下驾车超速行驶、跨过不能超越的双实线,会危害不特定他人的生命、健康、财产安全,但仍放任结果发生,其主观心态已不属“过失”;法院认为,这起车祸所造成人员死伤和财产损失是孙伟铭故意所致,因此判定孙伟铭以危险方法危害公共安全罪成立,判处死刑。

对于法院的这一判决,孙伟铭的两名辩护律师表示强烈反对。律师施俊英认为,判决中涉嫌有罪推定:“不能从他违章行为的故意,推论到他主观心态对伤害结果的发生也存在故意。”施俊英认为,孙伟铭的肇事行为应认定为过失。他认为,判决书从孙伟铭无证驾驶、多次违章推论出孙伟铭漠视他人生命,也是不能成立的。

孙的两位律师认为,孙的行为只能以交通肇事罪论处。

孙伟铭的死刑判决在媒体报道后,引发了社会强烈的争议。该不该判死刑成为了成都街头巷议的热门话题。网上一些论坛甚至组织了上万网友进行辩论。

成都一家律师事务所的五位律师上书最高法院称,称量刑明显过重,结果另一家律师事务所有五位律师发帖反驳,向前述律师邀战辩论。

在一家媒体内部,记者也分为两派,争执不下。有意思的是,女性大多对判决结果持赞同态度,而男性却明确反对。

一些法院判决期望达到的“警示”效果也开始显现。一位私家车主跟南方周末记者说,中午有人敬酒,他坚决没有喝,“不能喝,要判死刑的”。

最高法研讨“危险驾驶”

就在成都醉驾案死刑判决后的第二天,最高人民法院召开了一场针对“酒后驾驶”、“危险驾驶”司法审判的专门研讨会

7月23日,成都中院刚依“以危险方法危害公共安全罪”,判处无证醉驾的孙伟铭死刑。第二天,一场针对“酒后驾驶”、“危险驾驶”司法问题的研讨会在最高法院召开。

最高法院两位资深刑事大法官参加会议。一位是主管刑事的副院长张军,另一位是审委会副部级专职委员、刑一庭庭长黄尔梅。国内多位著名刑法专家被邀参与研讨。

一位最高法院刑庭法官告诉南方周末记者,最高法此次研讨并不专门针对成都案,不过,研讨的样本也是一起酒后驾车肇事案。该案中,被告人第一次撞伤人后继续往前行驶,受人阻拦后掉头回来,又撞上了之前撞伤的人,致使其死亡。

是判交通肇事罪,还是以其它危险方法危害公共安全罪,或其它罪?有最高法院法官表示,他们中有人也拿不准。

同样的难题,将落在杭州飙车案和成都案的二审法官身上。

上述最高法院法官告诉南方周末记者,研讨会是副院长张军提议,跟日前频繁进入公众视野的相关案件有一定关系。研讨针对酒后驾驶和其它危险驾驶,力图发现司法上的共同难题,提出相应的法律对策。

两罪症结:故意过失难分

参加研讨的几位专家均表示,对酒后驾驶和包括飙车在内的危险驾驶行为,法律上如何认定、适用哪个罪名,是个非常复杂的专业问题。

按刑法理论和现有刑法规定,交通肇事罪是过失犯罪,即应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见或已经预见而轻信能够避免。以危险方法危害公共安全罪则为故意犯罪,主观上希望或者放任危害结果的发生。

与会人士认为,之所以难以定夺罪名,原因是放任的故意和过于自信的过失,在实践中界限模糊、难以认定。

以成都案被告人孙伟铭为例。有专家认为他第一次追尾是过于自信的过失,应定交通肇事罪。理由是,孙伟铭长期无证驾驶说明他认为自己有一定驾驶能力,自信不会出事,主观上不可能是放任去撞人;其醉酒驾车的心态也是一样的,不存在故意。

而在逃逸过程中,孙明知自己在大量饮酒情况下发生了交通事故,仍选择高速行驶,并轧过双黄线,这时就是预见到会与对面的汽车相撞,却对危害后果采取了放任态度,是故意行为,定危险方法危害公共安全罪并无不当。

主观态度的认定往往决定交通肇事罪和他罪的界限,进而决定刑罚的轻重。

1997年最高法院再审了福建省一起交通肇事案,后来被作为典型案例载入最高法院公报。该案中,被告人为逃避收费站检查,拐往逆行车道,加大车速强行冲关,撞死前方执行检查任务的一名武警。一审法院认定被告人以驾车的危险方法致人伤亡罪,判处死刑;二审法院撤销了该判决,以交通肇事罪改判被告人有期徒刑七年。

最高检对该案提起抗诉,认为被告人明知自己的行为可能会造成被害人死亡的危害后果,却采取放任态度,致使被害人被撞死,是故意杀人。最高法院经过重审认为,被告人冲关的行为是故意的,但故意的内容是为了逃避检查和扣车,当时无法预料到受害武警会突然出现在逆行车道上进行拦截,在他发现后,车速和距离已经决定了相撞是不可避免的,因此,被告人对撞死武警的后果并无故意。最高法院维持了二审法院的判决。

判重判轻怎样拿捏

从死刑到七年,被告人死而复生。交通肇事罪的量刑起点和最高刑,与其它相关的故意犯罪存在巨大落差。

前者的量刑起点是三年以下有期徒刑或者拘役;肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。

其它相关的故意犯罪,如危害公共安全罪,量刑起点是三年以上有期徒刑,最高可判处死刑。

上述法官说,量刑上的落差可能埋下司法上的危险,那就是,以后果选择罪名、将轻罪重罪化。

有评论人士认为,成都案中审判长对定罪理由的说明,就存在用结果解释动机的嫌疑。如果按此逻辑,一个人如果长期无证驾驶,一旦出现危害后果,就理所当然地构成以危险方法危害公共安全罪。这不符合刑法原理。

一位与会专家告诉南方周末记者,有人认为飙车这种行为太恶劣,以交通肇事处理太轻,提出对胡斌定“以危险方法危害公共安全罪”,也是以后果选择罪名。近日,福州规定如在车流量较大的特定时段和路段飙车,并造成人身伤害或较大财产损失的,警方将以涉嫌危害公共安全罪立案侦查。

他认为,按现有法律规定,飙车与放火、决水、爆炸等危害公共安全行为难以等同,把飙车认定为以危险方法危害公共安全罪,从而提高惩罚力度,有扩大解释之嫌。在司法实践中,以危险方法危害公共安全罪起补漏作用,有其它独立罪名可适用时,应尽量适用独立罪名。

一位认为成都案宜定交通肇事罪的专家承认,如按交通肇事,只能判七年,相对于四死一伤的后果,又显得太轻。

进退两难的局面令一些司法人士担忧。成都案一审判决一出,就有五名律师上书最高法院,要求刀下留人。其中一名律师周建中说,由于这类案件是多发性案件,各地法院有可能纷纷效仿,极有可能大量出现因交通肇事行为转化为以危险方法危害公共安全罪的被告人被判处重刑甚至死刑的趋势。

上述最高法院法官说,正在审查起诉阶段的南京案中,造成五死四伤的被告人将得到何种司法判决,值得关注。不过,据他观察,对交通肇事案件,目前实践中法官对故意和过失的认定,非常谨慎,并没有大量适用以危险方法危害公共安全罪。

建议增设危险驾驶罪

研讨会上不只一位专家建议,未来刑法修正案应增设危险驾驶罪,将酒后驾驶、飙车等行为纳入,作为交通肇事罪和以危险方法危害公共安全之间的过渡性罪名。具体可规定,只要实施了酒后驾车或者其它危险驾驶行为,不管是否发生后果,都认定为犯罪。如果发生严重后果的,最高可判无期徒刑。

此前,济南六名律师上书全国人大常委会,建议在刑法修订案中增加“醉酒驾驶机动车危害公共安全罪”。

在台湾地区、澳门地区,酒醉驾驶都被规定为犯罪。台湾刑法规定,服用毒品、麻醉药品、酒类或其它相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者,处一年以下有期徒刑、拘役或科或并科十五万元以下罚金。日本刑法也于几年前增设了“危险驾驶致死伤罪”,具体包括酩酊驾驶致死伤罪、超速行驶致死伤罪、无技能驾驶致死伤罪、妨害驾驶致死罪、无视信号致死伤罪等五个罪名。

在中国大陆,上述只是一般的违法行为。依道路交通安全法和其他相关法律文件,目前对饮酒驾车未造成严重交通事故的,执法部门只能采取行政处罚,最重不过行政拘留15天,罚款不高于2000元。

有专家认为,处罚力度不够是不能很好遏制醉酒驾驶的主要原因。如增设危险驾驶罪,能大大增加威慑力,减少此类行为发生。

一位有10年执法经验的交警告诉南方周末记者,如果中国规定了危险驾驶罪,恐怕要大规模盖监狱,他担心单是醉酒驾驶的,目前的监狱可能都容不下。

基于此,有人提出适当调高交通肇事罪的量刑幅度,把该罪纳入重罪的范围,他们觉得,这种微调可能更符合中国现实。

无论是增设新罪还是调高量刑幅度,都有赖于立法层面上的修订,需要更长时间。

当前最为紧迫的是,在碰到类似案件时,法官如何在交通肇事和以危险方法危害公共安全罪间作出合理的选择和判决?上书律师希望最高法院出台相关司法解释,统一法律适用。上述最高法院法官说,最高法院开专门研讨会,也是因为此类案件在地方法院多有出现,亟须对一些共同问题,作出统一的司法指导。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心