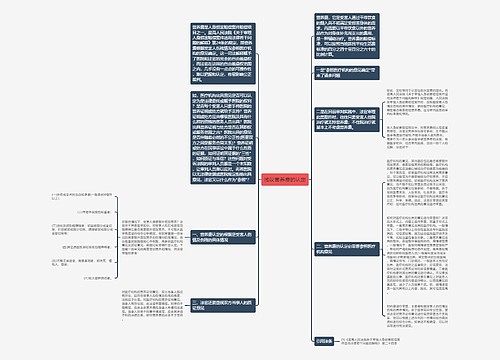

如前所述,逃逸具有双重功能。从刑法第133条的规定来看,它实际上只承认并使用了逃逸在结果意义上的功能,而没有使用逃逸在行为意义上的功能。这是不全面的。我们认为逃逸具有独立的行为性,有可以被独立评价的一面。

第一,从主观罪过看,由于刑法意义上的逃逸可以分为危害行为意义上的逃逸与危害结果意义上的逃逸。因此,对“逃逸”主观内容的理解,也可以分两种情况:第一种是行为人故意地为逃避罪责而离开现场,即行为意义逃逸的主观内容。“毫无疑问,‘逃逸’行为不可能是由‘过失’而实施,只能是一种‘故意’而为的行为”。[2]P51第二种是行为人对离开现场导致死亡结果产生所持的态度,即结果意义上逃逸的主观内容。而刑法上的罪过是行为人对危害结果所抱的态度,并非是对行为本身所抱的态度。行为人故意为逃避罪责离开现场并不必然产生交通肇事结果的加剧。因为这里的故意所支配的逃跑,与危害结果间并不直接关联。因此,第一种情况中“逃逸”的主观内容在基本罪构成的情况下,不具有独立评价的资格,而是被包含在基本罪的罪过中了。第二种情况的主观内容,可以作为结果犯的罪过要素。而对结果犯的罪过的确定需要依据实际结果来判断。因此,在死亡结果出现前,危害结果意义上的逃逸对结果的态度也不属于罪过范畴,该主观罪过被包含在第三段的“因逃逸致人死亡”中了,其罪过依“因逃逸致人死亡”的罪过而定。而在交通肇事基本罪不能成立的情况下,危害行为意义的逃逸的主观内容便从先前的交通肇事的过失心态中剥离出来,呈现出独立的地位,成为犯罪构成要件之一,并在定罪中发挥重要作用。

第二,从行为角度看,刑法意义上的危害行为与主观要素是紧密联系的;危害行为是“行为人心理活动所支配的危害社会的身体动静。”在基本罪成立时,支配逃逸的心态已不成其为罪过,无罪过亦即无独立的犯罪行为。在交通肇事基本罪不成立时,逃逸行为人在主观上形成了新的罪过,在新罪过支配下,逃逸便无法再从属于先前的肇事行为,也便具有其独立性。

第三,从原因力上看,先前的肇事行为对于死亡结果的发生具有一定的原因力,如果没有逃逸行为这一因素,第三段的死亡结果也就不会发生。相反,正是这个逃逸行为,给整个事件注入了新的独立于先前肇事行为的原因力,促使了死亡结果的最终形成。因此,逃逸行为成了促使死亡结果发生的直接的现实成因,而不是所谓的“使肇事结果得以进一步加重的条件。”

有学者主张,“交通肇事的后果尚未达到‘重大’程度,‘逃逸’行为本身不具有独立的由刑法予以评价的价值,”[2]P52其理由是先前的重伤是交通肇事的结果,其危害性尚不足以达到必须予以犯罪化的程度。而我国尚没有对犯罪或者违法后的逃跑行为单独予以论罪的规定。笔者认为这样的解释如果纯粹是基于执行法律的角度是可以理解的。但它对同样具有法律效力的司法解释的态度是不同的。其实,在交通肇事的后果尚未达到基本罪要求的情况下,逃逸行为本身已是被作为肇事行为以外的行为而独立评价了。它相对于交通肇事基本罪而言,只是作为量刑情节对待罢了。但从刑法理论上讲,它也是具有独立的定罪价值的。