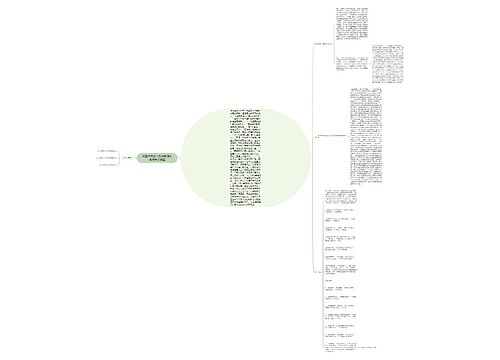

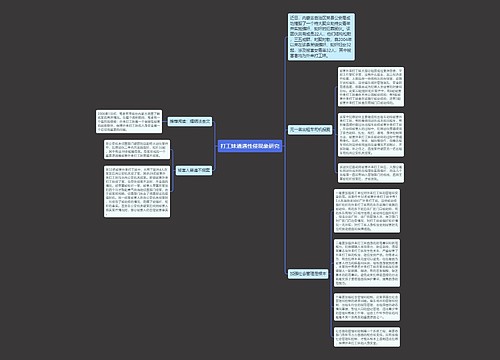

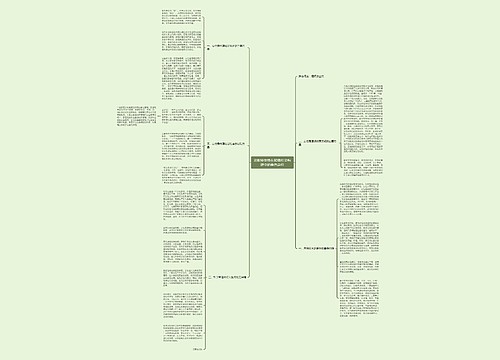

县域欠发达地区离婚案件居高不下原因探析及对策思维导图

失落感

2023-02-09

江苏省如皋市位于苏北经济欠发达地区,全市70%以上人口为农民。近几年,在如皋市人民法院受理的离婚案件以每年10%递增,占据受理的民事案件三成以上,离婚案件发生的地区由以往的以城市为主转向农村城市“齐头并进”。2005年该院审结民事案件3690件,离婚案件1271件,占34.44%;2006年审结民事案件4341件,离婚案件1389件,占31.99%;2007年审结民事案件4607件,离婚案件1505件,占32.66%.离婚案件高发一方面体现了人们法律意识的觉醒、婚姻观点的更新,但另一方面也对家庭的和睦、社

树图思维导图提供《县域欠发达地区离婚案件居高不下原因探析及对策》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《县域欠发达地区离婚案件居高不下原因探析及对策》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8865e5b1d0366644459236ce286c1c90

思维导图大纲

相关思维导图模版

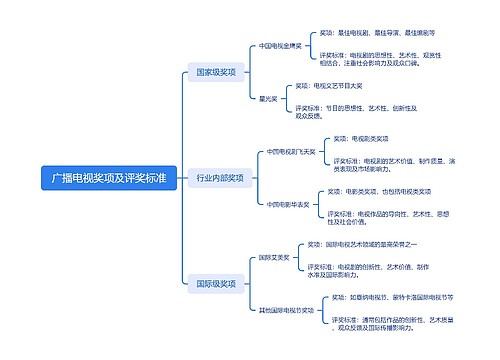

广播电视奖项及评奖标准思维导图

U782682106

U782682106树图思维导图提供《广播电视奖项及评奖标准》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《广播电视奖项及评奖标准》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a4210651fa3a78355ac9f5101bb2c616

——重点行业机构业务客户生态图谱(锦州地区)思维导图

U481330656

U481330656树图思维导图提供《——重点行业机构业务客户生态图谱(锦州地区)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《——重点行业机构业务客户生态图谱(锦州地区)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f930058a554a09639a5c5c0e168c451c