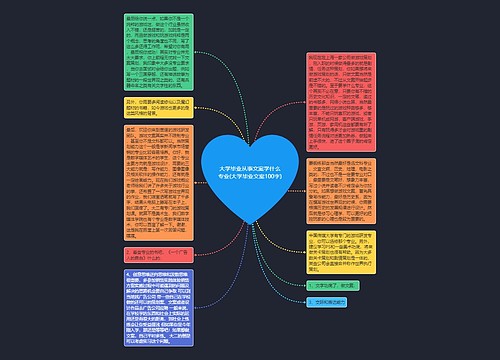

品牌入驻常山文案范文推荐6篇思维导图

情痞有泪

2023-05-09

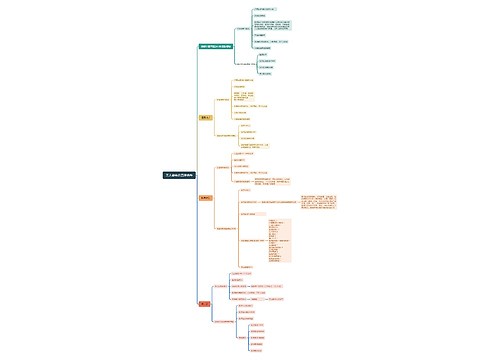

品牌入驻常山文案范文 第一篇-储备词汇量,从鱼缸到海洋很多人在写文案时都会碰到这样的窘境:面对空白的Word,却怎么也敲不出一行像样的句子,或者写作进行到某个地方时,忽然卡主,很难再找到一个合适的词接下去。出现这样情况的原因是,你的词汇储备量不够了。

树图思维导图提供《品牌入驻常山文案范文推荐6篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《品牌入驻常山文案范文推荐6篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9c3badcb8000477b9dc9406dc54d0ce2