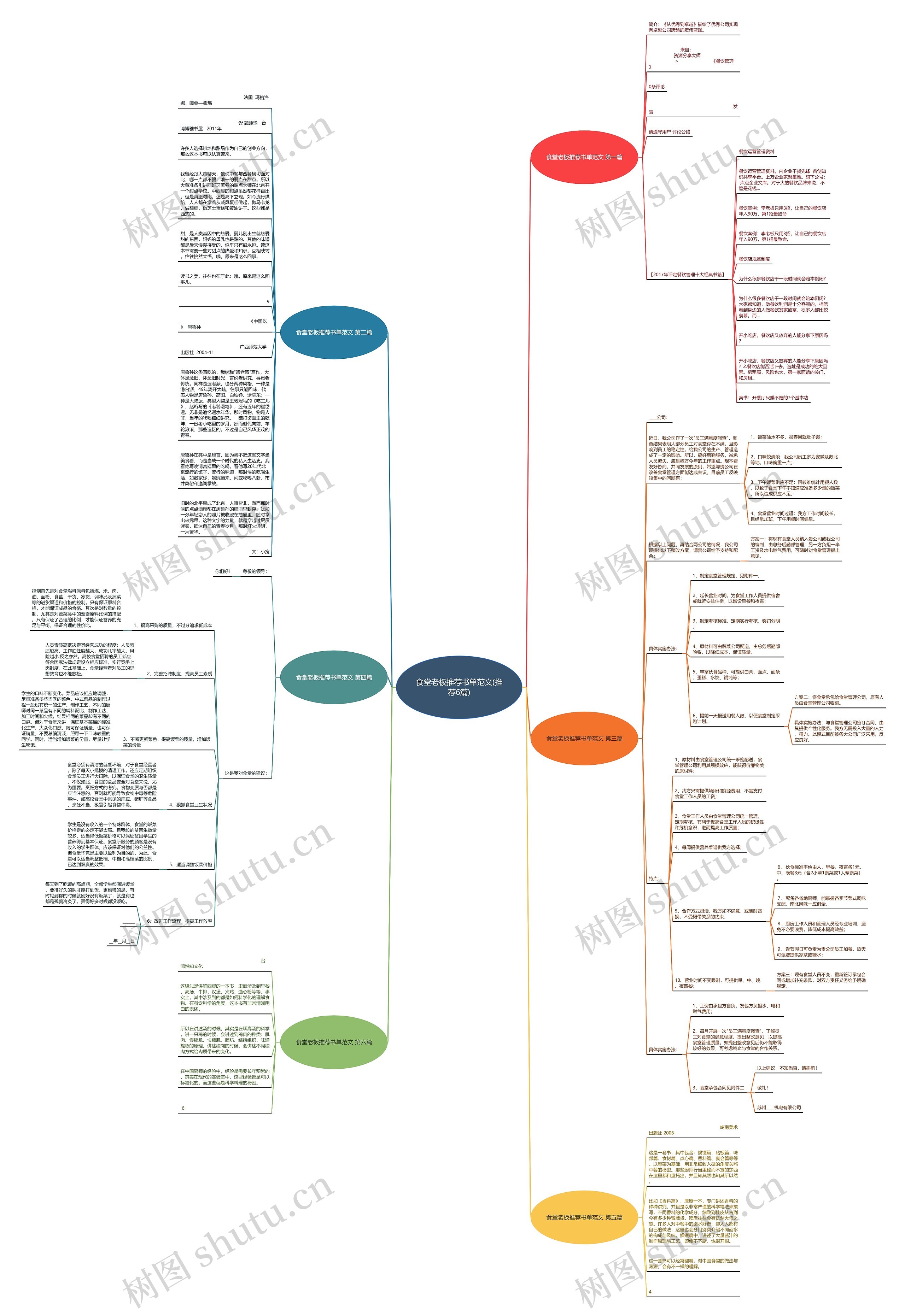

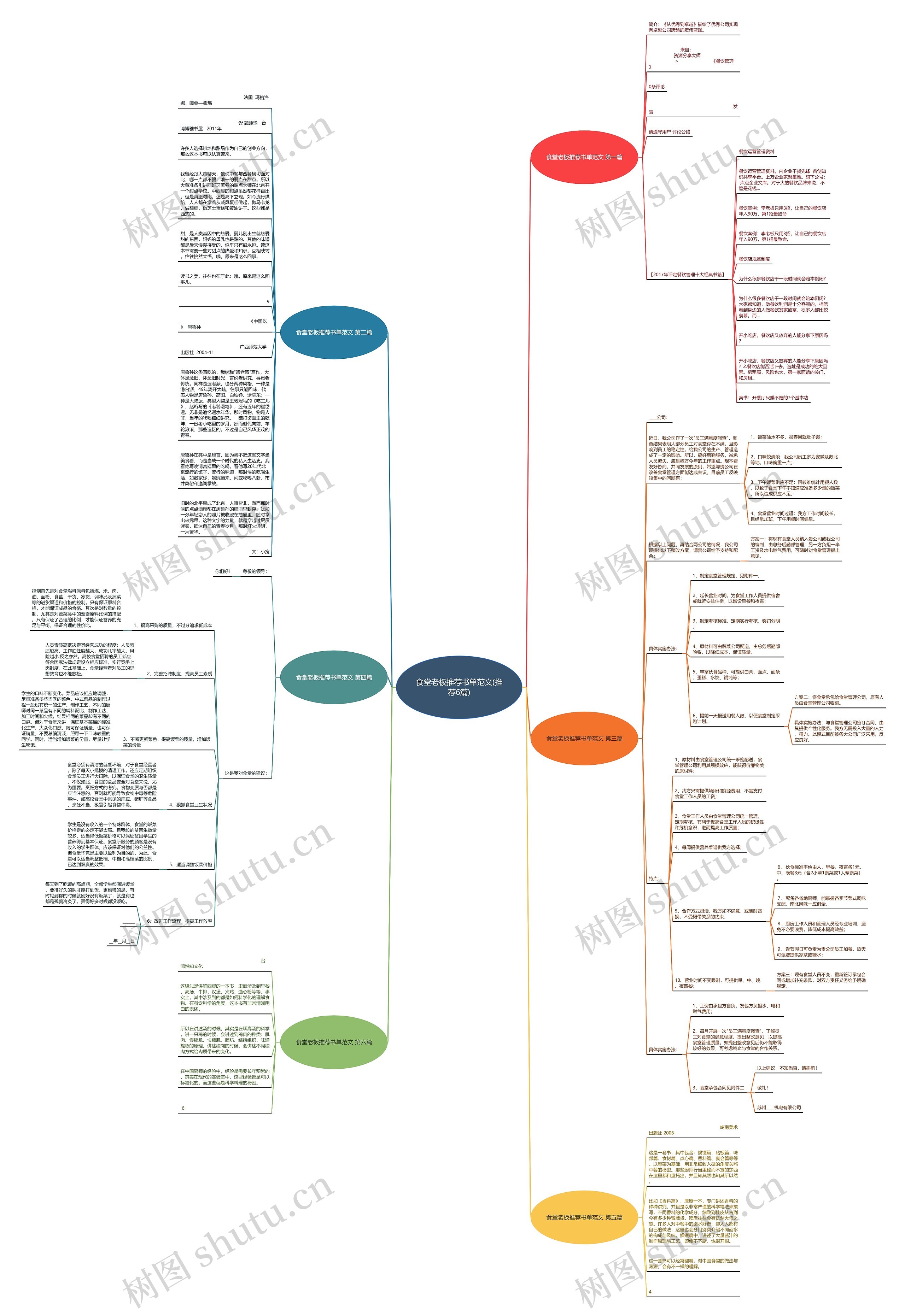

食堂老板推荐书单范文(推荐6篇)思维导图

花房姑娘

2023-05-08

食堂老板推荐书单范文 第一篇简介:《从优秀到卓越》描绘了优秀公司实现向卓越公司跨越的宏伟蓝图。

树图思维导图提供《食堂老板推荐书单范文(推荐6篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《食堂老板推荐书单范文(推荐6篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fe941c7e0ee79494bc4191bd6a5752ad

食堂老板推荐书单范文 第一篇简介:《从优秀到卓越》描绘了优秀公司实现向卓越公司跨越的宏伟蓝图。

树图思维导图提供《食堂老板推荐书单范文(推荐6篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《食堂老板推荐书单范文(推荐6篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fe941c7e0ee79494bc4191bd6a5752ad