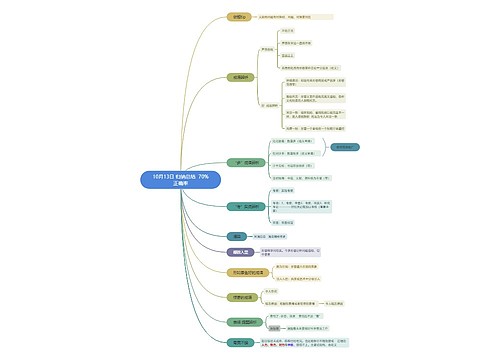

深度生态学运动:乔治·塞申斯 评论思维导图

U747735066

2023-10-13

乔治·塞申斯

乔治亚大学

翰·罗德曼

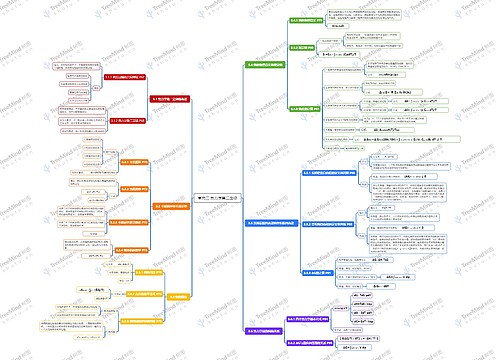

乔治·塞申斯 评论详述

树图思维导图提供《深度生态学运动:乔治·塞申斯 评论》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《深度生态学运动:乔治·塞申斯 评论》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b99b907e374252d5215a2e27b122bf7f

思维导图大纲

相关思维导图模版

深度生态学运动:乔治·塞申斯 评论思维导图模板大纲

尽管阿尔多·利奥波德早就认识到生态学的重要性,称其为“二十世纪的杰出发现”,但直到20世纪60年代,随着生态学时代的兴起,广大公众才意识到生态学及其与环境问题的相关性。在此期间,为第一次规模的宗教和哲学革命奠定了基础。正如G.Tyler Miller所观察到的:“生态革命将是人类历史上最全面的革命。”Warwick Fox补充道,深层生态学家正在促成“一场意义与哥白尼相当的‘范式转变’。“这一新的哲学挑战是针对普遍存在的形而上学和伦理人类中心主义,这种中心主义自成立以来就以古典希腊人文主义和犹太-基督教传统主导着西方文化。”

人们普遍认为,雷切尔·卡森的《寂静的春天》开创了一个可以被恰当地称为生态时代的时代。她对杀虫剂的攻击恰逢公众对污染程度和自第二次世界大战以来发生的整体环境破坏的日益认识。卡森对使用杀虫剂的指控证实了人们对人类成功管理地球“资源”的技术能力越来越怀疑。她还挑战了人类中心主义:“‘控制自然’是一个傲慢的短语,诞生于尼安德特人的生物学和哲学时代,当时人们认为自然的存在是为了人类的方便。”

鉴于20世纪60年代初的环境恶化状况,约翰·F·肯尼迪政府即将启动本世纪的第三次重大保护行动(前两次行动发生在两位罗斯福政府执政期间)。1963年,内政部长斯图尔特·尤德尔出版了《平静的危机》,以此表明了这一努力。就像《寂静的春天》一样,它也是一本畅销书,并概述了“保护”危机。尽管没有对阿尔多·利奥波德进行深入的讨论,但尤德尔在脚注中指出,《沙县年鉴》是一本指向“美国地球的崇高挽歌和对新土地伦理的呼吁”的书。

然而,尤德尔的书反映了美国对环境危机的主要人类主义“资源”方法。亨利·大卫·梭罗、约翰·缪尔和利奥波德的革命性生态中心思想不被理解或被忽略。尤德尔确实指出,20世纪60年代,美国印第安人对自然宗教和“土地智慧”的态度发生了变化:“今天,保护运动发现自己又回到了古代印第安人的土地思想,回到了印第安人的理解,即我们不在自然之外,而是在自然之中……我们正在恢复对土地的敬畏感。”

许多环境历史学家、生态哲学家和人类学家现在都认为,世界各地的原始社会都奉行一种精神上的“生态”生活方式,在这种生活方式中,一切都应受到尊重。这种“以生态为中心”的宗教方法解释了他们数千年来的文化成就,并为现代人类提供了人与自然关系的历史模型.林恩·怀特(Lynn White,Jr.)将人类中心主义问题作为环境辩论的基础,引起了人们的极大关注。怀特在1967年的一篇文章中认为,正统的以人类为中心的基督教必须为环境危机承担很大一部分责任,因为它将自然去科学化,并产生了一种将人类视为独立于自然并优于自然的世界观(形而上学)。他进一步认为,塑造现代城市工业社会的意识形态未能从本质上的基督教思想中解放出来,包括人类对自然的统治和对永恒进步的信念

怀特分析中的另一个激进观点是,他声称西方统治和控制自然的文化思想塑造了现代科学技术的发展和推动力。这一论点挑战了人们对理论科学所谓“客观性”和文化中立性的普遍看法。因为“现代科学和技术充斥着正统的基督教对自然的傲慢”,怀特声称我们将面临一场日益恶化的危机,“直到我们拒绝基督教的公理,即自然除了为人类服务之外没有存在的理由。”。方济各,他认为他是“西方历史上最伟大的精神革命者”。圣方济各“试图取代包括人在内的所有生物平等的理念。”怀特说,他试图将人类从统治自然的理念中分裂出来,并“建立一个所有上帝创造的民主”

克拉伦斯·格拉肯(Clarence Glascken)强化了怀特的分析,指出科学革命的建筑师(培根、笛卡尔和莱布尼茨)都是在基督教矩阵中进行哲学思考的。现代科学和技术社会的方向,都是以征服自然为特定目标而发展起来的。到那时,古典希腊人文主义的人类中心主义(柏拉图和亚里士多德)已经被吸收到基督教教义中,并发挥着独立的影响

怀特的文章在《塞拉俱乐部公报》上重新发表,并在保罗·埃利希的《大众炸弹》中得到了赞同的讨论,从而吸引了更多的观众。与20世纪60年代的其他深层生态学经典一样,怀特的文章也被转载在几本选集中。加勒特·哈丁的挑衅这篇题为《公地的悲剧》的文章,是一篇以人类为中心的哲学和生态学的复杂文章,也出现在这些选集中.

就基督教神学家和科学家而言,他们要么谴责怀特的论点,要么重新审视自己的宗教信仰和价值观。组织了座谈会,并得到了广泛的新闻报道。怀特有理由声称自己创造了“生态学神学”。因此,许多神学家现在主张对自然采取一种不那么剥削的态度,称为“管理”,这与自然保护主义者的正统立场有很多共同点。很少有人愿意追随怀特倡导圣弗朗西斯和生态平等

因此,到20世纪60年代末,开始的另一波保护运动已经转变为对现代西方社会基本假设的激进批判。Carroll Pursell称这是“从保护向生态学的转变”。9然而,这种激进的批评大多是由专业生物学家和生态学家根据他们的科学训练和经验,以及赫胥黎和奥威尔等社会评论家的文献,以及禅宗与自然和谐的愿景而发展起来的。

甚至在怀特发表他的挑衅性文章之前,马斯顿·贝茨就已经指责职业哲学家在迫切需要一种新的基于生态的哲学时“在学术领域磨蹭”。他指出基督教将人与自然非自然地分离,并建议圣方济各成为生态学家的守护神。在这一时期,博览群书的人类学家洛伦·艾斯利也关注现代人狭隘的人类中心主义和环境破坏性

Raymond Dasmann从广泛的社会视角写了一些有影响力的书,他主张在20世纪70年代之前转向“未来原始”和“生态系统人”的生活方式。自称禅宗的约翰·米尔顿(John Milton)认为,禅宗教导“有机体和环境之间真的没有区别。”弗兰克·埃格勒(Frank Egler)提出了一种新的世界观,称为“人类生态系统科学”:“我认为印度教、佛教和道教……是一个以人道主义为导向的人类生态系统学可能诞生的子宫

保罗·谢泼德的文章《生态学与人》是西方人类中心主义批判的又一里程碑。谢泼德受到阿兰·瓦茨禅宗思想的影响,探讨了由一种生态感知所产生的不同形而上学。他将生态学描述为颠覆性的科学或学科:“生态学的意识形态地位是一场抵抗运动。它的Rachel Carsons和Aldo Leopolds是颠覆性的。”自1967年出版第一本书以来,谢泼德一直是新兴生态世界观发展中最具挑衅性的思想家之一

生态学家继续为这场思想革命提供哲学指导。加拿大人约翰·利文斯顿将生态学观点与对西方人类中心主义的批判相结合。他反对主要作为人力资源对待动植物。利文斯顿的同事Neil Everndon指出,相互联系的概念超出了通常的因果联系的科学意义;从生态学的角度来看,不存在离散的实体。最近,埃文登批判了以人类为中心的“资源主义”,并发展了一种现象学的哲学生态学方法。

在《人本主义的傲慢》一书中,大卫·埃伦菲尔德在很大程度上借鉴了乔治·奥威尔的著作,对人类主义的人本主义和现代技术的失败进行了有力的批判。他认为,对理性的唯一强调使我们脱离了本能、情感和直觉的关键生存功能。埃伦菲尔德讨论了从资源角度看待世界的失败,并赞同查尔斯·埃尔顿保护生态多样性的生态中心和宗教原因

1981年,Anne和Paul Ehrlich认为,大片无人管理的荒野作为物种栖息地在生态上是必要的。他们声称,非人类物种具有内在价值和生存权,这是“保护所有非人类物种的首要论据”

生态时代的出现当然要归功于早期的作家。圣方济各试图将主流基督教重新转向生态平等的立场,这是独一无二的。在17世纪现代科学兴起的过程中,斯宾诺莎试图淡化霍布斯的唯物主义科学主义和笛卡尔的身心二元论以及对自然主题的支配,转而建立一种整体的非人类中心的泛神论。他的体系影响了歌德和欧洲浪漫主义运动的其他作家,他们现在被理解为一股以自然为导向的反文化力量,与狭隘的科学工业社会的兴起相一致。这种反文化力量在美国形成于惠特曼、爱默生和梭罗的超验主义。19世纪末,约翰·缪尔摆脱了罗马主义和超验主义的主观主义,通过对生态学的直接体验,得出了生态学的主要概括

乔治·帕金斯·马什和约翰·斯图尔特·米尔也发出了警告。后者认为征服自然没有最终价值,并呼吁在人口和经济方面保持“稳定状态”。二十世纪初,乔治·桑塔亚纳抨击了占主导地位的西方哲学和宗教的人类中心主义,并呼吁建立一种新的“高尚的道德想象”,将民主原则“扩展到动物、无生命的自然和整个宇宙”,缪尔和桑塔亚纳在二十世纪初向美国提出挑战,要求他们发展一种以生态为中心的哲学和一种新的生态生活方式

第一次世界大战后,生态学观点的发展主要在劳伦斯等文学人物的作品中继续,Robinson Jeffers、Aldous Huxley和Joseph Wood Krutch。最近,Alan Watts、Gary Snyder和Edward Abbey继承了这一传统。从T·S·艾略特到阿奇博尔德·麦克利什等诗人都警告说,工业社会会导致“人的衰落”。自20世纪60年代以来,激进的生态学家从梭罗和缪尔,从赫胥黎、瓦茨和斯奈德的禅宗,以及赫胥黎和奥威尔的反乌托邦社会批判中获得了灵感。在探讨反乌托邦小说对人与自然关系的意义时,德鲁提到了俄罗斯早期的一部小说——尤金·扎米亚特。他的书中尖锐地描绘了狂野的自然和技术社会之间的二分法。Zamiatian在捍卫荒野时声称,“只要人类意识到已经发生了分离,人与自然的分离是不完美的。”

发展新的生态世界观,必须归功于过去二十年的专业生态学家。在他们的努力背后,矗立着阿尔多·利奥波德的高大身影。但我们也必须关注文学评论家和博物学家,从梭罗和缪尔到杰弗斯、赫胥黎、奥威尔和斯奈德,他们为生态时代准备了土壤,并赋予了它更广泛、更深的视角。

哲学家Wallace Matson曾说过:“伟大的哲学是在事实之后的反思;它是有思想的人在旧的图景变得不再可信之后再次理解世界的努力。”到20世纪70年代初,随着美国、英国、,澳大利亚和挪威阐述了新兴的生态世界观。这标志着生态哲学和深层生态学作为精心发展的哲学立场的兴起。

在美国,小托马斯·科尔维尔是最早系统地讨论生态哲学问题的人之一。他评估了生态革命对现代社会的影响,将其与哥白尼革命进行了比较,并敦促学术哲学将人性关系作为其核心关注点。科尔威尔比较了斯宾诺莎和约翰·斯图尔特·米尔哲学的生态意义,并建议向斯宾诺莎的方向发展。

在1971年乔治亚大学的一次会议上,彼得·冈特指出,生态学和环境保护主义是向整体主义和器官主义的运动。他敦促学术哲学构建一种新的生态世界观,作为人类中心主义、原子论和机制的替代,并呼吁哲学家的“绿化”。在同一次会议上,尤金·奥杜姆和威廉·布莱克斯通敦促采纳利奥波德的生态良知。在其他地方,其他美国哲学家和神学家正在倡导基于阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德的组织哲学的生态世界观

1973年,政治哲学家约翰·罗德曼对古典希腊哲学和现代哲学的人类中心主义进行了批判。罗德曼主持了一个重要的会议,“非人性的权利,1974年在加利福尼亚州克莱蒙特举行,许多著名的生态哲学家参加了会议。这次会议被证明是对美国生态哲学发展的一次重大刺激。从那时起,罗德曼写了一系列精彩的论文,包括生态哲学立场的类型学,对动物权利立场的批判,以及对利奥波德土地伦理的标准伦理解释的替代

同一时期,华与荣也开始在海德格尔和东方哲学的基础上发展生态哲学。迈克尔·齐默尔曼随后考察了海德格尔对西方哲学的批判,认为这是主观主义技术逻辑心态和支配自然的动力的基础。根据齐默尔曼的说法,这是一种将世界视为增强人类力量的原材料仓库的观点。海德格尔曾呼吁建立一种“让生命存在”的新思维方式。齐默尔曼继续沿着生态学的路线发展海德格尔的思想。2'另一个标志是1979年春天出版的《环境伦理学》杂志。关于环境伦理、生态哲学、深层生态学、生态女权主义和动物权利批判的国际辩论已经在其页面上进行。

在英国,世界著名哲学家伯特兰·罗素在1945年指出,将科学主要视为技术力量而非自然的危险。他警告说,卡尔·马克思(Karl Marx)和约翰·杜威(John Dewey)的人类中心主义哲学“倾向于将非人类的一切都视为纯粹的原材料”,这将导致“巨大的社会灾难”。不幸的是,罗素没有进一步发展这些思想;他最后的精力都用于核裁军运动。

斯宾诺莎学者Stuart Hampshire后来指责当代西方伦理理论的人类中心主义。也就是说,精神状态(感觉、意识)被认为是唯一内在的善;自然界的其余部分只有在它对本质上人类意识状态的贡献程度上才有价值。汉普郡认为,现代伦理学贬低和贬低了人类,也涉及到一种面对自然的傲慢——“只有当教义被视为基督教对这个物种与造物主特殊关系的描述的残余时,这种傲慢才是可以理解的。他问道,除了未来人类的舒适和快乐之外,人类是否可以“为了舒适和快乐而耕种自然,而不受任何限制?”?汉普郡提出了一种更具宇宙旋转主义的世界观,在这种世界观中,生态破坏行为将被无例外的规范所禁止

在澳大利亚,国际知名的哲学家和思想历史学家约翰·帕斯莫尔于1974年发表了生态哲学的第一部重要著作。Passmore的书,加上澳大利亚国立大学教员Richard Routley(现Sylvan)和Val Routley)(现Plumwood)撰写的论文,引起了澳大利亚学者对生态哲学的极大兴趣。Passmore和Routleys是这场比赛的对手辩论Richard Routley认为,仅仅将现有的以人为本的人道主义伦理“扩展”到非人类世界是不够的;有必要转向利奥波德式的独特环境伦理。Routley质疑Passmore提出的三种主要的西方人性观——专制的、管理的和完善人类的自然——是否可以被修改以公正地对待生态现实

因此,与其他地方一样,澳大利亚的生态哲学辩论采取了浅层人类中心论与深层生态学方法来解决环境问题的形式。Val Routley声称,“西方统治假设”是以Passmore概述的三个立场为基础的,在这三个立场中,人类可以自由地改变和操纵非人性,而不必关心其他物种和生态系统的内在价值。Richard Routley称之为“人类沙文主义”和“物种偏见”。Routley夫妇和Paul Taylor最近对人类中心主义和人类优越论提出了毁灭性的批评

约翰·帕斯莫尔写这本书的动机主要是为了反驳20世纪60年代激进生态学家的说法。他提到,几位生态学家以及林恩·怀特和维克多·雨果都在呼吁生态学的“新伦理、新形而上学、新宗教”。他还指出,阿尔多·利奥波德“是最早提出西方现在需要一种‘新伦理’——一种‘保护伦理’的人之一。”帕斯莫尔拒绝接受“人是暴君”的观点,他声称这是对《创世纪》的主要解释。

Passmore将第二种观点,即管理,追溯到柏拉图和后柏拉图时代的哲学家lamblichus。正如17世纪人文主义者Matthew Hale爵士所发展的那样,人类将成为这个“下层世界美好农场”的管家或农场管理者,Passmore追溯到斯多葛主义和亚里士多德的观点,即“当自然满足人类的需求时,它处于最佳状态……因此,完善自然就是使其人性化。”。

澳大利亚哲学有着强烈的世俗主义和实证主义种姓,Passmore和Routley都是这一传统的一部分。Passmore拒绝接受自然的神圣性,因为这是一种与西方科学传统不兼容的态度,伯特兰·罗素和阿尔伯特·爱因斯坦恰恰相反。Passmore还拒绝任何形而上学的“整体哲学”,他声称,这种哲学被“神秘的整体幻觉”所包裹,并导致了政治威权主义。Passmore和Routley夫妇主要在新的环境伦理的必要性上存在分歧,Routley认为这种伦理可以“与主流西方伦理一样强硬、实用、理性和世俗”

Passmore认为人与自然关系的两种模式——“管理”和“人完善自然”的观点是趋同的。他认为这是西方对健全当代社会的独特贡献接近自然。1975年,Passmore放弃了狭隘的人类中心主义:“我们确实需要一种真正不以人类为中心的‘新’形而上学……在我看来,解决这种形而上学是摆在哲学面前的最重要的任务。

第一位挪威生态哲学家是彼得·扎菲,他在1941年发展了他所说的“生物物理学”。但直到20世纪60年代,挪威出现了反对在河流中筑坝的示威活动,生态哲学才得以延续。Sigmund Kvaloy 1974年的论文首次使用了“生态哲学”一词。正是在这种挪威环境的背景下,著名的科学和语言学哲学家Arne Naess在布加勒斯特举行的第三届世界未来研究会议上发表了他的演讲《浅层和深层的长期生态运动》。奈斯既描述又定义了深层生态学运动的存在

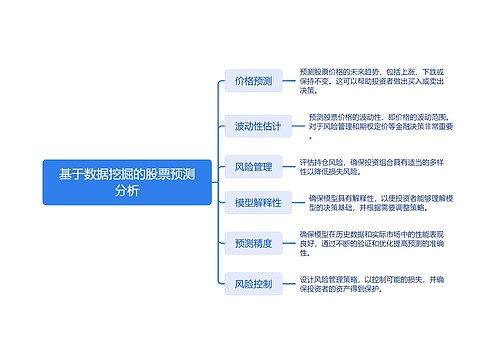

Arne Naess认为,“生态学家从过去相对默默无闻的状态中脱颖而出,标志着我们科学界的一个转折点。但他们的信息被扭曲和滥用了。”在他看来,肤浅的运动是一种短期、务实的改革方法,主要关注污染和资源枯竭等环境疾病的症状。奈斯声称,其目标是以人类为中心和狭隘的——“发达国家人民的健康和富裕”。这场长期的“深层次”运动提出了我们对人类和自然的思考与生态视角相一致的重大调整。奈斯声称,生态学家和其他与野生自然有关的人的经历在20世纪60年代产生了惊人相似的科学结论和直觉。其中包括对生态系统内部相互关系的认识;生态平等主义(所有物种都有平等的生存权和开花权);原则

奈斯还声称,“就生态学运动而言,它们是生态哲学的,而不是生态学的:”生态学是一门利用科学方法的有限科学。哲学是关于基本原理的最普遍的辩论论坛。。。。深层生态学运动的重要原则是明确而有力的规范。它们表达了一种价值优先体系,仅部分基于科学研究的结果(或缺乏结果)。。。。很明显,所有国家都有大量的人。。他们认为深层生态学运动的更广泛规范和价值观是有效的。

奈斯在生态智学方面的主要著作于1976年在挪威出版,后来被翻译成瑞典语。虽然这本书的规模与帕斯莫尔的《人对自然的责任》不相上下,但在斯堪的纳维亚半岛以外,它鲜为人知,现在才以英文出版。生态智学是奈斯的深层生态学版本;它受到生态学、甘地和哲学的启发斯宾诺莎的,源自普遍自我实现的规范。奈斯继续完善生态哲学,并敦促专业生态学家采取深入的生态立场。

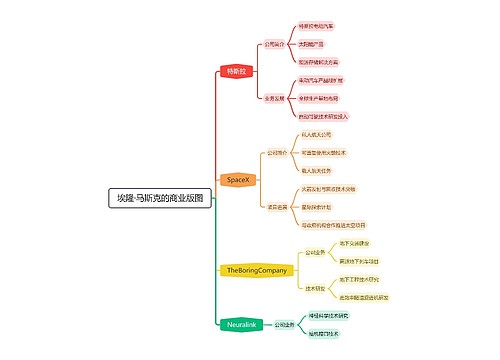

1978年至1981年期间,加州社会学家比尔·德瓦尔和哲学家乔治·塞申斯进一步发展了浅(或改革)/深生态区分,并将其作为分类和描述各种生态哲学立场的基础。这些论文在国际生态哲学学术界广泛传播,到1983年,约翰·帕斯莫尔宣布,现在习惯上将“生态哲学家”家族划分为“浅”和“深”两类,即认真对待环境问题的有限哲学家

根据奈斯的原始论文,奈斯和塞申斯(1984年4月)起草了一个更中性的深层生态学平台,旨在吸引来自不同哲学和宗教信仰的许多人。深层生态学学者和诗人加里·斯奈德是国际社会运动“生物区域主义”和“重新定居”的主要联系者之一。多洛雷斯·拉夏贝尔帮助当代民族重新引入了地球仪式。绿色和平组织和地球第一!他们采用了深刻的生态和以生态为中心的原则作为指导哲学。绿色政党起源于西德,现在遍布世界各地,正在寻找与其社会和政治目标相一致的深层生态平台。

奥尔多·利奥波德对激进生态学家的思想以及环境伦理学、生态哲学和深层生态学的发展产生了深远的影响。1967年,罗德里克·纳什的《荒野与美国人的心灵》出版,利奥波德思想的可用性大大增加。纳什将现代美国荒野思想的发展从梭罗和缪尔追溯到利奥波德的科学、生态和伦理思想,以及世俗和科学的“土地伦理”。对于当代环保主义者来说,只有科学才能让社会相信生态观的有效性。纳什成为利奥波德思想的主要支持者,在利奥波德对伦理从人类到动物、植物、岩石和生态系统的发展和“延伸”进行分析后,他呼吁“岩石的权利”和“完成美国的[伦理]革命”

纳什讨论了达尔文、缪尔、施韦策、自由派海德·贝利和亚洲哲学对利奥波德的影响。其他人将他的思想与禅宗相提并论。尽管利奥波德似乎理解生态学观点的重要性,称其为“二十世纪的杰出发现”,但他主要从伦理和审美革命。相应地,他提到了“生态良知”,而不是“生态意识”。在更深层次上,利奥波德似乎设想了从以人类为中心到以生态为中心的世界观的转变:“在进化的奥德赛中,我们只是与其他生物的同行。”利奥波德的深刻经验承诺在他提到的“像山一样思考”中表现得很明显。利奥波德向生态中心主义的转变是对他的开放思想和敏感性的致敬;他接受了吉福德·平肖特以人类为中心的资源保护思想的培训,并撰写了“游戏”管理的开创性教科书。利奥波德声称,这种“转变”或“格式塔转变”发生在他参与杀害亚利桑那州最后一只狼时

利奥波德在其职业生涯的早期就将地球视为一个活的有机体,这一观点的灵感来自于阅读俄罗斯哲学家彼得·奥斯彭斯基。Susan Flader认为正统的科学同事可能已经劝阻Leo-pold不要发表他的观点。为了尊重主流的科学机械论观点,他时而将土地称为“机制”,时而将其称为集体“有机体”。但利奥波德对生态关系的认识使他超越了主流的科学正统观念,形成了一种有机体的理解和近乎神秘的思维方式,就像一只麝鼠、一只狼和一座山

利奥波德还声称,“征服者的角色最终会弄巧成拙……生物机制是如此复杂,其运作方式可能永远无法完全理解。”这种面对宇宙和自然过程的终极奥秘的谦逊也可以在洛伦·艾斯利的著作中找到,Rachel Carson对“控制自然”的批评,以及Frank Egler的观点,即“自然不仅比我们想象的更复杂,而且比我们能想到的更复杂。”现代生态学家的这种强调触及了西方统治假设的核心,挑战了现代科学的主要原则,生态学家William Murdoch和Joseph Connell指出:“我们认为,生态学本身可能无法实现许多人所期望的结果;它无法提供一套管理环境所需的“规则”。

根据阿尔多·利奥波德的说法,人类“只是生物团队的一员”。生态学观点,“历史和生态学的综合证据”,得出了生态金字塔“人为变化越不剧烈,成功调整的可能性就越大”的结论。这是对Barry Commoner所说的第三生态学定律(大自然最了解)的明确预期:“自然系统中的任何重大人为变化都可能对该系统有害。”Leopold将“土地健康”定义为动态平衡中的自然进化过程。他用未受破坏的荒野作为基线来衡量人类占据的生态系统的健康状况。这一概念有助于为恢复大坝老化环境提供基础

利奥波德对土地伦理的表述——“当一件事倾向于维护生物群落的完整性、稳定性和美丽时,它就是正确的。”-抓住了生态视角的生态中心取向。它意味着一种谨慎、保守和最小干扰的方法来改变自然生态系统供人类使用。利奥波德质疑现代社会狭隘的物质价值观和进步理念,并抨击在做出影响环境的决策时过度使用经济标准。他会对经济学在20世纪70年代和80年代以人类为中心的社会中几乎完全占据主导地位的程度感到震惊。他还将对美国林业局的“管理”做法对森林生态系统的大规模破坏感到震惊。人们还想知道,他会怎么看待将野生动物作为标准管理工具的广泛操纵

利奥波德是否设想了使现代工业社会重新符合生态现实所需的重大变革,仍然是一个悬而未决的问题。利奥波德会像雷蒙德·达斯曼和其他当代生态学家一样,倡导朝着“生态系统人”的生活方式、重新居住和生物区域主义的方向发展吗?从某种角度来看,深层生态运动已经发展出了作为生物群落“普通成员和公民”的含义。

近年来,生态哲学家们试图完善和进一步发展利奥波德的伦理学和哲学方法。有人批评贝尔德·卡利科特对利奥波德过于“全面”的解释,似乎低估了个体在生态系统中的重要性。乔恩·莫林(Jon Moline)试图削弱“直接整体”的解释,他暗示利奥波德提出了一种“间接整体主义”,而不是针对个案应用。约翰·罗德曼(John Rodman

生态哲学中的一些发展已经成为“前沿”问题,可以大致描述为环境伦理学与生态形而上学、世界观或存在本体论;伦理等级制度与平等主义立场;动物权利伦理理论与整体生态世界观;生态女性主义的权利;新物理学的兴起及其与生态哲学的关系;以及新时代/水族馆阴谋与深层生态学之间的区别。显而易见的是,这些问题有相当程度的重叠。这场运动的开始恰逢环境伦理学日益专业化。澳大利亚作家彼得·辛格于1975年出版了极具影响力的著作《动物解放》;Holmes Rolston III在一篇重要的文章中将现代伦理观念与环境伦理的发展联系起来。

罗尔斯顿将利奥波德的“土地伦理”作为生态伦理的典范进行了讨论,并指出了从生态科学的事实陈述转向“土地伦理的提法”的问题。在职业哲学家中一直将环境挑战视为发展一种理性和可辩护的环境伦理。由于他们的高度专业化训练,哲学界将“环境伦理学”视为“实践”或“应用”伦理学的另一种形式。在放弃了哲学作为宇宙学和社会批判的传统角色后,大多数哲学家都没有意识到新兴的生态世界观的重要性。对许多人来说,“生态哲学”一词让人想起了一种新的专门类型的哲学。正如Stuart Hampshire和其他人所指出的那样,现代西方伦理理论反映了以人类为中心的世界观,并因此永久化了“面对自然的傲慢”

领先的动物解放理论家彼得·辛格和汤姆·里根通过“伦理延伸”的过程发展了他们的立场,从而保持在现代传统中。人类拥有的精神状态或特征(理性、快乐、幸福)被认为是唯一的内在价值。非人类被允许或“被授予”内在价值,达到他们被认为拥有这些特征的程度。因此,伦理等级制度是由具有最高内在价值的人类建立的。为了与孤立个体的当代形而上学保持一致,重点是离散原子论个体(人类和非人类)的伦理价值,这往往会导致根本不符合生态学的结论。例如,Tom Regan最近提出,只有人类和高等哺乳动物才有权利;所有其他形式的生命除了对人类的工具价值外,没有其他重要意义。动物权利理论家Steve Sapontzis

对一些人来说,素食主义被认为是道德上唯一可以辩护的立场。保罗·泰勒(Paul Taylor)通过主张生物伦理世界观来避免大多数道德等级制度,从而避免了动物权利理论家犯下的许多失态。但这一立场仍然是现代伦理理论的“延伸”,反对任何形式的整体主义,也没有看到非生命本质的内在价值。个体与整个(生态系统)的关系问题是这种理论的主要障碍。尽管动物权利运动的激进派已经唤醒了世界对虐待动物的认识,但其理论基础仍然固守人类中心主义,未能达到生态视角。基于斯宾诺莎形而上学或佛教版本的深层生态学理论在个体与整体关系问题上问题较少。

生态革命对现代西方伦理提出了挑战,甚至在人与人之间的关系方面也提出了挑战。Stuart Hampshire和Alisdair Maclntire认为,该制度贬低并削弱了人类的尊严和潜力,因为它缺乏人类的终极目标或性格理想。这种批评认为“权利”的概念是虚构的。根据麦金泰尔的观点,道德必须建立在旨在促进人类发展的实践之上,以亚里士多德的伦理学为例。汉普郡比较了亚里士多德的telos(或自我实现)理论.和斯宾诺莎,并发现后者是优越的。Arne Naess还认为斯宾诺莎的理想是富有成果的,并描述了他所说的“生态自我”——一种不仅与其他人类认同,而且与非人类物种和生态系统认同的自我。迈克尔·齐默尔曼还认为亚里士多德关于人类telos的概念过于以人类为中心。他指出,马丁·海德格尔发展了一种更以生态为中心的人类telos模型。海德格尔同意麦金泰尔的观点,即道德行为必须植根于对作为人意味着什么的深刻理解;本体论先于伦理学。对海德格尔来说,人类的终极目标包括学会将存在物而不仅仅是我们目的的对象,或者让存在物以适合其自身可能性的方式展示自己

对深层生态学的误解源于认为深层生态学的目标是产生现代西方伦理学意义上的生态伦理。Genevive Lloyd从生态学的角度考察了斯宾诺莎的哲学,并得出结论,该体系的伦理是以人类为中心的。奈斯认为斯宾诺莎没有现代意义上的伦理体系。他认为斯宾诺莎是道德主义的反对者。他问道:“为了找到一种令人满意的环保主义形而上学,我们是否需要转向道德化?”就深层生态学家而言,他们仍然使用“权利”和“义务”等伦理词汇,而不认同这些词汇所附带的现代技术哲学理论。奈斯将生态平等主义描述为深层生态学运动中的一种直觉,而不是一种可以用理性论证来辩护的伦理理论。42重要的是,生态时代源于一位女性Rachel Carson的努力

“生态女权主义”一词是由法国作家Fransoise d'Eaubonne于1974年创造的。几年后,西奥多·罗扎克将生态女权主义的兴起称为“女神的回归”。弗里乔夫·卡普拉指出,自圣经时代以来,西方文化中父权制对女性和自然的统治。他声称,男性对科学方法和理性分析思维的强调“导致了反生态的态度。”理性思维是线性的,而“生态意识源于非线性思维的直觉。”因此,环境危机,是过分强调我们男性的一面而忽视女性的结果(直觉智慧、综合、生态意识、养育和关爱)Marti Kheel最近批评了动物权利理论和对Leopold生态伦理的整体解释,认为它们是男性理性伦理理论的版本。她声称,动物权利的理论化产生了以人类为顶点的伦理等级制度。另一方面,生态整体理论从另一个方向产生了一个二元层次,在这个层次上,生态系统比个体更有价值。生态女性主义Kheel声称,整体思想超越了二元主义和等级制度,达到了以生态为中心的平等地位。行为建立在态度、关心和交流的基础上。理性在伦理理论中的排他性使用是男性的一种关注,它导致了等级思维。因此,她呼吁在解决这些问题时将情感和理性结合起来

一些生态女权主义者批评深层生态学发展了一种理性的伦理理论,但正如沃里克·福克斯和其他人所指出的,这是对生物中心平等主义直觉的误解。其他人指出,在对个体与整个(生态系统)关系的深层生态学解释中存在问题,但这个问题仍然需要澄清。一些生态女权主义者批评深层生态学,因为它是男性思想家的产物。其他作家认识到这两种立场之间的明显相似之处,并努力达成共识

新的生态世界观对现代西方伦理学提出了挑战,对现代世界观的形而上学提出了质疑。Fritjof Capra展示了17世纪物理学的原子力学观点是如何在20世纪被能量转换的形而上学所取代的,这种形而上学在许多方面类似于道教、印度教和佛教的东方形而上学。还指出了与生态学意义上的相互联系的相似之处。卡普拉评论道:“我认为(新的)物理学可以帮助产生生态意识。你看,在我看来,现在西方版本的道教将是生态意识。”。

对现代科学世界观客观性的批评越来越多。莫里斯·伯曼最近概述并支持了刘易斯·芒福德和西奥多·罗扎克对胡塞尔、海德格尔和维特根斯坦的批评。其他人则指出了现代科学的文化假设,称其为一种文化建构.安德鲁·麦克劳林(Andrew McLaughlin)认为,“科学产生了一种缺乏意义或价值的自然形象,这种形象使人类对自然操纵的道德限制显得不合理。”现代物理学对自然的纯粹形式或抽象数学表征呈现了一种工具化的形象,似乎完全可以由人类操纵。这种伦理是一种支配和剥削。麦克劳林认为,“新物理学”的兴起在一定程度上改变了这一局面。但根据麦克劳林的说法,即使在新的物理学现实观中,我们也会相信“物理和化学的世界就是‘真实’的世界。”,以及“对自然权力的渴望”,然后“现代科学和技术决定性地进入了人类世界形象的形成。”如果我们要根据其在操纵自然方面的务实成功来评估科学形象,我们必须得出结论,这是环境的失败。麦克劳林认为,科学形象并不比其他自然观具有本体论或上位论的首要地位。麦克劳林指出,替代图像(如深层生态学和非概念佛教的“互联网络”图像)优于科学图像,“可能会带来更快乐、更可持续的人类与地球相处模式。”

沃里克·福克斯和J·贝尔德·卡利科特认为,新物理学的形而上学可以为深入的生态世界观奠定基础。福克斯将禅宗的“无网”观点与大卫·博姆等物理学家的说法进行了“跨学科的比较”,同时强调深层生态学是基于超越经验数据和科学理论原理的深层直觉

根据J.Baird Callicott的观点,物理学中的形而上学革命涉及到我们对伦理学理解的改变。现代西方伦理学假定了离散原子个体的经典思想。实证主义的事实价值区分,也是现代西方伦理学的典型,是建立在主客体区分的基础上的。新物理学破坏了这两种观点:“量子理论否定了现代价值理论尽职尽责地遵循的主体-客体、事实-价值二分法。”卡利科特总结道,“现代古典道德哲学的核心问题——管理或克服利己主义的问题——并不是由生态学所涉及的道德心理学来解决的,而是被包抄了。”

但是Arne Naess认为,现代理论科学已经变得如此抽象,以至于不能被理解为描述现实。他提倡格式塔知觉作为深层生态学的充分基础。格式塔方面的经验也消除了主体/客体、事实/价值的二分法。奈斯区分了人类生活的格式塔世界和现代科学的抽象概念理论。从这个角度来看,环境主义者和开发者在对立格式塔方面存在很大差异

当Capra、Fox和Callicott转向新物理学的整体形而上学作为生态世界观的基础时,McLaughlin和Naess则从抽象科学转向非概念禅宗形象或格式塔感知中的日常世界体验。莫里斯·伯曼站在后者一边。他声称,20世纪80年代的整体控制论思想家变得过于抽象,并没有完全克服“机械哲学”。根据伯曼的说法,控制论整体主义抛弃了物质,“成为困扰现代科学的哲学问题的牺牲品”。它“抽象而正式,能够屈从于任何现实”,似乎“没有价值”。伯曼认为,“控制论整体主义”是“一种限制整个世界的现实的总体愿景。伯曼区分了两种类型的整体主义,“一种是感性的、情境的、生活的过程方法”,另一种是许多哲学观点的抽象形式

所谓的新时代/水族馆阴谋运动在很大程度上受到巴克明斯特·富勒和皮埃尔·德·夏丁著作的启发。两者都高度以人类为中心,对高科技有着毋庸置疑的信念,相信人类的命运是管理地球的进化过程。Jeremy Rifkin声称年龄规划者希望消除进化过程,以实现地球上所有生命的基因操纵和发展。虽然嘴上说的是生态理想,但新时代的意识形态在很多方面都是反生态的。新时代版本的管理将人类视为地球太空船的副驾驶,根据通过庞大的计算机通信系统收集的信息做出管理决策

尽管Henryk Skolimowski一直对更极端的基因操纵持批评态度,但他和其他人一样,以系统的方式阐述了新时代的愿景。对他来说,世界是神圣的,是一个“避难所”,但人类是避难所的牧师。进化在人类身上达到了顶峰,这导致了人类处于顶端的等级制度。Skolimowski认为,出于人类目的,虔诚的思想导致了地球的精神转变。显然,以生态为中心的平等主义和对自然生态系统的尊重的深层生态学直觉未能影响新时代的思想家

根据StephenToulmin的说法,在17世纪的科学革命之后,一个健全的当代宇宙学未能发展起来。相反,笛卡尔和他的继任者“将人类置于自然之上,并将自然世界本身转化为一个纯粹的‘物’或‘物’。”图尔明认为,新物理学为发展一个健全的宇宙学提供了一个新的机会,它超越了事实/价值、主体/客体的区别。他认为,新的自然宇宙学和神学已经在“绿色哲学”和“白色哲学”的流行运动的基础上发展起来,这是生态学与精神心理学的融合。以约翰·缪尔和湖沼学家伊夫林·哈钦森为例,图尔明认为生态学作为纯粹的科学和生态学作为社会哲学是可以抽象和分离的,但在现实世界中不能划出尖锐的界限。他指出了以人类为中心和以非人类为中心的环境方法之间的区别,认为宇宙学和

圣方济各是一位孤立的思想家,他在13世纪敦促回归万物有灵论的生态平等主义。由于科学/技术世界观的兴起,以及现代版的胡人统治地球,反文化的自然导向思想在八世纪与卢梭和浪漫主义诗人一起发展起来,并在美国以梭罗、缪尔和桑塔亚纳的深层生态思想达到顶峰

第一波“深层生态学”的终结可以相当精确地确定。1903年,缪尔在访问约塞米蒂时试图影响西奥多·罗斯福总统。到1908年,缪尔被回避,罗斯福转向吉福德·平肖特的以人类为中心的观点,以及科学/技术资源管理和自然作为人力资源和商品的发展。这标志着美国第一次保护运动的开始;第二次保护运动是在杜林发起的富兰克林·D·罗斯福政府。劳伦斯、杰弗斯和利奥波德的深层生态学思想正是在这一时期形成的

约翰·肯尼迪总统和内政部长斯图尔特·尤德尔领导下的“第三次”保护运动可能演变成了第二次深层生态运动和对人类中心主义的质疑。这场运动在很大程度上依赖于缪尔、杰弗斯、赫胥黎、艾斯利、瓦茨、林恩·怀特、艾比和斯奈德的著作,但由于阿尔多·利奥波德、雷切尔·卡森、巴里·康纳和保罗·埃利希的科学生态学著作,这场运动对公众的影响最大。在20世纪70年代的生态时代,塞拉俱乐部在大卫·布劳尔的领导下,在20世纪90年代出版了有影响力的展览书籍,普及了野生自然以及缪尔、杰弗斯、安塞尔·亚当斯和南希·纽霍尔的思想。环保主义的“深层”方面与20世纪60年代末的反战运动和“嬉皮士”反主流文化抗议活动暂时融合在一起。

但美国的“绿化”并没有发生。1970年地球日后不久,环保主义的深层次达到顶峰;国会通过了环境立法;环保主义逐渐变得制度化、官僚化,并在很大程度上被“拉拢”。大多数主要的环保组织也纷纷效仿。环保主义逐渐进入越来越浅的渠道,最终导致里根政府在反环境方面的强烈反对

但正如我们所看到的,在20世纪70年代和80年代,哲学家和其他学者一直在美国、澳大利亚、挪威、英国、加拿大和其他地方“做功课”,现在基本上已经建立了一个深层生态世界观的智识基础。随着最近几年重新定居的迅速兴起;生物区域主义;生态女性主义;绿色政治;像“地球优先”这样的激进组织!;以及与反核运动的可能联盟,为另一场重大的深层生态学运动的出现奠定了基础.

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心