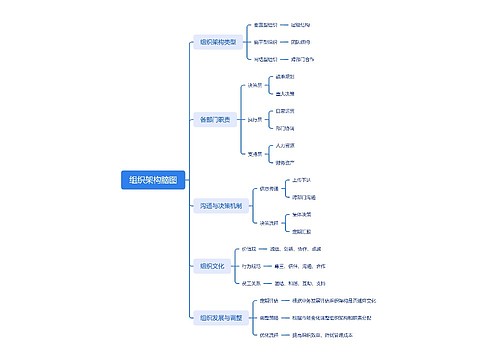

财税与政府行为思维导图

U217001655

2022-11-21

财税

政府

政府行为

对财税与政府行为的概述

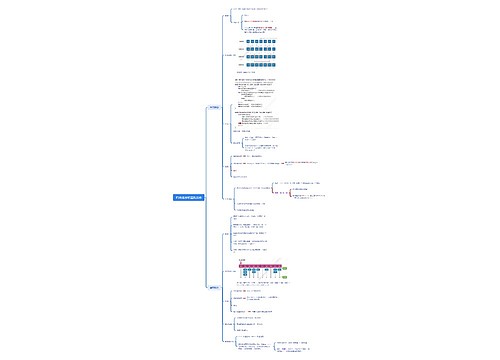

树图思维导图提供《财税与政府行为》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《财税与政府行为》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7066dfa5b8e84a0fefac4f377d8d636b

思维导图大纲

相关思维导图模版

财税与政府行为思维导图模板大纲

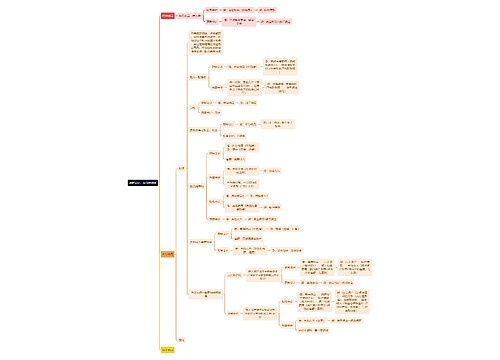

第一节 分税制改革

“财政包干”及后果:1985—1993年

我国的基本国策决定了不能对所有权做出根本性变革,只能对使用权和经营权实行承包制,以提高工作积极性。财政承包始于1980年,中央与省级财政之间对收入和支出进行包干,地方可以留下一部分增收

财政承包制下,交完了中央的,剩下的都是地方自己的,因此地方有动力扩大税收来源,大力发展经济。(2)一种做法就是大力兴办乡镇企业。乡镇企业可以为地方政府贡献两类收入。第一是交给县政府的增值税(增值税改革前也叫产品税)。企业只要开工生产,不管盈利与否都得交增值税,规模越大缴税越多,所以县政府有很强的动力做大、做多乡镇企业。20世纪80年代中期以后,乡镇企业数量和规模迅速扩大,纳税总额也急速增长

20世纪80年代是改革开放的起步时期,在很多根本性制度尚未建立、观念尚未转变之前,各类承包制有利于调动全社会的积极性,推动社会整体走出僵化的计划经济,让人们切实感受到收入增长,逐渐转变观念。

财政包干造成了“两个比重”不断降低:中央财政预算收入占全国财政预算总收入的比重越来越低,而全国财政预算总收入占GDP的比重也越来越低(图2-2)。不仅中央变得越来越穷,财政整体也越来越穷。

中央占比降低很容易理解。地方经济增长快,20世纪80年代物价涨得也快,所以地方财政收入相比于跟中央约定的固定分成比例增长更快,中央收入占比自然不断下降。

预算总收入占GDP比重不断降低,原因则比较复杂。一方面,这跟承包制本身的不稳定有关。央地分成比例每隔几年就要重新谈判一次,若地方税收收入增长很快,下次谈判时可能会处于不利地位,落得一个更高的上缴基数和更吃亏的分成比例。为避免“鞭打快牛”,地方政府有意不让预算收入增长太快。另一方面,这也跟当时盛行的预算外收入有关。虽然地方预算内的税收收入要和中央分成,但预算外收入则可以独享。如果给企业减免税,“藏富于企业”,再通过其他诸如行政收费、集资、摊派、赞助等手段收一些回来,就可以避免和中央分成,变成可以完全自由支配的预算外收入。地方政府因此经常给本地企业违规减税,企业偷税漏税也非常普遍,税收收入自然上不去,但预算外收入却迅猛增长。

分税制改革与央地博弈

分税制是20世纪90年代推行的根本性改革之一,也是最为成功的改革之一。改革扭转了“两个比重”不断下滑的趋势(图2-2):中央占全国预算收入的比重从改革前的22%一跃变成55%,并长期稳定在这一水平;国家预算收入占GDP的比重也从改革前的11%逐渐增加到了20%以上。改革大大增强了中央政府的宏观调控能力,为之后应付一系列重大冲击(1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机和汶川地震等)奠定了基础,也保障了一系列重大改革(如国企改革和国防现代化建设)和国家重点建设项目的顺利实施。分税制也从根本上改变了地方政府发展经济的模式。

分税制改革中最重要的税种是增值税,占全国税收收入的1/4。改革之前,增值税(即产品税)是最大的地方税

1994年的分税制改革把税收分为三类:中央税(如关税)、地方税(如营业税)、共享税(如增值税)。同时分设国税、地税两套机构,与地方财政部门脱钩,省以下税务机关以垂直管理为主,由上级税务机构负责管理人员和工资。这种设置可以减少地方政府对税收的干扰,保障中央税收收入,但缺点也很明显:两套机构导致税务系统人员激增,提高了税收征管成本,而且企业需要应付两套人马和审查,纳税成本也高。2018年,分立了24年的国税与地税再次开始合并。

很多学生不太理解为何谈判如此艰难:只要中央做了决策,地方不就只有照办的份儿吗?“00后”一代有这种观念,不难理解。一方面,经过分税制改革后多年的发展,今天的中央政府确实要比20世纪80年代末和90年代初更加强势;另一方面,公众所接触的信息和看到的现象,大都已经是博弈后的结果,而缺少社会阅历的学生容易把博弈结果错当成博弈过程。

成功的政策背后是成功的协商和妥协,而不是机械的命令与执行,所以理解利益冲突,理解协调和解决机制,是理解政策的基础。

第二节 土地财政

发展经济所需的诸多额外支出,比如招商引资和土地开发等,就需要另筹资金了。一方面,地方可以努力增加税收规模。虽然需要和中央分成,但蛋糕做大后,自己分得的收入总量也会增加。另一方面,地方可以增加预算外收入,其中最重要的就是围绕土地出让和开发所产生的“土地财政”。

招商引资与税收

给定税率的情况下,想要增加税收收入,要么靠扩大税源,要么靠加强征管。

因为绝大多数税收征收自企业,且多在生产环节征收,所以地方政府重视企业而相对轻视民生,重视生产而相对轻视消费。

分税制改革后的头些年,地方政府在财政支出上向招商引资倾斜(如基础设施建设、企业补贴等),而民生支出(教育、医疗、环保等)相对不足。(16)2002年,中央提出“科学发展观”,要求“统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展”,要求更加重视民生支出。

初探土地财政

我国实行土地公有制,城市土地归国家所有,农村土地归集体所有。农地要转为建设用地,必须先经过征地变成国有土地,然后才可以用于发展工商业或建造住宅

2020年,中共中央和国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,首先提到的就是“推进土地要素市场化配置”,而第一条改革意见就是打破城乡割裂的现状,“建立健全城乡统一的建设用地市场”。可见政策制定者非常清楚当前制度的积弊。第三章会详细讨论相关改革,此处不再赘述。

1998年发生了两件大事,城市土地的真正价值才开始显现。大幕拉开。

第一是单位停止福利分房,逐步实行住房分配货币化,商品房和房地产时代

第二是修订后的《中华人民共和国土地管理法》开始实施,基本上锁死了农村集体土地的非农建设通道,规定了农地要想转为建设用地,必须经过征地后变成国有土地,这也就确立了城市政府对土地建设的垄断权力。(19)

土地转让虽然能带来收入,但地方政府也要负担相关支出,包括征地拆迁补偿和“七通一平”等基础性土地开发支出。从近几年的数字看,跟土地转让有关的支出总体与收入相当,有时甚至比收入还高。2018年,国有土地使用权出让金收入为62910亿元,支出则为68167亿元。光看这一项,地方政府还入不敷出。当然地方政府本来也不是靠卖地赚钱,它真正要的是土地开发之后吸引来的工商业经济活动。

时间点上看,大规模的土地财政收入始于21世纪初。2001年所得税改革后,中央财政进一步集权,拿走了企业所得税的六成。从那以后,地方政府发展经济的方式就从之前的“工业化”变成了“工业化与城市化”两手抓:一方面继续低价供应大量工业用地,招商引资;另一方面限制商住用地供给,从不断攀升的地价中赚取土地垄断收益。这些年出让的城市土地中,工业用地面积约占一半,但出让价格极低:2000年每平方米是444元,2018年是820元,只涨了85%。而商业用地价格增长了4.6倍,住宅用地价格更是猛增了7.4倍(图2-5)。

商住用地虽然面积上只占出让土地的一半,但贡献了几乎所有的土地使用权转让收入。因此“土地财政”的实质是“房地产财政”。一方面,各地都补贴工业用地,大力招商引资,推动了制造业迅猛发展;另一方面,随着工业化和城市化的发展,大量新增人口涌入经济发达地区,而这些地方的住宅用地供给却不足,房价自然飞涨,带动地价飞涨,土地拍卖的天价“地王”频出。

税收、地租与地方政府竞争

所谓经济发展,无非就是提高资源使用效率,尽量做到“人尽其才,物尽其用”。而我国是一个自然资源相对贫乏的国家,在经济起步阶段,能利用的资源主要就是人力和土地。过去几十年的很多重大改革,大都和盘活这两项资源、提高其使用效率有关。与人力相比,土地更容易被资本化,将未来收益一股脑变成今天高升的地价,为地方政府所用。所以“土地财政”虽有种种弊端,但确实是过去数年城市化和工业化得以快速推进的重要资金来源。

地方在招商引资和城市化过程中,会利用手中一切资源,所以需要通盘考量税收和土地,平衡税收收入和土地使用权转让收入,以达到总体收入最大化。地方政府压低工业用地价格,因为工业对经济转型升级的带动作用强,能带来增值税和其他税收,还能创造就业。而且工业生产率提升空间大、学习效应强,既能帮助本地实现现代化,也能带动服务业的发展,拉动商住用地价格上涨。工业生产上下游链条长,产业集聚和规模经济效果显著,若能发展出特色产业集群(如佛山的陶瓷),也就有了长久的竞争优势和稳定的税收来源。此外,地方之间招商引资竞争非常激烈。虽说工业用地和商住用地都由地方政府垄断,但工业企业可以落地的地方很多,所以在招商引资竞争中地方政府很难抬高地价。商住用地则不同,主要服务本地居民,土地供应方的垄断力量更强,更容易抬高地价。

土地的资本化运作,本质是把未来的收益抵押到今天去借钱,如果借来的钱投资质量很高,转化成了有价值的资产和未来更高的收入,那债务就不是大问题。但地方官员任期有限,难免会催生短视行为,寅吃卯粮,过度借债去搞大项目,搞“面子工程”,功是留在当代了,利是不是有千秋,就是下任领导的事了。如此一来,投资质量下降,收益不高,债务负担就越来越重。

仅仅只是债务问题,倒也不难缓解。最近几年实施了一系列财政和金融改革,实际上已经遏制住了债务的迅猛增长。但经济增速随之放缓,说明资源的使用效率仍然不高。

就拿土地来说,虽然各地都有动力调配好手中的土地资源,平衡工业和商住用地供给,但在全国范围内,土地资源和建设用地分配却很难优化。地区间虽然搞竞争,但用地指标不能跨省流动到效率更高的地区。珠三角和长三角的经济突飞猛进,人口大量涌入,却没有足够的建设用地指标,工业和人口容量都遭遇了人为的限制。寸土寸金的上海,却保留着289.6万亩农田(2020年的数字),可以说相当不经济。同时,中西部却有大量闲置甚至荒废的产业园区。虽然地广人稀的西北本就有不少荒地,所以真实的浪费情况可能没有媒体宣扬的那么夸张,但这些用地指标本可以分给经济更发达的地区。如果竞争不能让资源转移到效率更高的地方,那这种竞争就和市场竞争不同,无法长久地提高整体效率。一旦投资放水的闸门收紧,经济增长的动力立刻不足

为什么前些年问题似乎不大?因为经济发展阶段变了。在工业化和城市化初期,传统农业生产率低,只要把农地变成工商业用地,农业变成工商业,效率就会大大提升。但随着工业化的发展,市场竞争越来越激烈,技术要求越来越高,先进企业不仅需要土地,还需要产业集聚、研发投入、技术升级、物流和金融配套等,很多地方并不具备这些条件,徒有大量建设用地指标又有何用?改革的方向是清楚的。

2020年,中共中央和国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,放在最前面的就是“推进土地要素市场化配置”。要求不仅要在省、市、县内部打破城乡建设用地之间的市场壁垒,建设一个统一的市场,盘活存量建设用地,而且要“探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制”,以提高土地资源在全国范围内的配置效率。

土地真正的力量还不在“土地财政”,而在以土地为抵押而撬动的银行信贷与其他各路资金。“土地财政”一旦嫁接了资本市场,加上了杠杆,就成了“土地金融”,能像滚雪球般越滚越大,推动经济飞速扩张,也造就了地方政府越滚越多的债务,引发了一系列宏观经济问题。

第三节 纵向不平衡与横向不平衡

分税制改革之后,中央拿走了收入的大头,但事情还是要地方办,所以支出的大头仍留在地方,地方收支差距由中央转移支付来填补。从全国总数来看,转移支付足够补上地方收支缺口。(22)但总数能补上,不等于每级政府都能补上,也不等于每个地区都能补上。

基层财政困难

因为上级权威高于下级,所以越往基层分到的钱往往越少,但分到的任务却越来越多,出现了“财权层层上收,事权层层下压”的局面。

基层政府一旦没钱,就会想办法增收,以保持正常运转。

20世纪90年代末到21世纪初,农村基层各种乱收费层出不穷,农民的日子不好过,干群关系紧张,群体性事件频发。基层政府各种工程欠款(会转化为包工头拖欠农民工工资,引发讨薪事件)、拖欠工资、打白条等,层出不穷。2000年初,湖北监利县棋盘乡党委书记李昌平给时任国务院总理朱镕基写信,信中的一句话轰动全国:“农民真苦,农村真穷,农业真危险。”这个“三农问题”,就成了21世纪初政策和改革的焦点之一。

2006年1月1日,农业税彻底废止。这是一件具有历史意义的大事,终结了农民缴纳了千年的“皇粮国税”。这些税费改革不仅提高了农民收入,也降低了农村的贫富差距。

之所以能推行这些改革,得益于我国加入世界贸易组织(WTO)之后飞速发展的工商业,使得国家财政不再依赖于农业税费。

农村税费改革降低了农民负担,但也让本就捉襟见肘的基层财政维持起来更加艰难,所以之后的改革就加大了上级的统筹和转移支付力度。

其一,是把农村基本公共服务开支纳入国家公共财政保障范围,由中央和地方政府共同负担。

其二,是在转移支付制度中加入激励机制,鼓励基层政府达成特定目标,并给予奖励。比如2005年开始实施的“三奖一补”,就对精简机构和人员的县乡政府给予奖励

其三,是把基层财政资源向上一级政府统筹,比如2003年开始试点的“乡财县管”改革。农村税费改革后,乡镇一级的财政收入规模和支出范围大大缩减,乡镇冗员问题、管理问题、债务问题就变得突出。通过预算共编、票据统管、县乡联网等手段,把乡镇财政支出的决定权上收到县,有利于规范乡镇行为,也有利于在县域范围内实现乡镇之间公共服务的均等化。根据财政部网站,截至2012年底,86%的乡镇都已经实施了“乡财县管”。

让县政府去统筹乡镇财务,那县一级的财政紧张状况又该怎么办呢?在市管县的行政体制下,县的收入要和市里分账,可市财政支出和招商引资却一直偏向市区,“市压县,市刮县,市吃县”现象严重,城乡差距不断拉大。而且很多城市本身经济发展水平也不高,难以对下辖县产生拉动作用,所以在21世纪初,全国开始推行“扩权强县”和“财政省直管县”改革。前者给县里下放一些和市里等同的权限,比如土地审批、证照发放等;后者则让县财政和省财政直接发生关系,绕开市财政,在财政收支权力上做到县市平级。这些改革增加了县一级的财政资源,缩小了城乡差距。(30)

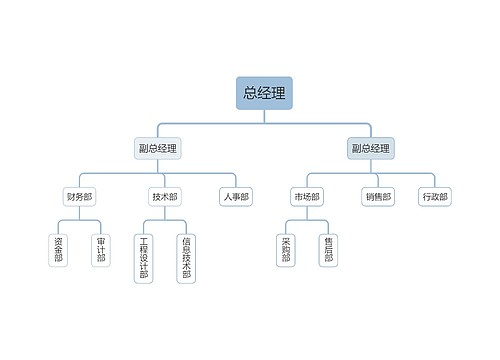

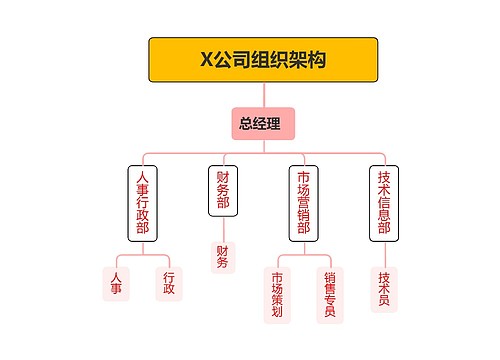

“乡财县管”和“省直管县”改革,实质上把我国五级的行政管理体制(中央—省—市—区县—乡镇)在财政管理体制上“拉平”了,变成了三级体制(中央—省—市县)。

省直管县”这种做法源于浙江,20世纪90年代就在全省施行,效果很好。但浙江情况特殊,县域经济非常强劲,很多县乃至乡镇都有特色产业集群。2019年,浙江省53个县(含县级市)里,18个是全国百强县。

但在其他一些省份,“省直管县”改革至少遭遇了两个困难。首先是省里管不过来。改革前,一个省平均管12个市,改革后平均管52个市县。钱和权给了县,但监管跟不上,县域出现了种种乱象,比如和土地有关的腐败盛行。其次,县市关系变动不一定有利于县的长远发展。以前县归市管,虽受一层“盘剥”,但跟市区通常还是合作大于竞争。但改革以后,很多情况下竞争就大于合作了,导致县域经济“孤岛化”比较严重。尤其在经济欠发达地区,市的实力本就不强,现在进一步分裂成区和县,更难以产生规模和集聚效应。

地区间不平等

由于出口飞速增长,制造业自然向沿海省份集聚,以降低出口货运成本。这种地理分布符合经济规律,并非税收改革的后果。但随着产业集聚带来的优势,地区间经济发展水平和财力差距也越拉越大

公共财政的一个主要功能就是再分配财政资源,平衡地区间的人均公共服务水平(教育、医疗等),所以中央也开始对中西部地区进行大规模转移支付

中央对地方的转移支付大概可以分为两类:一般性转移支付(2009年之后改称“均衡性转移支付”)和专项转移支付。(35)简单来说,前者附加条件少,地方可自行决定用途,而后者必须专款专用。为什么要指定资金用途、不让地方自主决策呢?因为无条件的均衡性转移支付是为了拉平地区差距,所以越穷的地方拿到的钱越多,地方也就越缺乏增收动力。而且均衡性转移支付要保证政府运作和公务员工资,可能会刺激财政供养人员增加,恶化冗员问题。

在实际操作中,这种转移支付加大了地区间的不平等。(36)经济情况越好、财力越雄厚的地区,反而可能拿到更多的专项转移支付项目,原因有三。

第一,上级分配项目时一般不会“撒胡椒面儿”,而是倾向于集中财力投资大项目,并且交给有能力和条件的地区来做,所谓“突出重点,择优支持”。

第二,2015年之前,许多项目都要求地方政府提供配套资金,只有有能力配套的地方才有能力承接大项目,拿到更多转移支付。

第三,项目审批过程中人情关系在所难免。很多专项资金是由财政部先拨款给各部委后再层层下拨,所以就有了“跑部钱进”的现象,而经济发达地区往往与中央部委的关系也更好。

省一级的人均财政支出基本均衡,但到了县一级,地区间差距就大了。以2009年为例,人均财政支出最高的1%的县,支出是最低的1%的县的19倍。(34)这种基层间的差距和上节讨论过的纵向差距有关:越往基层分到的钱越少,省级的差距到了基层,就被层层放大了。

公共财政的重要功能是实现人均公共服务的均等化,虽然我国在这方面已取得了长足进展,但可改进的空间依然很大。从目前情况来看,东中西部省份之间、同一省份的城乡之间、同一城市的户籍人口和非户籍人口之间,公共服务的差别依然很大。第五章将会继续探讨这些地区间不均衡、人与人不平等的问题。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心