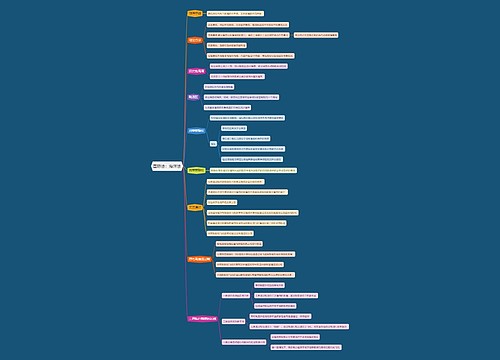

《中国法制史》知识点:两汉司法制度思维导图

原杰

2022-10-24

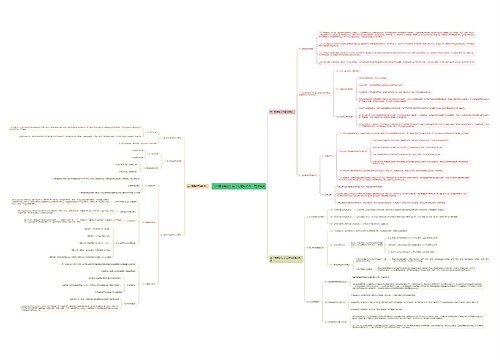

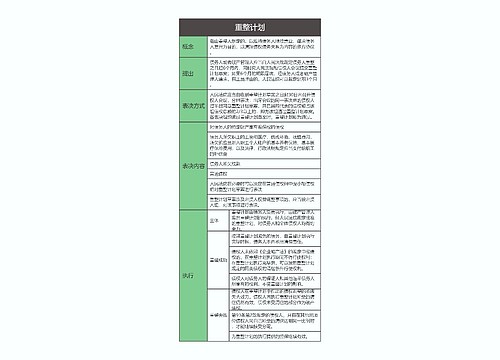

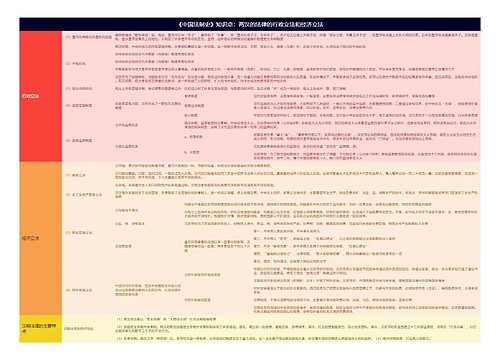

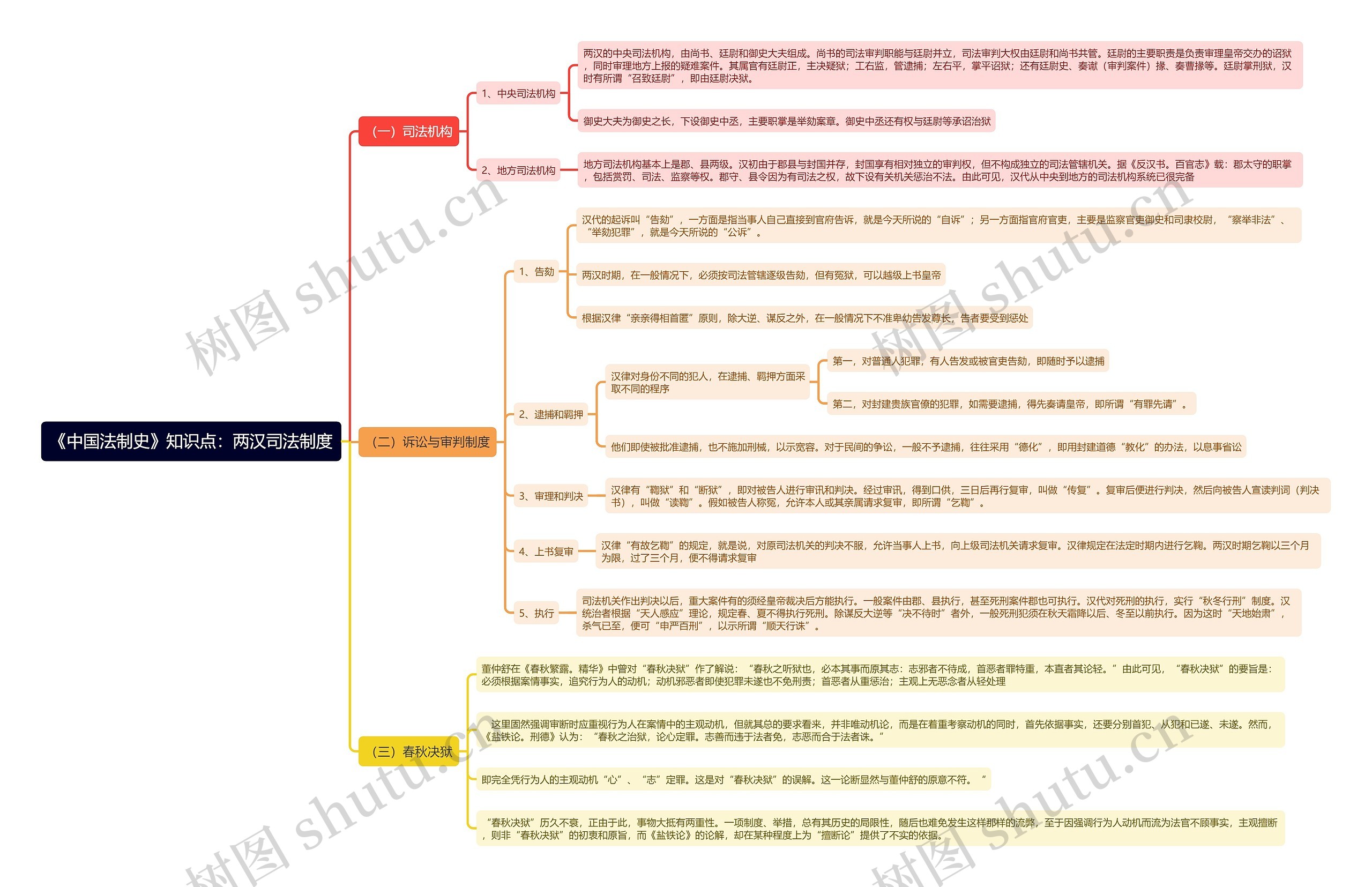

《中国法制史》知识点:两汉司法制度思维导图

树图思维导图提供《《中国法制史》知识点:两汉司法制度》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《中国法制史》知识点:两汉司法制度》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c79fb6242065730f1d3f84c9eea24fb2

思维导图大纲

相关思维导图模版

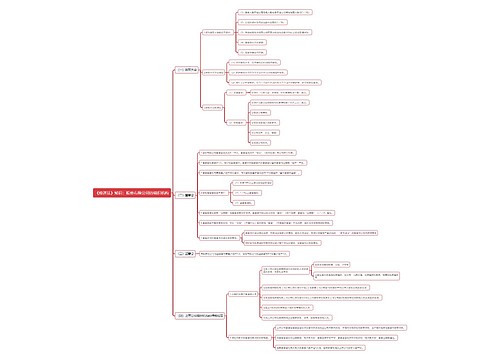

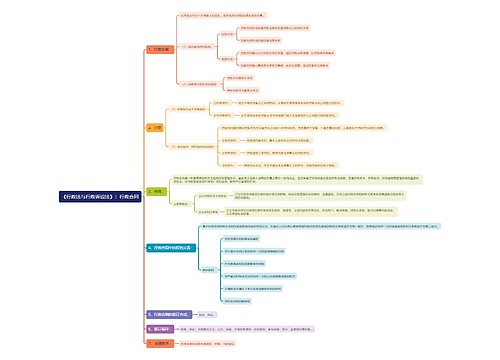

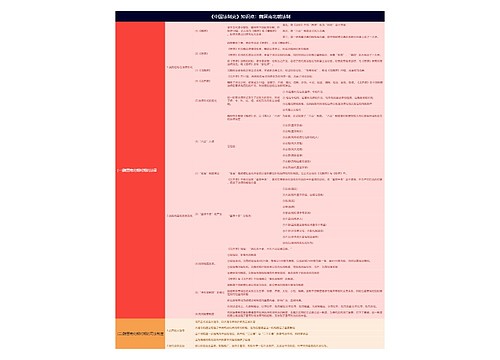

《中国法制史》知识点:魏晋南北朝法制思维导图

树图思维导图提供《《中国法制史》知识点:魏晋南北朝法制》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《中国法制史》知识点:魏晋南北朝法制》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e801a0567116e20a0979c91893f96497

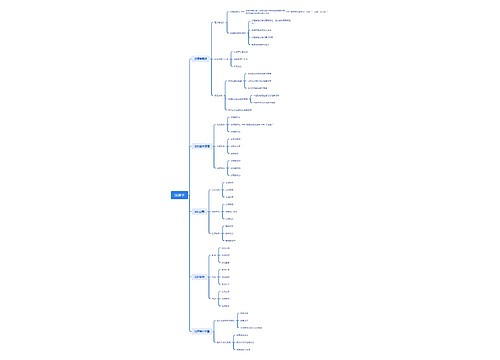

《中国法制史》第十七章知识点:司法制度思维导图

树图思维导图提供《《中国法制史》第十七章知识点:司法制度》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《中国法制史》第十七章知识点:司法制度》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:011b5dd5610dc0ba9c8ab3319a90c0f6