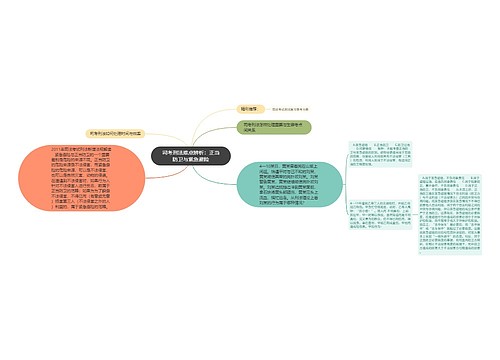

法律源于生活、遵循法理,因此法律制度的设置通常与生活·法理是一致的。以故意杀人为例,生活观察:甲要杀死乙且将乙杀死,甲预定犯罪目标实现了、追求的结果发生了、一件事情做完了,犯罪既遂了。从法理(刑法学说)评价:刑法设置条文保护人的“生命”,甲非法地杀死了乙,一个人的生命被终结了,法律保护的生命权益被破坏,该罪行既遂。法律设定:刑法第232条:“故意杀人的,处死刑、无期徒刑……,”根据这样的法律规定,故意杀人且把人杀死的,既遂,就程度而言需不折不扣承担罪状之后的法律效果:“处死刑、无期徒刑……”。在犯一个完整的故意杀人罪上面,生活·法理·法律一致。假如甲没有杀死乙,则是故意杀人罪的未完成情形。

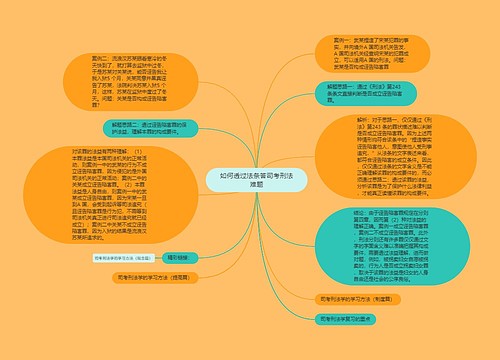

法律设置与生活·法理的一致,自然与人们的观察、经验、逻辑推理一致,大约可以称其为“常规”。因此法律设置的基本的犯罪构成往往合乎常规并与人们的经验、逻辑思维吻合。初学者往往也能据此“举一反三”,不必一一具体掌握。但是,这恰恰是初学者容易犯错误的地方。立法者出于多种多样的考虑,时有“非常规”的法律设置。

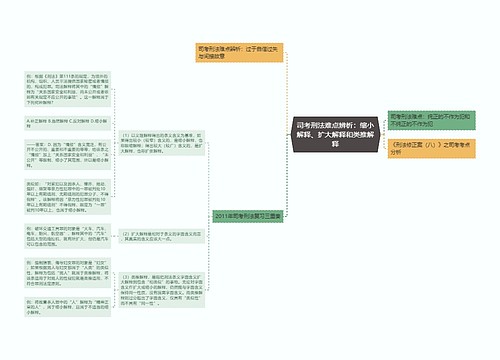

例如,关于“放火”行为,刑法第114条规定“放火……危害公共安全,尚未造成严重后果的,处3年以上10年以下有期徒刑。”刑法第115条规定“放火……致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。”按常规理解,只需用一个条文规定惩罚一种罪行,但是刑法在这里用两个罪·刑条款(第114条和第115条)规定同一(放火)行为的惩处,一种罪有两个“既遂”的标准,一个是第114条的“危险”,另一个是第115条的“结果”。这导致放火罪的“未遂”存在两个既遂基准。假如甲欲放火烧毁一巨型仓库,刚刚点着即被人发觉、扑灭,究竟算是既遂还是未遂呢?若按常理推断为未遂可能会出错。其实这是制度设置问题,假如甲放火行为完整实现第114条的内容即使尚未造成严重后果,适用第114条处罚,自无适用总则未遂犯规定从轻、减轻的必要。

在犯罪个数上,因为制度设置的缘故也存在大量非常规情形。按常理,一个意思·行为·结果是一罪,刑法往往也是这样设置的,如刑法第232条规定之故意杀人罪。但是法律设置要考虑法理和政策需要,可能会与常识不一致,比如刑法第239条:犯绑架罪“……杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产”。假如甲绑架乙作人质,勒索到赎金之后竟然将乙杀害。按常理有绑架和故意杀人两个行为,应当成立绑架罪和故意杀人罪,但是,法律在此将自然观察的两个行为和法律上的两个罪行设置为承担一个法律效果(处死刑),只能视同一个罪行定罪处罚。刑法中常见把某罪行或某结果作为另一罪的加重情形,遇这类加重犯,也只能从制度设置上掌握。

假如问题到此为止,不难解决,初学者对不合常规(或不合本人经验、逻辑)的制度设定逐一记牢就可迎刃而解。接下去的问题是“学者”(注意是“学者”而不是“初学者”)因为自己的观念甚至偏好不同,对制度的设置提出不同的看法(学说),比如,有学者认为,我国刑法总则对预备未遂中止的犯罪性作出了普遍的规定,它与分则各罪·刑条款组合成(预备、未遂、中止、既遂的)犯罪构成,因此没有必要区别出基本的犯罪构成和修正的犯罪构成。再比如通说认为第114条是放火罪等罪的既遂,第115条是其结果加重犯。有学者重视犯罪的结果,认为犯罪构成的设置应当以“结果”发生为既遂基准,据此,第115条应是放火罪等罪的既遂,第114条是放火罪等罪“未遂犯在分则的特别规定。”这些说法并非没有道理,对初学者而言恐怕只有抓住本国制度设置的特点,结合刑法的基本观念,增强自己的“定力”,分辨出不同说法的根据和偏好。

U482034820

U482034820

U582017500

U582017500