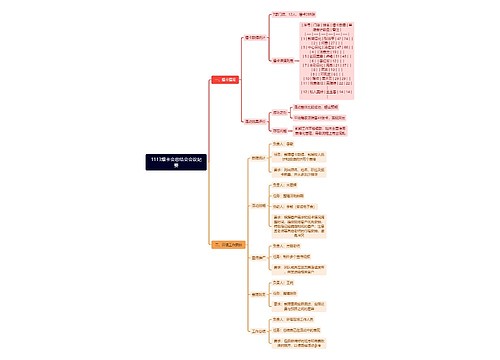

中国的检察改革(下)(1)思维导图

我没你想的那样坚强

2023-03-15

改革

检察

检察官

制度

司法

机关

惩戒

法律

统一

强制

法律论文

法律毕业论文

法律本科毕业论文

关键词: 检察改革/法律监督权/检察制度

树图思维导图提供《中国的检察改革(下)(1)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《中国的检察改革(下)(1)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:be2489ba9b828a9418d4699f4a51e6b8

思维导图大纲

相关思维导图模版

中国的检察改革(下)(1)思维导图模板大纲

内容提要: 在建设社会主义法治国家的进程中,中国检察制度的宪政地位和法治价值是一个需要认真思考的问题。中国的检察权是法律监督权。检察机关的法律监督权具有法律性、程序性和事后性等特点,是对法律统一实施的最低限度标准的保障手段。中国检察制度的形成和发展有其独特的历史与现实基础,并且在法律理念和制度建构方面与欧洲大陆法国家检察制度具有较多的相通之处。司法改革中,应当立足于国家法治建设的全局和现实需要,进一步发展和落实检察机关的法律监督制度。为此,以检察权的拓展、约减和制约为中心,科学合理地配置检察权,以及改革检察官管理制度等内容应当成为中国检察制度改革的重要内容。

(二) 加强对检察权的制约

台湾有学者称检察官本身对抗不信任的“体质异常脆弱”。“先天弱质的第一个原因,乃 检察体系欠缺与审判体系相同的监督机制,尤其是欠缺审级制度及合议制度。”[31]“先天弱质的另一个成因,乃此新生儿的‘服从性格’”,[32]欧洲大陆的检察官制度一开始就在上下关系上植入了“上命下从”的基因,从而注定了它与统治者之间暧昧不明的监护关系,检察官会不会成为统治者打击异己,政治斗争的手段? 由人民的“革命之子”沦落为政府的压迫工具? 人们表示深深的怀疑。为扫除外界对刑事司法不信赖而诞生的检察官制度,一开始就陷入了挽救外界对其自身不信赖的攻防战中。在自由主义及法治思想的熏陶下,针对检察官的“脆弱体质”,人们给其植入了内外各种监督与制衡的疫苗,以便能使它既能防范法官的恣意,控制警察的滥权,又使自身免受病毒危害。这一分析反映了大陆法系国家关于检察官制约的一般观点。我国的情况与欧洲大陆又有很大的不同,但检察权的制约同样是一个十分重要的问题。从中国检察权运行的内部制约模式出发,检察权运行中的制约制度应当在以下方面进行完善:

1.加强检察一体化的内部制约机制

“检察一体化”,又称“检察一体制”(主义、原则) 、“检察一体原则”,是指为保持检察权的行使整体的统一,在肯定检察官相对独立性的同时,将其组成统一的组织体,即采取检察官所有活动一体化的方针。检察一体化,是大陆法系国家实行集中制的检察机关所实行的基本组织原则。上命下从的领导关系中,上级检察首长就下级检察官处理的检察事务,不但有指挥监督权,也有职务收取权及职务转移权。下级检察官则有相应的服从义务和报告义务。

检察一体化的目的和功能,在理论上有不同的解说,主要有打击犯罪说、防范误断滥权说、统一追诉法令说等。[33]该原则对我国检察制度的发展具有重要意义。从理论上讲,我国检察机关具有独立于行政机关和审判机关的特定地位,实行检察一体制并不会产生像西方国家因检察机关从属于行政导致行政对检察机关的干预问题,却有助于检察机关不受地方行政干涉。同时,检察一体制也具有防范下级检察官滥权的功效。在制度上强化检察一体制中上级的领导权时,应通过人事任免、奖惩制度改革,使检察机关的管人和治事统一起来,保证检察权行使的高度协调统一。

在检察一体制下对上级检察官的指令权也需要限制,以免上级滥用指令权。在大陆法系国家,对指令权的限制主要是通过法定主义、检察官的客观义务、程序公开和外部的间接制约等措施实现的。这是我们应当借鉴的。此外,我国在法律上并未规定检察官的内部独立,对于检察事项的决定权在检察长或检察委员会。在检察机关自侦案件上,检察机关内部具有诸多实体决定权,如是否立案的决定权、对侦查终结案件的处理权(撤案权、不起诉权)等,对此类权力应加强内外的制约。内部可通过上级备案审查,对错误的处理决定可通过指令权予以纠正。外部可通过建立对举报人、控告人的说明制度和向上级的申请异议制度。对检察机关自侦案件作出的存疑不起诉,因无被害人对不起诉的制约,因此,被不起诉人不服的,检察机关应当提请法院判决,以加强对不起诉的制约。

2.对检察强制处分权的制约

强制处分是国家机关在追诉犯罪时,为保全被告(嫌疑人) 或收集、保全证据的需要,对受处分人所施加的强制措施。对于刑事诉讼中的强制处分的定位有不同的理解。传统观点 认为,强制处分是单纯的诉讼行为。就一般的诉讼行为而言,除非另有法律之考量而予以救济规定外,诉讼行为应与本案一并接受终局裁判即可,无需再个别审查其是否合法。所以,传统的诉讼行为论是排除强制处分救济的。另一种理解是在公法上,强制处分属于干预人民基本权利的行为。因此,强制处分与公法上其他的基本权干预相同,应当开通对违法的强制处分的救济渠道。

就检察机关的强制处分决定权的制度制约问题,目前我国学界和司法实践中提出和存在的问题主要集中在检察机关的逮捕权上。学者提出了三种改革主张,一是提出由中立的司法机构(法院) ,对整个诉讼活动进行司法审查,进而取消检察机关的批捕权,将其交由中立的法院来行使; [34]二是认为在中国目前的司法体制和诉讼制度架构下,检察机关的批捕权有其存在的合法性和合理性。[35]但同时加强犯罪嫌疑人及其辩护人的防御性权利,赋予其合理的申诉救济途径,使检察机关的批准逮捕决定具有可诉性[36]; 三是检察机关对公安机关提请的逮捕和羁押有决定权,同时赋予被追诉人对检察机关的决定有请求人民法院进行司法审查的救济权,将检察机关自侦案件的逮捕和羁押由人民法院(内部设立的独立于审判庭的审前司法审查庭) 决定。[37]

笔者认为,上述改革方案的实施涉及到合理性与可行性的统一问题。合理性的制度设计还存在着制度配套和资源支持问题。其中,建立如西方国家一样的司法审查机制关系到法院制度的改革,审前法官制度的建立、诉讼审前程序的重构以及法院(法官) 独立性的制度保障的建立等等。从这些方面考虑,对于强制处分,我赞同第三种观点。对于公安机关侦查的案件,检察机关不仅对逮捕的强制处分具有决定权,对公安机关的搜查、扣押、拘留等强制处分决定权也应考虑建立必要的约束机制。但给予侦查机关在急迫情形下的例外规定,对检察机关的强制处分决定要给予当事人以事后的救济,被追诉人对违法的强制处分有权向法院要求予以审查撤销。

对于检察机关在自侦案件中的强制处分,应建立事前由法院审查的机制。即检察机关认为需要采取强制处分的,由侦查部门向人民法院提出书面申请,由人民法院审查并签发令状后,侦查部门才能执行。侦查部门拘留或逮捕被追诉人的,应在抓获被追诉人之后不迟延地解交人民法院进行审查,并作出是否羁押的裁判,实行逮捕与羁押的分离。基于紧急情况的例外原则,应赋予检察机关紧急拘留和逮捕的权力,但在事后应及时向法院申请签发令状。人民法院的审查仅是针对强制处分的合法性,强制处分的发动及合目的性则由检察官决定。被追诉人在羁押期间有权向作出羁押决定的人民法院申请取保候审、监视居住,认为超过法定羁押期限的有权要求法院解除羁押。检察机关的侦查部门认为需要延长羁押期限的,应当向作出羁押决定的法院提出,由法院决定是否需要延长及延长的期限。对于法院签发的或作出的令状和裁判,被追诉人有权向上级法院提起上诉进行救济。在此应当明确,对检察机关强制处分的制约制度完善,仍是建立在上述的审前法官和审判法官制度分离和法官独立制度保障之上的。

(三) 改革检察官管理制度

1.改革检察官选任制度,实行司法官从业资格一体化制度

第一,建立统一司法考试、遴选、培训一体化的制度。随着我国检察官法、法官法和律师法的颁布、修改和完善,三种职业的从业资格和考试制度由原来的各开一扇门的分别化制度,[38]改为具有统一的从业资质要求和实行统一的入门资格考试制度。即在从业资格上实现了三种职业之间在法律专业知识要求上的共同性,和通过统一司法考试取得资格制度。这些无疑都有利于法律职业共同体的形成,树立法律职业权威。但是,应当看到,目前的司法统一考试制度由于缺少相关制度的支持,其应有的功能并没有发挥出来。这主要表现为司法考试制度与司法官的遴选制度之间没有实现有效的衔接。司法官的遴选制度仍是沿袭以往先通过公务员考试进入司法机关,然后再通过考试取得资格,获得任命。它与法治发达国家先通过资格考试,获得资格并通过统一培训获得司法经验适可进入司法机关进行从业完全不同,其主要弊端是一方面诸多不具备司法官资格的人员充斥司法机关,占据了本来就十分短缺的司法机关的编制;另一方面使具有资格的人员因编制问题而不能进入司法机关。

因此,必须改革现有的司法官遴选制度,使之与司法考试制度和司法职业培训制度紧密衔接。具体改革思路是从通过司法统一考试的合格者中,根据司法需求进行遴选,然后进行统一的职业培训,使其获得职业经验和技能,只有培训合格者方能进入司法机关从业。对通过统一司法考试的合格者的遴选、培训有两种可选择的模式。一是在国家检察官学院和国家法官学院的基础上成立国家司法官学院,由其对考试合格者进行统一的培训。在培训合格后,根据司法需要,经过遴选实现职业的分流,分别到法院、检察院和律师事务所工作。这是日本模式。二是对司法考试通过者,由法院、检察院分别进行遴选,然后再由国家法官学院和国家检察官学院分别进行培训。培训合格者即获得任职资格,到法院、检察院工作。对于没有遴选为法官、检察官的考试合格者则由律师协会培训,合格者,即可从事律师职业。考察这两种模式,第一种模式显然有利于法律职业的同质化,有利于法律职业者共同的职业伦理观念和职业意识的养成。在共同的知识背景和话语之下,“通过与前辈共同行动,从近处观察法曹对待业务的姿态,接受法曹的人格熏陶,实际学习和领会法曹伦理等。通过学习站在裁判官、检察官、律师不同立场来把握案件的方法,培养法曹应该具备的宽阔视野,学习客观、公平地看待事物、分析事物的能力。”[39]这种模式有助于养成法律职业内部的宽容精神,有利于促进法律职业共同体的形成。第二种模式显然是照顾现实的一种选择,具有较强的可行性。但它会使作为国家官员的法官、检察官与作为民间代表的律师之间的紧张关系更加紧张,不同法律职业之间的差别强化,从而有碍法律职业共同体的形成。先遴选后培训的方式会使本来就不合理的系统内部司法官管理制度强化,成为进一步改革的制度障碍。日本统一考试、统一培训的模式应当大力借鉴。

第二,严格检察官任职资格,2001 年修改后的检察官法明确规定“人民检察院的检察长、副检察长应当从检察官或者其他具备检察官条件的人员中择优提出人选”。现在的问题是如何 严格执行检察官法的规定,为此上级检察机关的检察长和人大常委会应当严格依法选拔和任命。同时,也应当建立市级检察院以上各级检察官逐级选拔晋升制,即上一级检察官应从下一级具有一定年限的优秀的检察官中选任。这种严格的资格选拔晋升制度是各级检察官的素质和权威的保障,也是抵制其他机关利用任免制度对检察机关的不当干预的制度性保障。

2. 建立检察官分类管理制度,科学规范检察官职位

为实现司法资源的有效配置和利用,必须根据司法管辖的人口数量和业务量科学设置检察官人数。根据我国检察机关所负的职责,检察官的人数不能与国外相比。但是检察官的人数也不能过于庞大。检察官人数过度膨胀,不仅增大国家的司法经费投入,也难以提高检察官的地位和待遇。要改变检察院人事编制中仅有总数而没有明确检察官职数规定的现状,为避免检察官职数设置的随意性,可以通过立法对各级检察院的检察官数量作出明确规定。并且只有在现任的检察官退休、辞职、辞退或被免职时,才能相应予以补充。

合理确定和控制检察官的数量,应建立检察官的分类管理制度。检察官的分类管理是检察机关中检察权的司法属性和行政属性分别化的必然要求。实现检察监督职能与管理职能的分化,是检察机关的机构科学设置和人员科学分类管理的一个前提。根据行使检察权的主体不同,可将检察机关的人员分为检察官、检察事务官、检察书记官和法警。检察官能独立行使检察权,司法性较突出。因此,对从事职务犯罪的侦查、审查逮捕、出庭公诉以及民事行政检察、监所检察等部门的主要检察人员授予检察官外,一般的辅助官员和检察技术人员可划为检察事务官系列。要改变把书记员当作助理检察官后备军的管理制度,设立独立的检察书记官系列。书记员在检察工作中服从检察官的指挥。将检察机关的行政管理人员、政工人员完全纳入公务员系统。将法警纳入警官系列。这样分类管理之后,检察官的数量就能有效控制,实现少而优的“精英化”,为提高检察官的物质待遇和保障提供条件。

3.改革对检察官的内部惩戒制度,建立统一的司法官惩戒机构,完善惩戒程序现行对司法官的管理,是在法院、检察院两个部门分别进行的。对司法官行为的惩戒也是依据法官法和检察官法的规定,各自在部门内部形成了一个相对封闭的惩戒制度。这种分别化的内部惩戒制度的重要弊端之一,就是强化了司法官对所在部门的行政依附性,阻碍了司法官独立的法治要求。应建立统一的司法官惩戒机构和公开的惩戒程序,从制度上阻止部门保护主义的护短行为,弱化部门内部的行政依属性。如何建立统一的司法官惩戒机构? 有人建议根据现行宪法规定在各级人民代表大会的内设机构内务司法委员会中下设一个法官检察官惩戒委员会,作为常设机构来负责对法官、检察官违法失职行为的调查处理。[40]我认为,对统一的司法官惩戒机构的设置,既要防止部门保护主义,也要防止地方保护主义对司法官职务行为的干涉。因此,从我国现实国情出发,可设立二级统一的惩戒机构。中央一级在全国人大内务司法委员会内设立法官、检察官惩戒委员会,负责对最高司法机关中的司法官和省级司法机关中的法院院长和检察院检察长的行为惩戒;在地方一级,可在省级人大的内务司法委员会内设立省级法官、检察官惩戒委员会,负责对省级司法机关(院长、检察长除外) 和省级以下司法机关的法官、检察官的行为惩戒。

司法官职业的特性,使各国对司法官的行为惩戒都比较慎重,惩戒程序也比较严格。多数国家采取了弹劾程序或审判程序。根据我国的法制结构及其运行规律,惩戒程序不宜采取西方的审判弹劾程序,但也不宜继续实行缺乏公开性的行政决定程序,而应对现行的这一程序进行改革,增设听证程序,以增加惩戒程序的公开性。听证程序适用于被调查人对惩戒委员会的调查处理意见有异议的情况。被调查人提出异议,要求举行听证程序时,委员会应组织听证会。听证会应公开进行,被调查人可以聘请律师共同进行听证答辩,惩戒委员会在听证基础上,实行多数表决的合议原则,通过惩戒处分结果,并报同级人大常委会通过。

面对社会变迁,中国法制实现现代化,是一个价值选择和制度设计、理性认识和感性体验相结合,先进法治理念与传统法律文化相协调融合的过程,既需要制度的变革,又需要理念的更新。中国检察制度从形成、发展到今天,对维护社会秩序、实现社会公正、保障人权都起到重要作用。但是,因其基础性研究的薄弱,使人们对它的认识远不如对审判制度认识深刻,尤其对中国当代检察制度产生的特殊历史条件、制度设计的初衷及其在人民代表大会制度下的检察机关与三权分立框架下的检察机关之地位、作用之区别没有深入研究,使得在通过改革实现法制现代化的探讨中,自觉或不自觉地以三权分立框架下的检察制度模式作为分析工具,研究中国检察制度,从而得出否定中国检察制度的结论。因此,分析检察制度产生、发展的一般规律和不同宪政下的实践模式及其功能,揭示中国检察制度产生、发展的历史合理性,是研究中国检察改革的内在要求。

与制度的变革相比,法治观念的培育与养成是缓慢渐变的过程,这就决定中国的司法改革不可能毕其功于一役,必须注意改革的渐进性和阶段性,制度的改革先行,但不能远离中国现实之法律文化,否则,完善的制度设计因没有相应法治精神和文化的支撑,其改革的价值目标难以实现,甚至南辕北辙。民众之法治观念的养成有助于营造崇尚法律和公正的司法环境之基础,而司法官之高素质及其法治理念则是实现现代法治的核心。所以,改革现代司法官制度,实质性地提高司法官素质和培育其理性的司法理念,是司法改革,包括检察改革的重中之重。

注释:

[31]前引[18],林钰雄书,第113 页。

[32][33]前引[18],林钰雄书,第114 页,第111 页。

[34]参见陈瑞华:《刑事诉讼中的前沿问题》,中国人民大学出版社2000 年版,第282 页以下,第334 页以下;郝银钟:《论逮捕权的优化配置》,《法学》1998 年第6 期;陈卫东:《把批捕权交给法官》,《北京青年报》1999 年10 月22 日。

[35]张智辉:《也谈批捕权的法理》,《法学》2000 年第5 期。

[36]刘立宪、张智辉:《司法改革的热点问题》,中国人民公安大学出版社2000 年版,第179 页。

[37]史立梅:《刑事诉讼审前司法审查机制研究》,《诉讼法学研究》第2 卷,中国检察出版社2002 年版,第167 页以下。

[38]分别化制度的理由是司法系统各不同部门及专业法律工作是各自独立的完全不同类型的法律工作。工作类型上的不同决定了它们都是互不相关的,各自独立的专业法律活动,具有完全不同的性质和内容。因而应根据不同类型法律职业特点,采取不同的从业资格标准和资格授予程序和方式,司法从业资格分别化的制度性根源是绝对职权主义的诉讼模式。参见廖中洪:《司法从业资格一体化探讨》,《现代法学》1998 年第6 期。

[39]孙谦、郑成良主编:《司法改革报告——司法考试?司法官遴选?司法官培训制度》,法律出版社2002 年版,第148 页。

[40]马进保、易志华:《论对失职法官、检察官的惩戒》,载陈光中主编:《司法公正和司法改革》,中国民主法制出版社1999年版。

查看更多

1113爆卡会总结会会议纪要思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1113爆卡会总结会会议纪要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1113爆卡会总结会会议纪要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aaf6c152a765d5821e8e1787f2b3226e

第1章 化工设计基本知识思维导图

U882667602

U882667602树图思维导图提供《第1章 化工设计基本知识》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第1章 化工设计基本知识》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:70ec0519ed26419068a32a511862aadd

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心