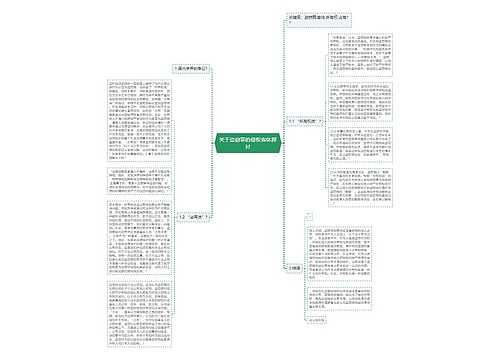

第一,商业秘密罪之罪名类化。首先将侵犯商业秘密罪确定为一个类罪名,再根据不同的侵犯行为具体设定不同的个罪名,并分别规定相应的法定刑。这样才能有利于司法实践对商业秘密行为的认定,更好贯彻罪刑均衡的原则。

第二,区分本罪的犯罪主体。本罪的犯罪主体主要是指具有一定业务或职务身份的人员以及其他知悉商业秘密的人员。不同主体实施的侵犯行为因其社会危害性不同,所以应承担的刑事责任也应不同。对此,刑法可以根据不同主体的具体行为的危害性或侵权行为程度上存在的差别在立法上做适当区别,规定各自应承担的责任和法定刑幅度。

第三,增强刑法规定的可操作性。将“造成重大损失”及“特别严重后果”具体化。此种具体,应该由司法机关以立法及司法解释的形式来完成,“重大损失”中的损失应包括失去的现实利益和合理的可期待利益,所以在确定损失数额时,可以综合考虑权利人的损失、侵权人因侵权行为获得的利润以及合理的商业秘密许可使用费来确定。

第四,把本罪的主观方面限定为故意,排除过失构成本罪。刑法只调整某些对社会有严重危害的行为,所以,由刑法的谦抑性决定不宜将过失侵犯商业秘密的行为作为犯罪来处理。至于过失侵犯商业秘密给权利人造成损失的行为,因行为人主观恶性较小,可以通过民事赔偿的方式,给予受损人相应的赔偿,而无须刑法的介入。所以,建议删除《刑法》第219条的“应知”一词,将刑法第二款规定为:“明知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论”。

第五,侵犯商业秘密罪应规定为行为犯。对商业秘密进行刑法保护的目的是有效遏制侵犯商业秘密的行为,增强法律威慑力来预防犯罪,而我国刑法将此罪规定为结果犯,只有给权利人造成重大损失时,才构成犯罪。一般而言,“任何只存在有伤害的可能性但没造成实际损害的行为都不构成自诉的正当理由”,在侵犯商业秘密未遂的情况下,它就属于存在侵权行为但并未造成对商业秘密持有人的实际伤害的情形,当然商业秘密持有人也就没有理由对侵害人提起侵权之诉了。在我国刑法规定的“重大损失”、“造成严重后果”等程度性要求词语不明确的情况下,潜在侵害人可能会对自己将要实施的侵害行为的后果进行一下预期,如果他认为达不到法律限制的的地步,即预期成本远远小于预期利益,那么他就会毫无顾忌的侵犯商业秘密。所以,对商业秘密的保护应将重点放在预先防止上,只有对犯罪未遂者作出处罚才会减少侵害的发生。

第六,在起诉方式上,对于侵犯商业秘密案,应当首选为由当事人告诉才处理的案件;只有在严重危害社会秩序和国家利益时,公诉机关才可以直接追诉。这有这样才更符合诉讼经济的原则。首先,刑事处罚虽然使侵害行为人得到了应有的处罚,但作为损害后果承担者的受害人并不能从诉讼中直接获得利益。所以商业秘密持有人也就会去比较他的预期诉讼成本与预期收益,这样才来确定是否要提起诉讼。其次,虽然商业秘密具有一些公共产品的特性,但它仍然属于是私人产品范畴,这样一来,法律应该规定由商业秘密的持有者选择合适的方式进行保护将更有效率也更为合情合理。有时,商业秘密持有人会因为各种原因不愿对商业秘密的侵害者提起刑事诉讼,在这些情况下,如果司法机关强行对侵害人提出追诉的话,可以说这种追诉的意义不大,反而还会给受害人造成种种不便,甚至带来更大的损失,使结果无法挽回。由此,如果将侵犯商业秘密罪的案件确定为告诉才处理的案件则会更为符合商业秘密自身体特有的性质。

总之,我国商业秘密的刑事保护起步较晚,在立法及实践中还存在诸多问题。虽然法的共性是追求要具有稳定性,但同时还是应该根据现实中不断出现的复杂的新情况,尽量做到与时俱进、惩罚分明。只有立法和现实情况想顺应,才能使商业秘密的刑事立法更具有合理性,也才能更有效地保护公民的自由与权益。所以,为了我国整个法制体系的完善、构建更为科学的商业秘密刑事保护立法,就有必要借鉴国外立法的成功经验,同时再结合我国自身商业秘密保护的现状,使理论上的理想体制能产生理想的实践效果,促进商业秘密的良性发展。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646