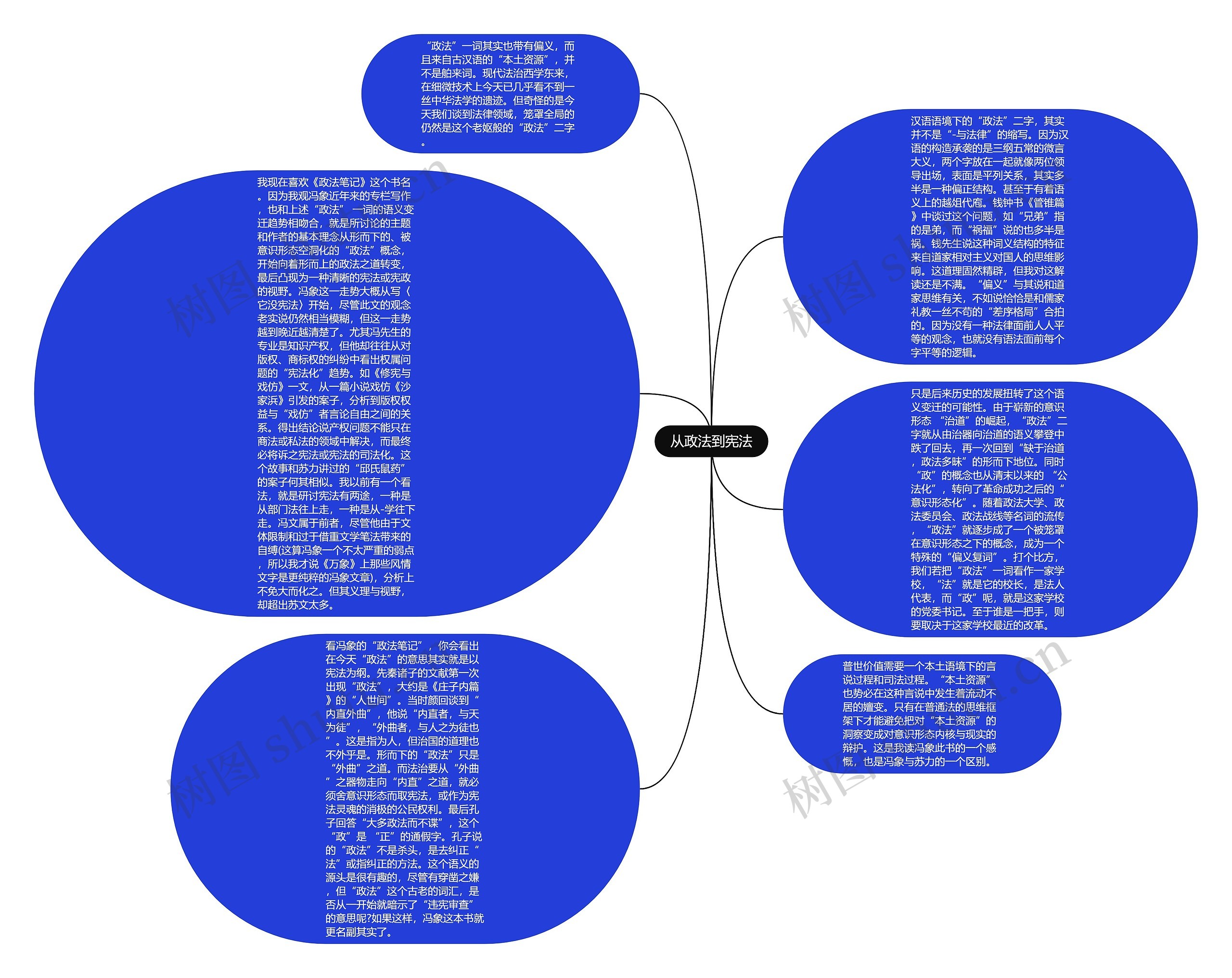

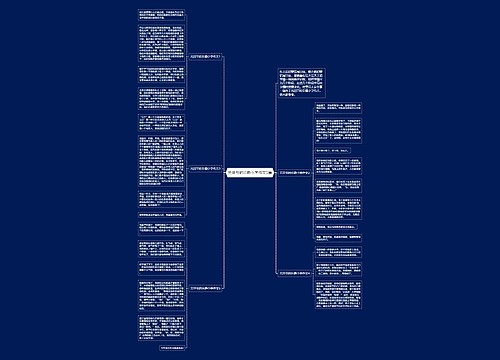

汉语语境下的“政法”二字,其实并不是“-与法律”的缩写。因为汉语的构造承袭的是三纲五常的微言大义,两个字放在一起就像两位领导出场,表面是平列关系,其实多半是一种偏正结构。甚至于有着语义上的越俎代庖。钱钟书《管锥篇》中谈过这个问题,如“兄弟”指的是弟,而“祸福”说的也多半是祸。钱先生说这种词义结构的特征来自道家相对主义对国人的思维影响。这道理固然精辟,但我对这解读还是不满。“偏义”与其说和道家思维有关,不如说恰恰是和儒家礼教一丝不苟的“差序格局”合拍的。因为没有一种法律面前人人平等的观念,也就没有语法面前每个字平等的逻辑。

“政法”一词其实也带有偏义,而且来自古汉语的“本土资源”,并不是舶来词。现代法治西学东来,在细微技术上今天已几乎看不到一丝中华法学的遗迹。但奇怪的是今天我们谈到法律领域,笼罩全局的仍然是这个老妪般的“政法”二字。

只是后来历史的发展扭转了这个语义变迁的可能性。由于崭新的意识形态 “治道”的崛起,“政法”二字就从由治器向治道的语义攀登中跌了回去,再一次回到“缺于治道,政法多昧”的形而下地位。同时“政”的概念也从清末以来的 “公法化”,转向了革命成功之后的“意识形态化”。随着政法大学、政法委员会、政法战线等名词的流传,“政法”就逐步成了一个被笼罩在意识形态之下的概念,成为一个特殊的“偏义复词”。打个比方,我们若把“政法”一词看作一家学校,“法”就是它的校长,是法人代表,而“政”呢,就是这家学校的党委书记。至于谁是一把手,则要取决于这家学校最近的改革。

我现在喜欢《政法笔记》这个书名。因为我观冯象近年来的专栏写作,也和上述“政法” 一词的语义变迁趋势相吻合,就是所讨论的主题和作者的基本理念从形而下的、被意识形态空洞化的“政法”概念,开始向着形而上的政法之道转变,最后凸现为一种清晰的宪法或宪政的视野。冯象这一走势大概从写〈它没宪法〉开始,尽管此文的观念老实说仍然相当模糊,但这一走势越到晚近越清楚了。尤其冯先生的专业是知识产权,但他却往往从对版权、商标权的纠纷中看出权属问题的“宪法化”趋势。如《修宪与戏仿》一文,从一篇小说戏仿《沙家浜》引发的案子,分析到版权权益与“戏仿”者言论自由之间的关系。得出结论说产权问题不能只在商法或私法的领域中解决,而最终必将诉之宪法或宪法的司法化。这个故事和苏力讲过的“邱氏鼠药”的案子何其相似。我以前有一个看法,就是研讨宪法有两途,一种是从部门法往上走,一种是从-学往下走。冯文属于前者,尽管他由于文体限制和过于借重文学笔法带来的自缚(这算冯象一个不太严重的弱点,所以我才说《万象》上那些风情文字是更纯粹的冯象文章),分析上不免大而化之。但其义理与视野,却超出苏文太多。

普世价值需要一个本土语境下的言说过程和司法过程。“本土资源”也势必在这种言说中发生着流动不居的嬗变。只有在普通法的思维框架下才能避免把对“本土资源”的洞察变成对意识形态内核与现实的辩护。这是我读冯象此书的一个感慨,也是冯象与苏力的一个区别。

看冯象的“政法笔记”,你会看出在今天“政法”的意思其实就是以宪法为纲。先秦诸子的文献第一次出现“政法”,大约是《庄子内篇》的“人世间”。当时颜回谈到“内直外曲”,他说“内直者,与天为徒”,“外曲者,与人之为徒也”。这是指为人,但治国的道理也不外乎是。形而下的“政法”只是“外曲”之道。而法治要从“外曲”之器物走向“内直”之道,就必须舍意识形态而取宪法,或作为宪法灵魂的消极的公民权利。最后孔子回答“大多政法而不谍”,这个“政”是 “正”的通假字。孔子说的“政法”不是杀头,是去纠正“法”或指纠正的方法。这个语义的源头是很有趣的,尽管有穿凿之嫌,但“政法”这个古老的词汇,是否从一开始就暗示了“违宪审查”的意思呢?如果这样,冯象这本书就更名副其实了。