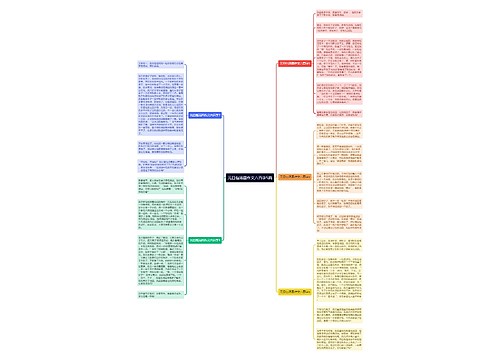

人的权利何以备受关怀?基督教认为人是按照神的形象创造的,因此每个人的天性中都有“神性”(devine spark),这个神性赋予了人作为受造物固有的尊荣、权利、幸福与慈爱。人生而自由、平等,因为“人人均为上帝的造物,人只受上帝的奴役?

基督教孕育了西方自由主义的源流,伟大的“自然法”,杰出的《人权宣言》和一切现代宪政的经典蓝本都源于此。“我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,他们都从造物主那里被赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利”(《美国独立宣言》,1776年)。美国宪政思想史权威弗里德里希(CarlJ.Friedrich)早已点明了其中的真义:西方的自由宪政,从头到尾就是以基督教为主要思想背景的———神定法和自然法,作为上帝统治世界的永恒法的具体体现,规定了真正的立宪政府。这种立宪政府有赖于一种对人类的坚定不移的信念,即:人是理性的和向善的,因此,他能有效地参与到该-制度之中,并通过选举那些为他们说话的人来参与制定法律。

而人权得以保障,就必须实现“有限政府”:一个在某些领域永远无权做出决定的政府,一个像普通公民一样守法和负责任的政府,一个内部有分权和制衡机制的政府。这种信念源于“人的原罪与人的凄惨”。亚当和夏娃经不住撒旦的诱惑而偷食了善恶树上的禁果,这是人第一次违背上帝的命令,因而犯下了人的恶根和必须世代救赎的罪孽。这样,人的存在就构成了一个悖论:人有与生俱来的神性与尊荣,人同时又有根深蒂固的罪恶和难以遏止的堕落趋势。因为人性的这种双重性,人变成了一种可上可下的“居间性

理解“恶的秘密就是自由的秘密”,也就理解了政府的存在为何也是一个悖论。

罪恶和自由暗示给人类一种靠不住的思想:人性既然不可靠,权力在人手中,便很容易“泛滥成灾”,它也同样暗示给人类:可以以恶制恶。这样一来,在人反对恶的斗争中形成了恶的循环……斗争的手段不知不觉取代了斗争的目的。人用以反对恶的东西,却被暗中偷换成了善。政府的使命就是有系统地反对恶,并规定表现恶的限度。

但是政府并不是一个超越于个人之上的实体,它也是,并且只能是由一个个存着“神性”、罪恶和堕落意识的个人组成的。因此,政府用以反对恶的手段也容易变成恶,成为恶的手段。古往今来,莫不如此。“政府的存在不就是人性的最好说明吗?”麦迪逊(James Madison)指出:如果人们都是天使,那也就没有设置政府的必要了,如果如何治人是由天使来规定,那么也没有对政府进行控制的必要了。

由于罪的根深蒂固和人类自身的局限性,我们只能避免误入所有可能世界中最坏的那一个,而永远不可能把人间变为天国。在基督教文化背景下的每一部宪法典,都有意识地回避 “我们应当创造什么样的社会”这个悲剧性的问题,并且从未明示特定的政党、意识形态和全社会的根本任务等问题。因为这些问题的提出必须包含着“我们能够建成一个完善的社会”这个前提,“一个完善的社会”是最好的,也是惟一的,从而导致-与思想上的一元化,而“一元化”又总是体现着某种-势力,业已掌握了自然和社会的发展规律这一人类理性上的“致命的自负”———“在人这是不能的,在神凡事都能”。

《圣经》的末世论象征,指明了历史本身的非决定性的性质,还指明了这样一个事实:除非使用象征和福音的语言,否则有限的头脑是无法设想历史的完成的……“最后审判”和“反基督”的象征,意味着拒绝一切关于历史中的道德进步的乌托邦观念,以及关于历史是其自身的拯救者的观念。恶总是被搀和在善之中,直到人类历史的终结为止。在上帝超验的智慧和爱的光芒之中,一切人类成就最终都要受到审判。

回顾二十世纪由于至善论酿造的宪政悲剧,我想到了哈耶克的忧虑,也许在通向未来百年宪政之路的里程碑上,我们应该刻上这段话:

U582679646

U582679646

U882673919

U882673919