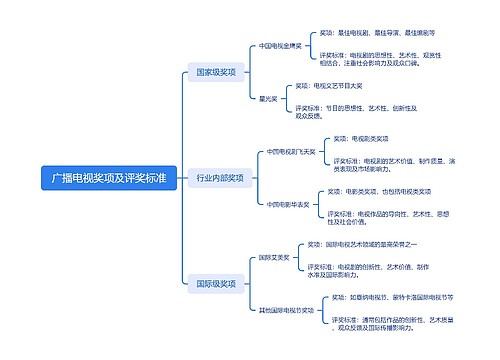

“如果没有自然法体系和自然法先知者的学说,近代宪法和近代国际法都不会是今天这个样子。在自然法的帮助下,历史教导人类走出中世纪的制度而进入近代的制度,特别是近代国际法,其本身的存在应归功于自然法学说。”[9]

所谓“自然法”,只是从一个特别的理论角度来看的“万民法”或“国际法”。梅因认为,它们之间的差别完全是历史的,在本质上不可能有什么区别。“万民法”,意指各民族共有的法律,适用于罗马公民和非公民(即外国人)之间,据说这是由自然理性指定给全人类的法律。那时,许多罗马法学家认为“万民法”和“自然法”是同一的,两者是通过“衡平”这个接触点而接触和混合的。“衡平”,意即平均或按比例分配的原则,正是这个顽固地坚持在人们心目中的信念,和“万民法”、“自然法”得以相通。近代国际法理论的奠基人格老秀斯及后继者们便由此使“自然法”具有了一种权威,强调自然法是各国的法典,并直接借用同“万民法”相协调的罗马法律。于是,便开始了这样一个过程:把假定是从单纯考虑“自然”概念而求得的各种规定,灌输到国际制度中去。此过程几乎一直延伸到19世纪。[2] 58这就产生了人所共知的结果。既然各个国家的集体都受着自然法的统治,那么,组成这个集体的各个分子必须绝对平等;独立的即有主权的国家不论大小,在国际法上的地位一律平等。此命题对人类的幸福有着巨大贡献,虽然它不断遭受各个时代的政治风浪的冲击。文艺复兴后的公法学家们把完全从“自然”的庄严中求得的“国际法”大加发展、刻意创造,终于在自然法的基础上建立起一座与传统的私法遥遥相对、足以媲美的丰碑——国际公法。

“从很早时候起,'自然法'这个概念就对国际法发生过非凡的影响。关于国际法性质和约束力的一些理论,就是以它为根据的。”[12] 以近代自然法学说的创始人、荷兰思想家格老秀斯的贡献为例加以说明。“格老秀斯被公道地认为是赋予自然法概念最为完善的形式的学者。他是第一个在国际关系中,即迄今为止未曾俯首于任何规章的领域内执行了自然法。他因此而实现了一次可观的进步,由于这一功绩,他可被看作是人类的恩人。”[13] 表现在:他在《海洋自由论》(1609年)一书中所持的海洋自由的原则,起先成为国际习惯法所确定的公海自由的原则,1958年以来就成为条约所确定的准则。[14] 在《战争与和平法》(1625年)中,他提出所谓战事的“节制”问题②“后来逐渐成为国际战争法的一部分”[15] 320;明确提出对国际法罪犯实行“或起诉或引渡”的原则,奠定了近代引渡制度的理论基础;[16] 关于使节法的说法,已为国际实践所承认;对于条约的论证,影响了以后条约法的发展。[15] 320

“'自然法'所尽的最伟大职能是产生了现代'国际法'.”[17] 国际法只能在各民族的某些一致的法律观念的基础上发展。“这个一致的事实给我们指出,在各民族心理上不一致的下面存在着一个共同的和一般性的人类天性。1948年12月10日联合国大会所通过的世界人权宣言在第一条中现在也指出了人类的这个天性:”人皆生而自由;在尊严及权利上均各平等。人各赋有理性良知……。'人类的这个根本上同一的规范意识构成对自然法的认识根据。……各民族的一致的法律原则形成自然法的实定化,这些法律原则有力影响了实定国际法的发生和发展,并且现在被正式固定在国际法院规约第三十八条第三款中,作为国际法的渊源。“[18] 与此同时,”自然法“哲学在某种程度上成为1949年联合国国际法委员会草拟《国家权利与义务宣言草案》的基础。[19]

综上所述,古典自然法学派的理论尽管在20世纪得到了必要的修正(产生了新自然法学),但这并不能贬低该学派的伟大的历史成就。

U633687664

U633687664

U782682106

U782682106