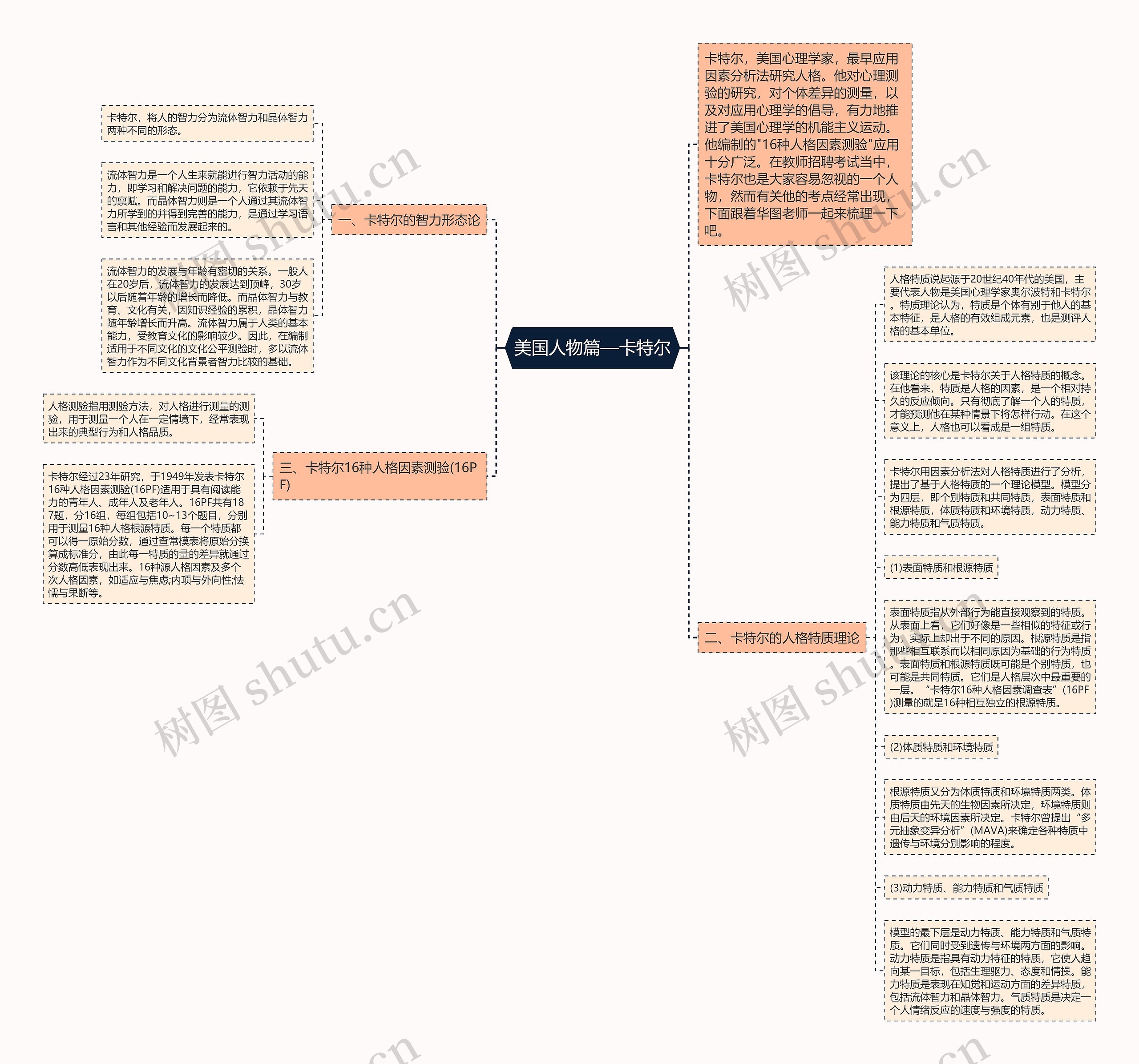

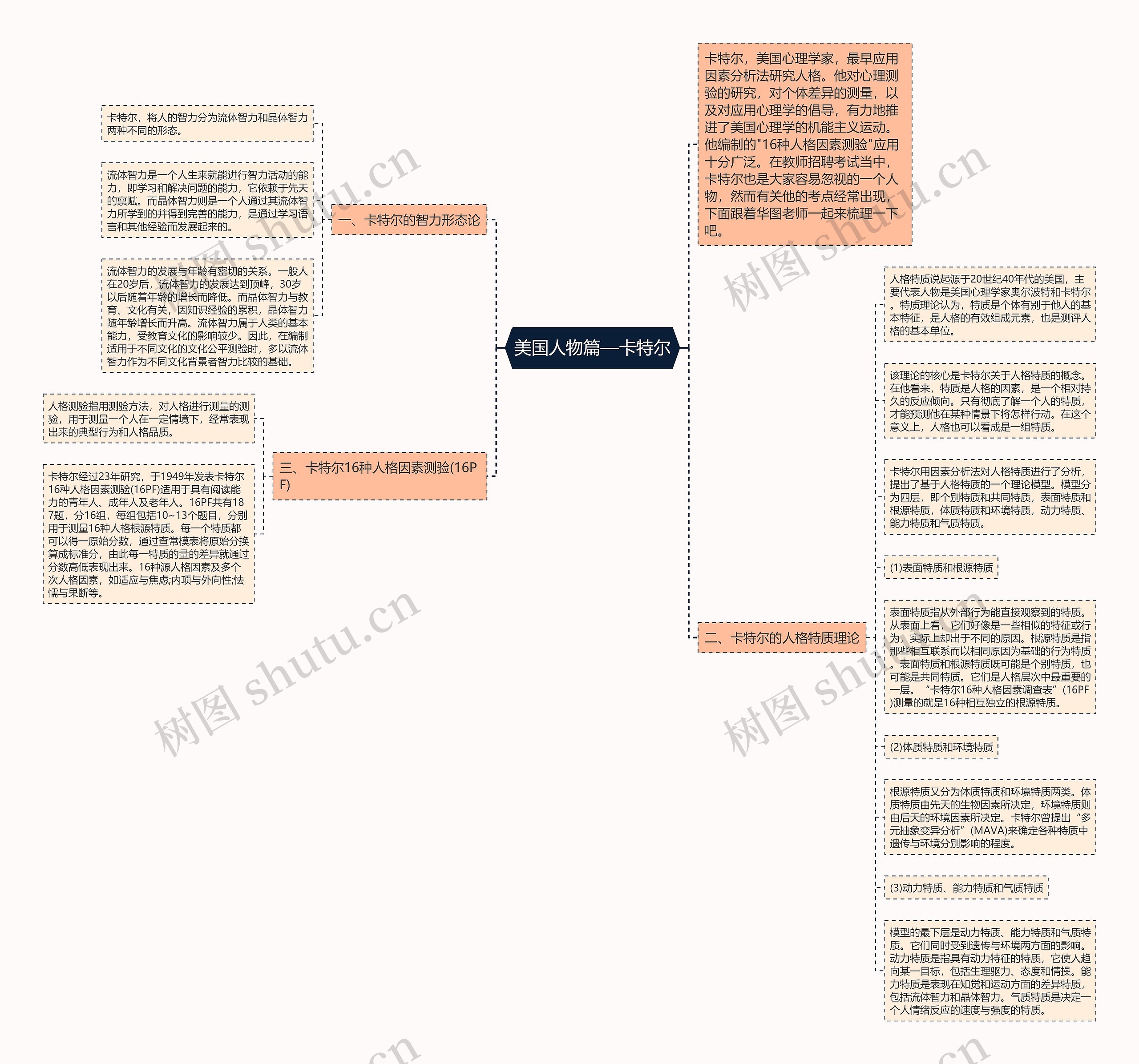

人格特质说起源于20世纪40年代的美国,主要代表人物是美国心理学家奥尔波特和卡特尔。特质理论认为,特质是个体有别于他人的基本特征,是人格的有效组成元素,也是测评人格的基本单位。

该理论的核心是卡特尔关于人格特质的概念。在他看来,特质是人格的因素,是一个相对持久的反应倾向。只有彻底了解一个人的特质,才能预测他在某种情景下将怎样行动。在这个意义上,人格也可以看成是一组特质。

卡特尔用因素分析法对人格特质进行了分析,提出了基于人格特质的一个理论模型。模型分为四层,即个别特质和共同特质,表面特质和根源特质,体质特质和环境特质,动力特质、能力特质和气质特质。

表面特质指从外部行为能直接观察到的特质。从表面上看,它们好像是一些相似的特征或行为,实际上却出于不同的原因。根源特质是指那些相互联系而以相同原因为基础的行为特质。表面特质和根源特质既可能是个别特质,也可能是共同特质。它们是人格层次中最重要的一层。“卡特尔16种人格因素调查表”(16PF)测量的就是16种相互独立的根源特质。

根源特质又分为体质特质和环境特质两类。体质特质由先天的生物因素所决定,环境特质则由后天的环境因素所决定。卡特尔曾提出“多元抽象变异分析”(MAVA)来确定各种特质中遗传与环境分别影响的程度。

模型的最下层是动力特质、能力特质和气质特质。它们同时受到遗传与环境两方面的影响。动力特质是指具有动力特征的特质,它使人趋向某一目标,包括生理驱力、态度和情操。能力特质是表现在知觉和运动方面的差异特质,包括流体智力和晶体智力。气质特质是决定一个人情绪反应的速度与强度的特质。