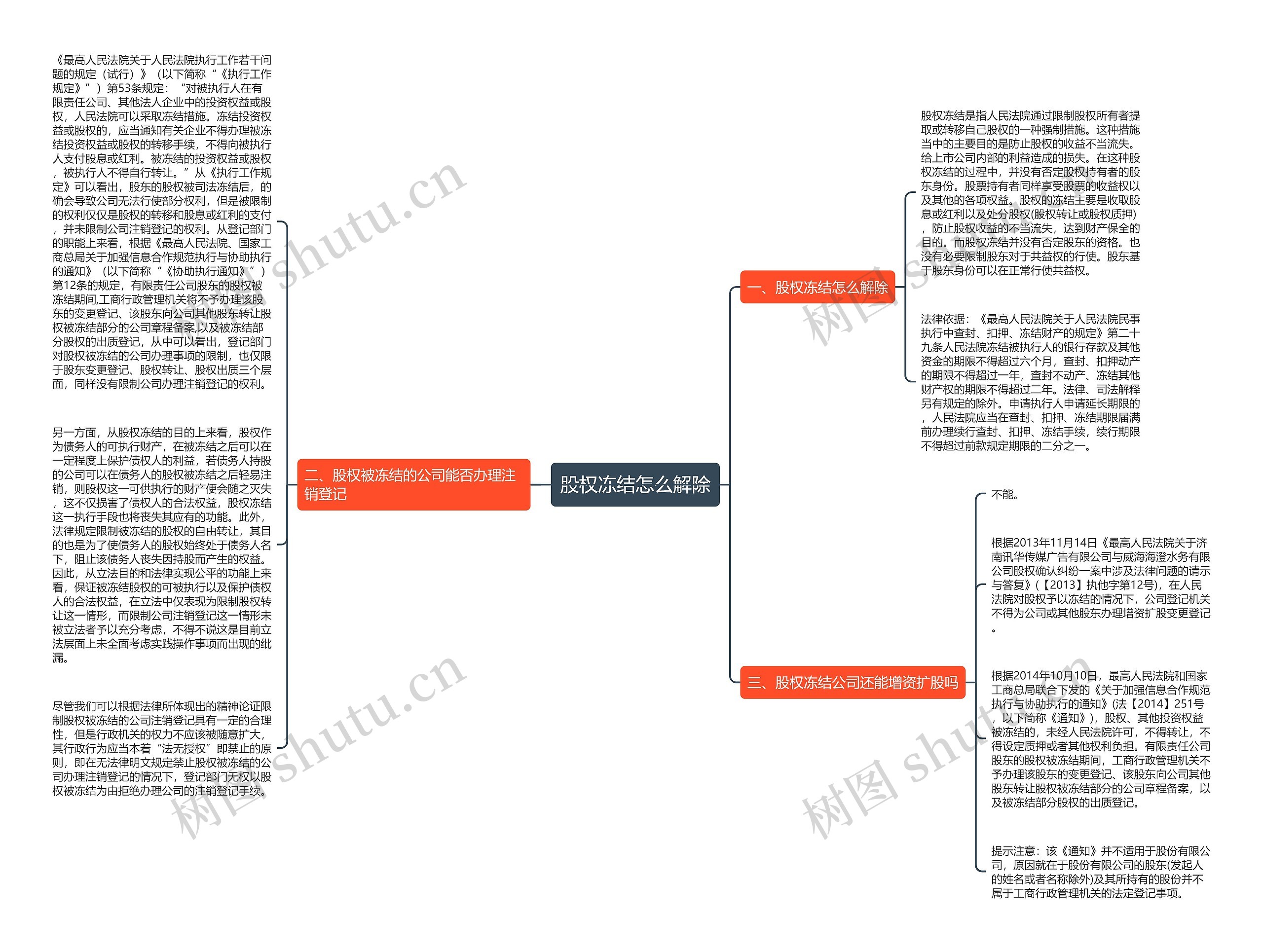

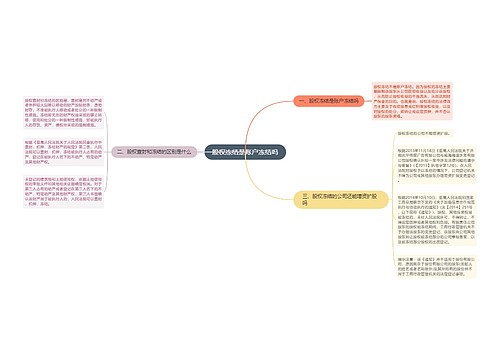

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(以下简称“《执行工作规定》”)第53条规定:“对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权,人民法院可以采取冻结措施。冻结投资权益或股权的,应当通知有关企业不得办理被冻结投资权益或股权的转移手续,不得向被执行人支付股息或红利。被冻结的投资权益或股权,被执行人不得自行转让。”从《执行工作规定》可以看出,股东的股权被司法冻结后,的确会导致公司无法行使部分权利,但是被限制的权利仅仅是股权的转移和股息或红利的支付,并未限制公司注销登记的权利。从登记部门的职能上来看,根据《最高人民法院、国家工商总局关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知》(以下简称“《协助执行通知》”)第12条的规定,有限责任公司股东的股权被冻结期间,工商行政管理机关将不予办理该股东的变更登记、该股东向公司其他股东转让股权被冻结部分的公司章程备案,以及被冻结部分股权的出质登记,从中可以看出,登记部门对股权被冻结的公司办理事项的限制,也仅限于股东变更登记、股权转让、股权出质三个层面,同样没有限制公司办理注销登记的权利。

另一方面,从股权冻结的目的上来看,股权作为债务人的可执行财产,在被冻结之后可以在一定程度上保护债权人的利益,若债务人持股的公司可以在债务人的股权被冻结之后轻易注销,则股权这一可供执行的财产便会随之灭失,这不仅损害了债权人的合法权益,股权冻结这一执行手段也将丧失其应有的功能。此外,法律规定限制被冻结的股权的自由转让,其目的也是为了使债务人的股权始终处于债务人名下,阻止该债务人丧失因持股而产生的权益。因此,从立法目的和法律实现公平的功能上来看,保证被冻结股权的可被执行以及保护债权人的合法权益,在立法中仅表现为限制股权转让这一情形,而限制公司注销登记这一情形未被立法者予以充分考虑,不得不说这是目前立法层面上未全面考虑实践操作事项而出现的纰漏。

尽管我们可以根据法律所体现出的精神论证限制股权被冻结的公司注销登记具有一定的合理性,但是行政机关的权力不应该被随意扩大,其行政行为应当本着“法无授权”即禁止的原则,即在无法律明文规定禁止股权被冻结的公司办理注销登记的情况下,登记部门无权以股权被冻结为由拒绝办理公司的注销登记手续。