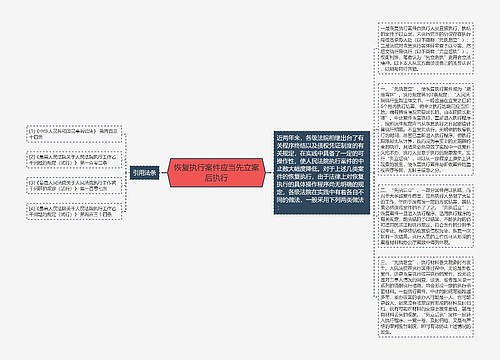

二是中止执行案件恢复执行的法定事由。对于这种事由,应按照我国法律、司法解释有关中止执行事由的规定,以该法定事由的消失作为基本事实要件予以认定。具体而言,这种法定事由包括以下几种:1、申请人表示可以延期执行的,延长的执行期限已经届满;2、案外人对执行标的提出确有理由的异议的,对该异议已经依法进行处理(如裁定驳回等);3、作为一方当事人的公民死亡的,继承权利或者承担义务的继承人已经确定;4、作为一方当事人的法人或者其他组织终止的,其权利义务承受人已经明确;5、人民法院已受理以被执行人为债务人的破产申请的,该破产案件已经审结;6、因被执行人确无财产可供执行而中止执行的,已经发现被执行人可供执行的财产或线索;7、执行的标的物是其他法院或仲裁机构正在审理的案件争议标的物的,该案件已审理完毕,争议标的物的权属已经确定;8、一方当事人申请执行仲裁裁决,另一方当事人申请撤销仲裁裁决的,该异议已经处理完毕,仲裁裁决最终未予撤销;9、仲裁裁决的被申请执行人依据《民诉法》第217条第2款的规定,向人民法院提出不予执行请求,并提供适当担保的,后经审查该请求不成立;10、按照审判监督程序提审或再审的案件,执行机构根据上级法院或本院作出的中止执行裁定书中止执行的,审理结果与原审一致。

三是裁定终结本次执行程序案件恢复执行的事由。司法实践中,裁定终结本次执行程序的基本条件主要有以下几个方面:1、执行标的为金钱给付;2、被执行人具有特定事由包括出国出境、下落不明、长期生病住院、遭受天灾人祸或因犯罪正在服刑,且暂无财产可供执行,或现有财产已经强制执行不足清偿债务;3、申请执行人在法定执行期间内不能查报被执行人可供执行的财产或线索。据此,裁定终结本次执行程序案件恢复执行的事由主要包括两个事实构成要件:1、被执行人的特定事由已经消失,现已有财产可供执行;2、被执行人的特定事由虽未消失,但申请执行人能够查报被执行人可供执行的财产或线索。

三、案件符合恢复执行的客观条件。一般而言,凡是属于恢复执行法定范围的三类案件,只要具备上述恢复执行事由,人民法院就应依当事人申请或依职权恢复执行。但是,受现阶段执行环境、执行任务、执行力量等多种因素制约,执行工作特别是恢复执行工作,与当事人的期望和要求尚有一定差距。以温州市瓯海区人民法院为例,我院前几年因基金会清理整顿期间突击执行,留下了较多后遗症,目前尚有3000多件案件可能需要恢复执行,而负责恢复执行的执行员仅有2人。因此,在法院人力、物力、财力有限,无法同时满足多个债权实现的需求的情况下,如果把这部分司法资源平均分配给每个案件,则每个案件可能均不能做到执行措施穷尽,均不能得以顺利执行,反之,通过对执行案件进行删选,把这部分司法资源有选择性地用在那些有望得到执行的案件上,则执行效率和执行质量都会得到显著提高。正是基于这种考虑,笔者认为,对于恢复执行条件,除上述范围、事由外,还有必要根据法院的人力、物力、财力等客观条件,进一步加以限制。这种限制,可以从三个层面进行掌握:

首先,要求申请人“举证”。我们在审查恢复执行申请时,不仅要求申请人提供相关生效法律文书等材料,还要求其提供被执行人的财产线索,并向其出具执行调查函,由其持函赴房产、土地等管理部门进一步调查核实被执行人财产状况。通过申请人“举证”,对恢复执行申请进行排摸。凡申请人不能按要求提供被执行人财产线索的,我们一般暂不予恢复执行,以便预防和减少无益的重复劳动(执行),避免法院有限的司法资源白白浪费。

再次,实行执行有限收案。如果一下子几百、上千案件都有恢复执行的条件,都予以恢复执行的话,恢复执行工作既干不了,也干不好。笔者认为,可根据法院从事恢复执行的人员数,以每人每月15件或收案20件的标准确定一个恢复执行收案总数,对需要恢复执行的案件根据其编号顺序进行排序,对序号在当月收案控制总数以内的案件,予以正式立案恢复执行,对序号超过当月收案总数的案件,向申请人明确告知其申请排序位次和预定立案执行时间。通过恢复执行有限收案,加强恢复执行收案调控,进一步促进恢复执行案件的收结案平衡,在此基础上,逐步加强管理,促进恢复执行案件的规范化建设。

U882673919

U882673919

乐农

乐农