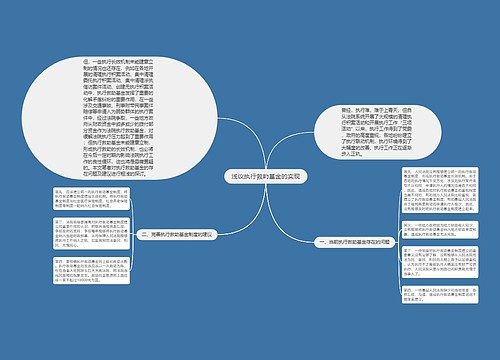

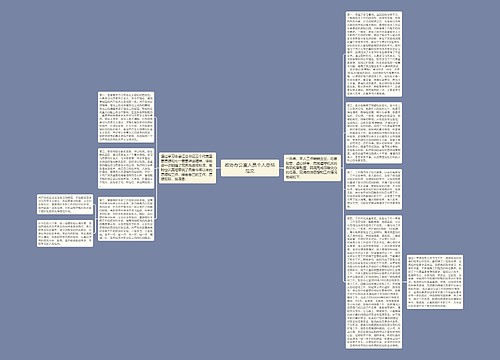

(一)法院的定位与作用在法理上和地方党政领导期望上有很大的差异在非诉执行中法院的定位是一个关键的问题,它关系到整个非诉执行从立案审查到执行终结整个过程的运行和结果。在地方党政领导方面,他们更多的希望法院扮演顾问和执行者的角色,而非法理上的根据法律和事实作出裁定并执行的主导者的角色。

(二)在现实中非诉执行后果的责任承担的法理分析在现实中法院扮演着顾问和出头露面执行者的角色,而非诉执行的真正主导者党委政府却处于幕后,调研数据显示,由政法委主导的非诉执行案件占了相当的比例,从笔者的经验看,所有的重大案件全部由政法委主导协调,这样的体制下,非诉执行的后果应如何承担,却是一个在法律上模糊的问题。

(三)在非诉执行中充分适用执行和解,调处公民权和行政权利益冲突的法理分析执行和解是执行中常用的执行结案方式,但在行政法学领域却一直对和解持否定态度,认为行政强制是国家机关对具体事务对相对人作出的强制措施,是以法律为依据、事实为准绳作出的决定,没有讨价还价的可能。

在社会管理创新模式下探讨非诉执行的出路,法院必须认清定位,强化社会公共事务管理的透明性、公众的可参与性,充分引导,化解矛盾,维护各方各类群体的合法权益与诉求。

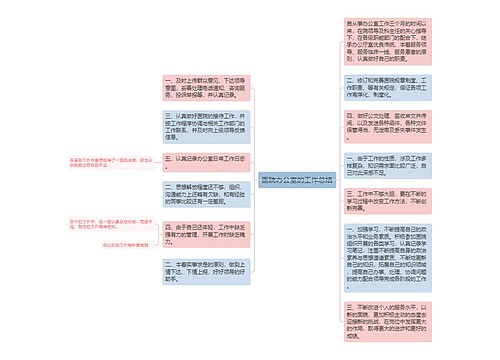

(一)依法严格审查、统一协调执行从法理和现实的双重考量,法院在非诉执行中,无法不受其他诸多外力的影响而难以成为独立审查与执行的绝对主导者的角色,但依法严格审查与执行、加强与党委、政府的沟通,争取理解与支持,是法院应当努力的方向。

1.依法严格审查。非诉执行制度设计的初衷,就是为了平衡公民权与行政权的冲突,如果法院仅成为执行者,不公正审查申请执行的行政行为是否符合法律规定,无益于利益的平衡与社会稳定的维护,反而易造成矛盾冲突的加剧和群体事件的出现。法院应加强与党政机关的沟通,对于不符合事实和法律的申请不准予执行,反过来也能促进行政机关依法行政能力。

2.依靠统一协调、社会联动,主导执行。非诉执行案件敏感案件较多,面对执行力量不足的现实状况,法院自身也应形成合力,建立健全法院执行统一管理、统一协调的体制,通过上级人民法院的统一指挥、部署、协调,强化执行力量,提高执行效率。

3.明确权责,以法律约束决策的随意性。要减少非诉执行决策时的随意性,就必须明确决策者的法律责任。在现今政法委主导协调、非诉执行后果分担模糊的模式下,作为执行者的法院往往被推到责任承担的前台,而却本应直接面对相对人行政机关却退居幕后,长此以往,不仅不利于行政机关管理方式的改进,也不利于法院非诉执行工作的良性循环。

(二)通过科学司法建议,积极参与社会管理司法建议是法院坚持能动司法,依法延伸审判职能的重要途径,也是法院深入推进社会管理创新工作,提升司法能力和司法公信力的重要手段。

(三)完善现行法律、法规和政策,响应公民的合理诉求现今的行政行为所依据各种实体法律渊源,包括法律、法规和政策等,多已难以适应今天高速发展的中国社会。物权日益成为群众生计所系,房屋补偿往往赶不上房屋升值的速度,且用益物权的收入往往不含在内,使房屋的征收势必令一部分依靠原有房屋维持生计的群众难以承受,不完善的社会保障体系也使计划生育政策也面临很多的质疑,这都令非诉执行的推进面临或左或右的困境,故适时修改相应法律、法规乃至政策,响应、回复群众的合理诉求,是非诉执行良性发展的必然方向。

(四)建立评估、论证机制,打造官民间沟通平台在执行阶段应建立起风险评估、执行方案论证机制,调研相对人的社会环境,利益症结,倾听其利益诉求,分析其合理部分及相关群众的看法意见,以此形成风险评估报告和执行方案,反馈予行政机关,成为两者之间的沟通平台,以给相对人营造出法院是一个开放的,能容忍不同观点,可以自由表达观点的地方,便于行政机关更好的了解相对人的心态和诉求,使双方向合意靠拢。

(五)关注舆情,加强对虚拟社会的引导互联网深入社会各个角落的今天,汹涌澎湃的舆情对社会管理提出了严峻的挑战,也让法院在非诉执行中面临着前所未有的压力。如何正确引导社会舆情,抢占社会舆论的主动权和话语权,不仅是推进司法公正的需要,也不断提高法院参与社会管理创新的能力和水平的必然要求。为此,在非诉执行中处于风口浪尖的法院,应积极转变观念,通过适当公开网上听证、增强案件透明度,加强案件的法理宣传与舆论声势的营造,与网警配合密切监测网民舆情等方式。

U882214155

U882214155

U782058360

U782058360