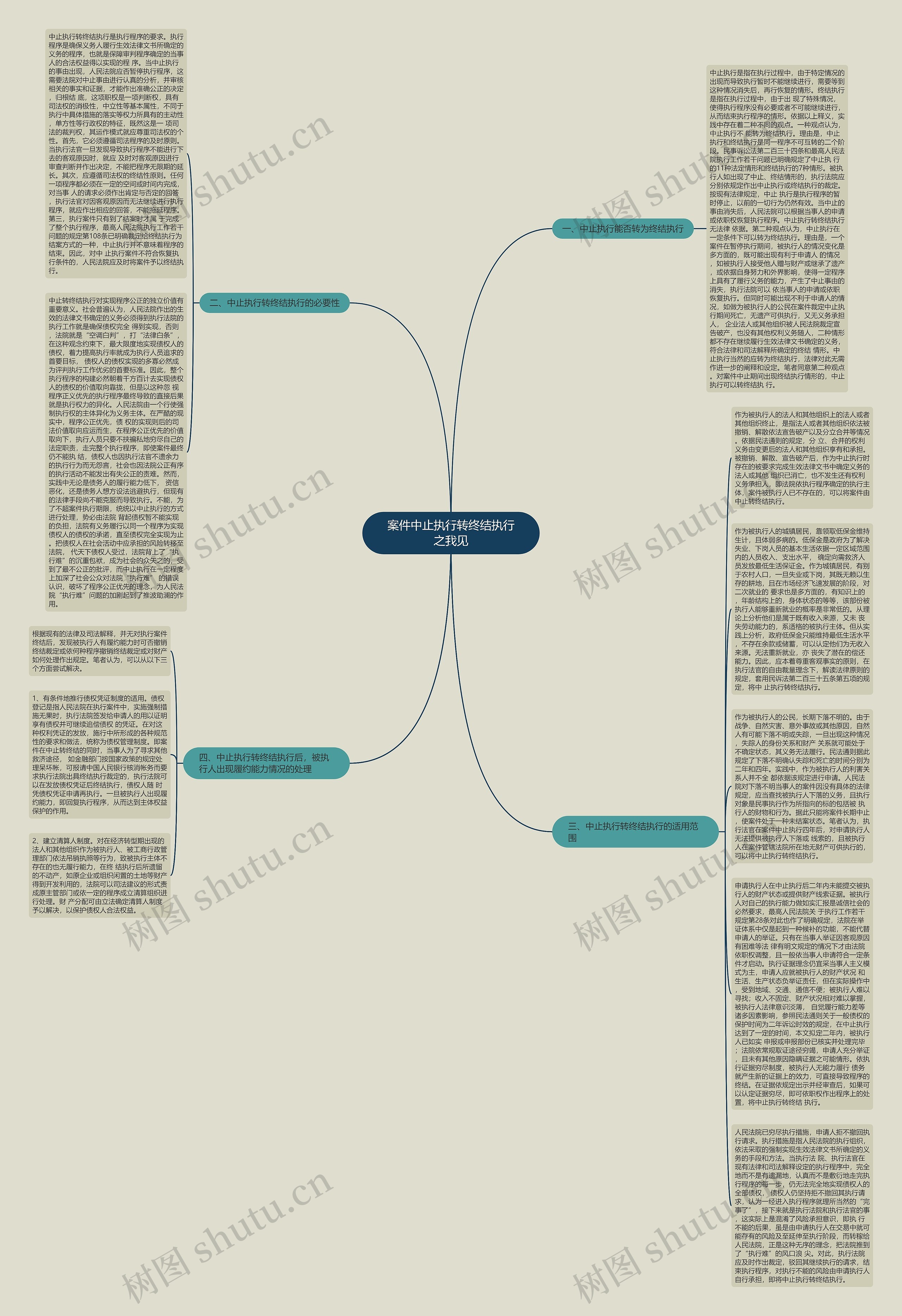

作为被执行人的法人和其他组织上的法人或者其他组织终止,是指法人或者其他组织依法被撤销、解散依法宣告破产以及分立合并等情况。依据民法通则的规定,分 立、合并的权利义务由变更后的法人和其他组织享有和承担。被撤销、解散、宣告破产后,作为中止执行时存在的被要求完成生效法律文书中确定义务的法人或其他 组织已消亡,也不发生还有权利义务承担人,即法院依执行程序确定的执行主体,案件被执行人已不存在的,可以将案件由中止转终结执行。

作为被执行人的城镇居民,靠领取低保金维持生计,且体弱多病的。低保金是政府为了解决失业、下岗人员的基本生活依据一定区域范围内的人员收入、支出水平, 确定向需救济人员发放最低生活保证金。作为城镇居民,有别于农村人口,一旦失业或下岗,其既无赖以生存的耕地,且在市场经济飞速发展的阶段,对二次就业的 要求也是多方面的,有知识上的,年龄结构上的,身体状态的等等,该部份被执行人能够重新就业的概率是非常低的。从理论上分析他们是属于既有收入来源,又未 丧失劳动能力的,系适格的被执行主体。但从实践上分析,政府低保金只能维持最低生活水平,不存在余款或储蓄,可以认定他们为无收入来源。无法重新就业,亦 丧失了潜在的偿还能力。因此,应本着尊重客观事实的原则,在执行法官的自由裁量理念下,解读法律原则的规定,套用民诉法第二百三十五条第五项的规定,将中 止执行转终结执行。

作为被执行人的公民,长期下落不明的。由于战争、自然灾害、意外事故或其他原因,自然人有可能下落不明或失踪,一旦出现这种情况,失踪人的身份关系和财产 关系就可能处于不确定状态,其义务无法履行。民法通则据此规定了下落不明确认失踪和死亡的时间分别为二年和四年。实践中,作为被执行人的利害关系人并不全 都依据该规定进行申请。人民法院对下落不明当事人的案件因没有具体的法律规定,应当查找被执行人下落的义务,且执行对象是民事执行作为所指向的标的包括被 执行人的财物和行为。据此只能将案件长期中止,使案件处于一种未结案状态。笔者认为,执行法官在案件中止执行四年后,对申请执行人无法提供被执行人下落或 线索的,且被执行人在案件管辖法院所在地无财产可供执行的,可以将中止执行转终结执行。

申请执行人在中止执行后二年内未能提交被执行人的财产状态或提供财产线索证据。被执行人对自己的执行能力做如实汇报是诚信社会的必然要求,最高人民法院关 于执行工作若干规定第28条对此也作了明确规定,法院在举证体系中仅是起到一种候补的功能,不能代替申请人的举证。只有在当事人举证因客观原因有困难等法 律有明文规定的情况下才由法院依职权调整,且一般依当事人申请符合一定条件才启动。执行证据理念仍宜采当事人主义模式为主,申请人应就被执行人的财产状况 和生活、生产状态负举证责任,但在实际操作中,受到地域、交通、通信不便;被执行人难以寻找;收入不固定、财产状况相对难以掌握,被执行人法律意识淡薄, 自觉履行能力差等诸多因素影响,参照民法通则关于一般债权的保护时间为二年诉讼时效的规定,在中止执行达到了一定的时间,本文拟定二年内,被执行人已如实 申报或申报部份已核实并处理完毕;法院依常规取证途径穷竭,申请人充分举证,且未有其他原因隐瞒证据之可能情形。依执行证据穷尽制度,被执行人无能力履行 债务就产生新的证据上的效力,可直接导致程序的终结。在证据依规定出示并经审查后,如果可以认定证据穷尽,即可依职权作出程序上的处置,将中止执行转终结 执行。

人民法院已穷尽执行措施,申请人拒不撤回执行请求。执行措施是指人民法院的执行组织,依法采取的强制实现生效法律文书所确定的义务的手段和方法。当执行法 院、执行法官在现有法律和司法解释设定的执行程序中,完全地而不是有遗漏地,认真而不是敷衍地走完执行程序的每一步,仍无法完全地实现债权人的全部债权, 债权人仍坚持拒不撤回其执行请求,认为一经进入执行程序就理所当然的“完事了”,接下来就是执行法院和执行法官的事,这实际上是混淆了风险承担意识,即执 行不能的后果,虽是由申请执行人在交易中就可能存有的风险及至延伸至执行阶段,而转稼给人民法院,正是这种无序的理念,把法院推到了“执行难”的风口浪 尖。对此,执行法院应及时作出裁定,驳回其继续执行的请求,结束执行程序,对执行不能的风险由申请执行人自行承担,即将中止执行转终结执行。