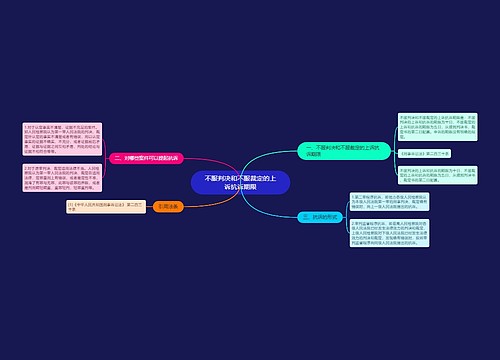

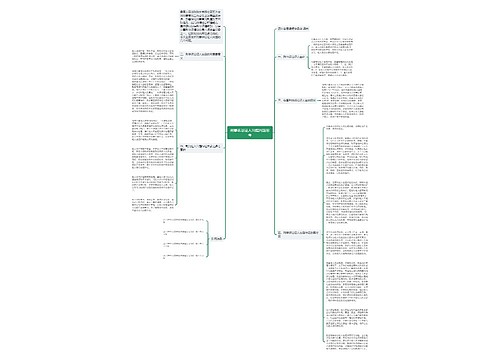

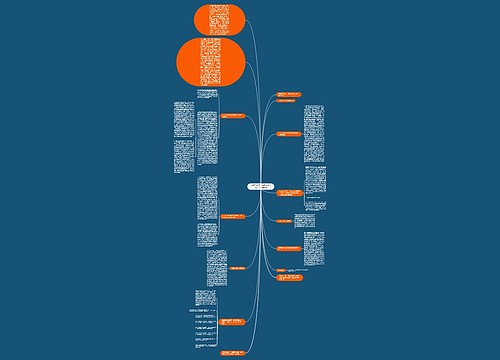

刑事诉讼见证人制度的缺陷及完善思维导图

深知

2023-03-10

刑事诉讼

见证人

刑法

刑事诉讼法

刑事诉讼知识

证人

一、见证人制度的基础性价值

树图思维导图提供《刑事诉讼见证人制度的缺陷及完善》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《刑事诉讼见证人制度的缺陷及完善》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b6be71414383764a7fc3a4c350f595d5

思维导图大纲

相关思维导图模版

刑事诉讼见证人制度的缺陷及完善思维导图模板大纲

国家在执行刑事法之惩治功能的同时,有责任确保犯罪嫌疑人、被告人的合法权益不致因接受公权的追诉而受到损害,因此就需要有一种在诉讼尚未开始就存在的公共规则,刑事诉讼程序就是为了平衡国家司法权力与公民个人权利之间冲突而设定的规则。刑事诉讼的理想目标在于通过程序正义确保实体正义的实现,同时实现诉讼效率的提高。西方有这样一句法律格言:“正义不仅应得到实现,而且应以看得见的方式加以实现。”此经典法谚蕴涵了深刻的程序正义价值。在监督和制约特定的国家控诉行为问题上,目前所有民 主法治国家的刑事诉讼立法中均设有见证人制度,体现了通过合理程序来监督、见证和制约国家公诉活动的民本主义价值趋向。学者专家普遍认为,程序的公开、透 明和当事人的充分参与是程序正义的当然要求,见证人制度的确立,在遵守非法证据排除规则的基础上,确保证据的合法性和证明力,无形中提升国家追诉犯罪活动 过程及结果的公信力和严肃性,兼具准确惩治犯罪和充分保障人权的双重价值。

我国是具有成文法传统的国家,此种刑事诉讼体制下,侦查阶段是查明案件事实真相的关键环节,出于追求实体真实的目的,侦查行为过程中当事人及其他公民参与程度最低,设立见证人制度,是对侦查阶段当事人参与权不足的一种机制性平衡。

二、中外法律对见证人的界定及适格性规定

关于刑事诉讼中的见证人基本界定问题,很多国家的刑事诉讼法律规范中均有明确表述,认为见证人是必不可少的诉讼参加者。如《意大利刑事诉讼法典》第120条将其规定为“诉讼行为的证人”,即是对见证人以及实施扣押后为扣押物品所指定的保管人等人员的总称,实际上是根据见证人在刑事诉讼活动中的作用而将见证人界定为一种特殊的证人。[1]2001 年12月颁布的《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》对见证人的规定最为详尽,值得我国借鉴。该法第60条规定:“见证人是与刑事案件的结局无利害关系并被调查人 员、侦查员或检察长邀请来证明进行侦查行为的事实以及侦查行为的内容、过程和结果的人员。”日本、美国、法国等国家的刑事诉讼法律规范中也对见证人有比较 清晰的界定,认为见证人在刑事诉讼中的出现限于某些侦查行为的实施过程。我国刑事诉讼法规定了见证人制度,其中涉及到留置送达中的见证人,但是对见证的概 念和资格未作界定。理论界一般认为,我国刑事诉讼中的见证人是指接受公安机关、人民检察院或者人民法院的邀请,在特定的诉讼活动中到场观察、监督、证明诉 讼行为过程和结果的人员。

鉴于见证人系受邀请参加诉讼的人员,具有可选择性的特点,法律对选择的标准和限制条件应作出规范,这就是见证人的资格问题。目前很多国家刑事诉讼法律对见证人资格作出排除性规定,较为详尽的是前述《俄罗斯刑事诉讼法典》,其中第60 条规定:“下列人员不得作为见证人:1、未成年人;2、刑事诉讼的参加人、他们的亲属和近亲属;3、行政机关中依照联邦法律享有进行侦缉活动和(或)审前 调查权限的工作人员。”我国现行《刑事诉讼法》对见证人资格没有具体限定,在《人民检察院刑事诉讼规则》第167条规定,现场勘验中的见证人应当“与案件 无关”,此种规定显得粗疏,应当细化。《公安部刑事案件现场勘查规则》(1979年4月修订)规定:“现场勘察必须邀请两名与案件无关、为人公正的公民作见证人,公安司法人员不能充当见证人”。但是此规定仅属于部门内部规范,法律效力欠缺,而且只涉及现场勘查,范围不够全面。

在 见证人参与诉讼活动范围的问题上,目前大多数国家的法律规定,见证活动一般出现在勘验、检查、搜查、扣押等诉讼行为阶段,主要集中于侦查阶段,立案、审查 起诉、审判以及执行阶段一般少有见证活动,而且见证活动局限于刑事诉讼法律规范确定的特定诉讼活动之中,主要针对专门机关实施的诉讼行为。在我国,刑事诉 讼法规定的见证行为除了上述特定诉讼行为之外,留置送达也适用见证人制度。

三、中外法律关于见证人权利义务规定之比较

法国、意大利、日本、美国及俄罗斯等国家的刑事诉讼法律中,均具有明确的见证人权利和义务的规定。在权利方面的规定主要有:1、 见证人有权要求办案人员出示相关证件或者相关文件;2、见证人有阅读及修正笔录并在笔录上签字的权利,认为笔录内容与自己所见所闻不一致时,有拒绝签字的 权利;3、见证人对于办案人员进行的特定诉讼活动有监督的权利;4、见证人对因参与刑事诉讼活动而引起的经济损失,有权要求国家给予适当补偿。在义务方面 规定主要是:见证人有保密的义务和出庭作证的义务。[2]我国法律对见证人的权利义务目前尚无规范性规定,不利于鼓励公民通过参与刑事诉讼活动配合司法机关查明案件事实真相,应予完善。

四、我国有关见证人制度的规范性冲突

(一)见证人制度在勘验检查方面存在的主要问题:

1、刑诉法第106条规定:“ 勘验、检查的情况应当写成笔录,由参加勘验、检查的人和见证人签名或者盖章”。但是没有规定见证人在场的必须性,对见证人的最低人数、见证资格也没有规定。

2、《人民检察院刑事诉讼规则》第167条规定:勘验时应有2名与案件无关的见证人在场,勘验笔录应由参加勘验的人和见证人签名或盖章。对见证的必须性和见证人的人数作了限定,对资格问题仅规定了“与案件无关”这一条件。但是,此处仅是检察机关办理贪污贿赂等自侦案件的程序性规定。

3、《公安机关办理刑事案件程序规定》没有规定勘验过程是否应当有见证人参与,对参与程序也没有任何规范,对笔录签字也未作规定。

4、公安部《公安机关刑事案件现场勘查规则》虽然于1979年修订,时间悠久,但其规定既全面又显得规范,第4条第3项规定:现场勘察必须邀请两名与案件无关、为人公正的公民作见证人,公安司法人员不能充当见证人”。第8条第2项规定:“现场勘查笔录应详细记载:……见证人的姓名、职业和住址;现场指挥人员、勘查人员、笔录制作人员以及见证人签名;……”。该规定比较详细,但涉及范围仅限于现场勘验。

(二)见证人制度在搜查方面存在的主要问题:

1、刑诉法112 条规定:“在搜查的时候,应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场”。第113条规定:“搜查的情况应当写成笔录,由侦查人员和被搜查人或者 他的家属,邻居或者其他见证人签名或者盖章”。搜查参加人中,仅规定“或者其他见证人”在场;在签字程序中仅规定“或者其他见证人签名或者盖章”,按照一 般文义解释必然理解为:在搜查时如有被搜查人在场,或者他的家属在场,或者其邻居在场,或者见证人在场四者具其一即属于程序合法有效,签字确认笔录也只需 一方即可。概而言之:不用见证人可以搜查并制作笔录。很显然,这与立法在搜查中设立见证人制度的初衷是不符的:既然不用该制度也不属于程序违法,为何设 置?

2、《人民检察院刑事诉讼规则》第180条规定:“搜查时,应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场……”;第184条规定:“搜查情况应当制作笔录,由检察人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。”。该规定只涉及检察机关办理自侦案件的程序,但是其中的“或者”性表述也显得见证人的可有可无,比较模糊。

3、《公安机关办理刑事案件程序规定》第208条规定:“进行搜查时,应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场”。第209条规定:“搜查的情况应当制作《搜查笔录》,由侦查人员、被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章”。其中也是“或者”性表述。

(三)见证人制度在扣押方面存在的主要问题:

刑诉法第115条、《人民检察院刑事诉讼规则》第190条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第213条均明确了“对于扣押的物品和文件,应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚,当场开列清单一式二份, 由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章”的制度,规定了见证人到场监督和签字确认笔录的必须性,但是仍然存在对见证人的人数和资格都未作规范方面的缺陷。

(四)见证人制度在辨认方面存在的主要问题:

刑诉法没有规定辨认制度,《人民检察院刑事诉讼规则》第214条规定:“辨认的情况,应当制作笔录,由参加辨认的有关人员签名或者盖章”。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第251条规定:“辨认经过和结果,应当制作《辨认笔录》,由侦查人员签名,辨认人、见证人签字或者盖章”。

上述规定没有明确强调见证人到场监督辨认的必须性,对见证人的人数和资格也未作规范。

五、目前我国刑事诉讼见证人制度的运行现状

(一)法律规定的特定诉讼行为中,不选择见证人。公安、司法机关在勘查现场或者执行扣押、搜查等任务时,根本就没有依法聘请见证人。有时为了做表面文章,仅在执行任务的同时打听到两名围观群众的姓名及其基本情况,在行为结束后单方将见证人的名字填入笔录或用电脑打印在笔录尾部。

(二)见证人的人数不符合规定。虽然相关刑事诉讼法规对特定诉讼行为规定了见证人制度,但在见证人的人数问题上,《公安机关刑事案件现场勘查规则》和《人民检察院刑事诉讼规则》中有明确要求,但是仅仅局限于一种诉讼行为或者检察机关办理自侦案件程序中,不具有全面性和广泛代表性。由于其他见证人规范没有限定人数,实践中各地的操作情况不一,只有一个见证人的诉讼证据也很常见。

(三)选择前对见证人的资格未审查,随意性大,没有基本情况笔录或记载不完整。《公安机关刑事案件现场勘查规则》中要求见证人须“与案件无关、为人公正”,《人民检察院刑事诉讼规则》中要求“与案件无关”, 由于该两个规范涉及面狭窄,而且缺乏配套的可操作性细则,导致司法实践中选择见证人随意性太大,对见证人是否具有见证能力和见证资格,是否需要回避等情况 没有认真审查,大多数侦查、司法机关不对见证人情况单独作基本情况笔录,只在一般询问或讯问笔录中简单注明,对见证人姓名、年龄、文化程度、精神健康状 况、住址、职业、联系方式等基本要素经常出现记载不完整的情况,导致证据的合法性受到广泛质疑甚至被排除证明力。

(四)对见证人的权利义务告知不明确,未实际保证见证人的充分观察、见证和监督权利。虽然聘请了见证人,却不告知其应有的权利和义务,不保证其履行见证人的职责。例如对现场勘验时发现、提取的痕迹物证不向见证人提示,不让见证人过目,甚至根本就不让见证人进入现场,有的在现场勘查尚未开始或正在进行中就让见证人在空白笔录尾部签名。

六、公检法各方对见证人制度的立场

(一)公安及其他侦查机关的苦衷。之 一,刑事诉讼法律规范不统一,无法全面一致地实际实施见证人制度。之二,几乎每个刑事案件都涉及见证人参与,在法律规定尚不够完善的条件下,严格依照最规 范标准审核证据,将导致多数案件的关键证据形式不合法,失去证明力,必将导致以维护人权为借口而放纵大量刑事犯罪。之三,配套制度没有跟进,见证人无法及 时获得。在很多侦查时空条件和紧急态势下,没有也无法及时获得见证人,但是侦查及相关特定诉讼行为必须立刻实施[3], 这种关键证据虽然具有单方性,但是具有紧急获得性,而且不可逆向重现,若严格依照法律关于见证人制度予以排除,则很多刑事案件最终无法侦破。之四,侦查过 程中实施特定诉讼行为时,费尽周折努力寻找到符合条件的见证人,但是由于缺乏必要的保障制度,一般公民均出于害怕报复、遭受经济损失无补偿、出庭作证麻烦 等原因拒绝见证,不是侦查机关一方能够解决的矛盾,属于社会问题,责任应当由社会分担,不能简单归责于侦查部门。之五,见证制度下的证据往往与其他环节获 得的证据在同一案件中同时存在,能够互相印证和证明,希望裁决机关充分尊重和信任侦查机关的劳动,综合审查判断证据,不要僵化坚持证据“三性原则”和非法 证据排除规则,一律予以否决证明力。

(二)检察机关基于公诉权和法律监督职能对见证人制度的审视。之 一,检察机关是国家公诉机关,也是宪法规定的法律监督机关,在代表国家履行控诉刑事犯罪职责的同时,肩负着监督国家法律正确贯彻实施的责任,如果法律规定 的特定诉讼行为涉及见证人制度,有关机关就应当严格遵守,不应无辜变通或者违反。之二,审查证据必须遵守客观性、关联性和合法性的原则,否则不具有证明 力。从现实角度而言,提起公诉的案件达到事实清楚,证据确实充分的诉讼证明标准,有利于防止公诉证据被依法排除,降低诉讼风险,保证国家公诉的严肃性和司 法权威。之三,非法证据排除规则是国际通行规则,我国刑事诉讼法虽然没有在名称上具体规定该原则,但是整个刑事诉讼法律规范体系中处处彰显出其精神内核, 属于约定俗成的证据审查原则,司法人员有权在实践中依据公共标准予以自由裁断。之四,刑法和刑事诉讼法不但具有惩治刑事犯罪保障社会秩序的统治功能,同时 也具有保护人权的社会职能,二者相辅相成,不能偏废。为惩治犯罪而放松或者降低证据审查标准是不可取的,不利于刑事法价值目标的实现。

(三)法院的中立与最后裁决态度。法 院法官普遍表示:之一,刑事诉讼法虽然具有自身的程序性价值,但是其具有保障刑法实施的程序性价值也不可否认;之二,法院审判及最后裁决必须根据控诉和辩 护双方提供的证据确定,法院居以裁判的证明标准是事实清楚、证据确实充分。之三,如果法定的诉讼行为在贯彻见证人制度时有重大遗漏,不符合证据的形式条件 时,法院只能依照非法证据排除规则予以排除;之四,排除形式不符合条件的见证行为下的证据之后果,虽然有放纵刑事犯罪的可能,但是司法裁判必须首先保障程 序的公正与透明,即让正义看得见。

七、见证人制度的立法完善及现实对策

(一)立法完善初步设想。如 前所述,我国刑事诉讼法律规范在见证人制度方面存在诸多不足之处,既对司法机关依法规范侦查行为、统一证据标准造成混乱,也对我国全面履行国际条约规定的 人权保障义务形成制度障碍,不利于国内法治秩序的完善,也有损于国家的国际形象。有鉴于此,国家刑事诉讼法律规范关于见证人制度的规定应当坚持程序法定原 则,统一见证程序标准,为国家控诉刑事犯罪奠定规范的证据基础。初步建议:

1、在刑事诉讼法中专门设立“见证人”一节,明确规定见证人制度;如:第一条国家在特定刑事诉讼行为中实行见证人制度。

2、 刑事诉讼法中明确规定见证人制度的原则、见证范围、见证人的诉讼地位、见证人的资格、见证人的权利、义务、选择和邀请见证人的程序性规则、回避规定、检察 监督问题等。如:第二条见证人制度遵循程序法定原则和统一标准原则。第三条 见证人制度适用于勘验、检查,搜查,扣押,辨认以及留置送达等特定刑事诉讼行为,其他法律规定适用见证人制度的,执行标准依照本法确定。第四条见证人属于 刑事诉讼参与人,具有诉讼参与人的权利和义务。第五条 见证人应当具有行为能力、为人公正、与案件无利害关系;见证人不能由侦查、司法机关工作人员担任;见证人应当二人以上。第六条见证人有权要求查看侦查、司 法人员的证件和执行特定职务的文件;有权全程见证、监督特定诉讼行为;有权向侦查、司法人员询问与特定诉讼行为有关的专业问题,有关人员应当如实回答和解 释;见证人有权查看见证全过程的记录,有权在笔录上签名;见证人有权就见证行为受到的经济损失获得国家补偿,严禁打击报复见证人。第七条见证人应当对见证 所见所闻保守秘密,应当在必要时就见证过程出庭作证。总之,见证人制度的规定应当全面而统一,避免矛盾。做到既有总括性规定,又有细则性规范,同时要兼顾 前瞻性和可操作性。

(二)立法颁布前的实然性探索。立 法具有稳定性和宏观性,不可能朝令夕改,也不可能事无巨细面面俱到。因此,在立法尚未修正前,有关侦查、司法机关应当在坚持程序正义的基础上展开务实合 作,对司法实践中见证人制度的现状和困境进行冷静思考和分析,在程序法定的框架下提出创新性的合作方案,联合制定规范性操作规则,弥补证据合法性缺陷。具 体而言,目前最高司法机关可会同侦查机关对见证人人数、资格、经济补偿等问题进行协商,出台暂行性程序规定,细化和规范见证人制度。

针对目前大多数公民拒绝见证和紧急状态下见证人难以获得的突出问题,为保障证据的合法性,侦查机关可以在检察机关的共同参与下,会同人大、政协、政府等部 门,初步建立高素质的职业见证人队伍。目前可借鉴法院人民陪审员和检察机关人民监督员的设立机制,商请人大、政协以及社会组织的配合,以村民委员会、居民 委员会为单位进行推荐和选拔,明确职业见证人的职责、权利、义务和经济补偿制度。

选 择职业见证人应从非侦查、司法机关中选拔,保证其具有完全行为能力、为人正派、具有一定的法律知识,有履行见证人职责的条件。选择之后,应当建立职业见证 人资料库供随机选择。另外,对职业见证人应进行正规培训,告知其相关的权利和义务,制定严格的纪律和制度,保证其遵守保密、认真见证和出庭作证等义务。实 施特定诉讼行为挑选见证人时必须告知其回避义务,确保与案件无利害关系。总之,在实践应对策略方面,见证人制度因力求全面性和可操作性,为完善立法和司法 施行奠定基础。

[1] 胡之芳,“论刑事诉讼中的见证人”,《人民检察》2004年第6期。

[2] 潘秋明,“论刑事诉讼中的见证人”,《武汉公安干部学院学报》,2004年第3期。

[3] 侦查机关列举的主要是夜间或其他紧急情况下的现场勘查、搜查等诉讼行为,无法获得见证人。

引用法条

[1]《人民检察院刑事诉讼规则》 第一条

[2]《人民检察院刑事诉讼规则》 第二条

[3]《人民检察院刑事诉讼规则》 第三条

[4]《人民检察院刑事诉讼规则》 第四条

[5]《人民检察院刑事诉讼规则》 第五条

[6]《人民检察院刑事诉讼规则》 第六条

[7]《人民检察院刑事诉讼规则》 第七条

[8]《人民检察院刑事诉讼规则》 第一百六十七条

[9]《人民检察院刑事诉讼规则》 第一百八十条

[10]《人民检察院刑事诉讼规则》 第一百八十四条

[11]《人民检察院刑事诉讼规则》 第一百九十条

[12]《人民检察院刑事诉讼规则》 第两百一十四条

[13]《公安部刑事案件现场勘查规则》 第一百零六条

[14]《公安机关办理刑事案件程序规定》 第两百零八条

[15]《公安机关办理刑事案件程序规定》 第两百零九条

[16]《公安机关办理刑事案件程序规定》 第两百一十三条

[17]《公安机关办理刑事案件程序规定》 第两百五十一条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心