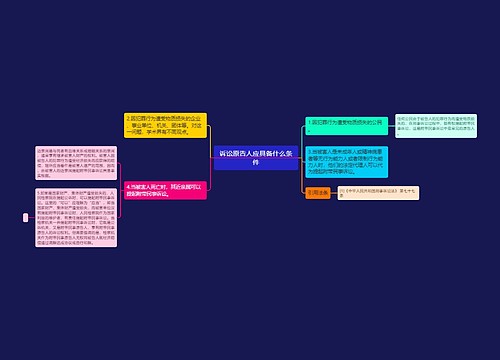

其一,就法律依据来看,《最高人民法院关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》(法释[1998]23号)第一百条之规定“人民法院审判附带民事诉讼案件,除适用刑法、刑事诉讼法外,还应当适用民法通则、民事诉讼法有关规定。”规定了刑事附带民事诉讼应当适用民法通则、民事诉讼法有关规定,也就明确了法院在审理刑事附带民事案件时应当按照我国有关民事法律的规定予以执行。

其二,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释[2003]20号)第十七条第三款之规定“受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。”及第十八条第一款之规定“受害人或者死者近 亲属遭受精神损害,赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的,适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。”明确将死亡赔偿金与精神抚慰金区分开来,且将死亡赔偿金采取了收入丧失说,可见该司法解释也已经将死亡赔偿金视为了物质损失而非精神损失。根据新法优于旧法 的原则,《人损解释》第十条就已经将《精神损害解释》第九条予以废止。

其三,我国其他相关法律也明确将死亡赔偿金认定为物质损失而非精神损害赔偿。《消费者权益保护法》第四十二条之规定“经营者提供商品或者服务,造成消费者或者其他受害人死亡的,应当支付丧葬费、死亡赔偿金。”;《产品质量法》第四十四条:“造成受害人死亡的,并应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者生前扶养的人所必需的生活费等费用。”《国家赔偿法》第二十七条第(三)项中也规定“造成死亡的,应当支付死亡赔偿金、丧葬费,总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。”由此可见,其他法 律并未将死亡赔偿金视为精神损失。根据位阶原则,以上法律都应当优于《精神损害赔偿解释》中死亡赔偿金属于精神抚慰金的规定。死亡赔偿金不应当属于精神损害赔偿。

其四,根据新的《侵犯责任法》第十六条之规定:“造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。”和第二十二条之规定“侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。”可见,死亡赔偿金也被新法律确认为了物质损失而非精神损失。

其五,就司法实践来看,也有部分省高级人民法院将死亡赔偿金列为了刑事附带民事赔偿范围之中。例如江苏省高级人民法院《关于审理附带民事诉讼案件若干问题的意见》第二十五条之规定“医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、丧葬费、死亡赔偿金实际的数额,按照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定的计算标准确定。”将死亡赔偿金列为了刑事附带民事赔偿的范围。贵州该院发布的《关于在交通肇事刑事附带民事 诉讼案件中调整赔偿范围的通知》要求“适用《中华人民共和国侵权责任法》第十六条和第二十二条调解或裁判。”由此可见,其他地方法院不但未将死亡赔偿金排 除于刑事附带民事的赔偿,反而将死亡赔偿金明确列入了刑事附带民事的赔偿范围。

由以上几点可知,将死亡赔偿金认定为并非物质损失的法律依据明显不足。被害人死亡,刑事附带民事原告人要求被告人支付死亡赔偿金,但法院判决不予支持,是这样表述的“死亡赔偿金,亦不予支持”。原告上诉后,二审法院的态度还是不支持。

从死亡赔偿金的性质来看,属于财产性损失,现在在司法界应该是没有争议的,既然已经将死亡赔偿金和精神抚慰金区分开,就应当依法支持原告人要求死亡赔偿金的诉讼请求,但法院坚决不予支持,而且在判决中未注明不予支持的理由和法律依据,实在很令人费解。有人说被告人已经被限制人身自由,根本没有履行能力,判决赔偿的数额再高,也是一纸空文,但我认为是否应当赔偿和是否能够履行是两个问题,如果判决赔偿的数额要考虑到被告的履行能力,这是非常可怕的。

一方面,刑事案件在侦查、审查起诉阶段很少会查封与刑事案件无关的被告人的个人财产,被告人为逃避民事赔偿责任,会在充足的时间内最大限度转移财产;另一方面,不支持死亡赔偿金,容易让人们误解为“命不值钱”,不能起到震慑犯罪的目的。另一个角度讲,被告人是否有履行能力,应当是执行阶段判断的问题,现在没有履行能力,不意味着将来也没有,应当给付,就应当判决支持,不应当给付,就应当说明不支持的法律依据,否则,无法实现公平,也难说服受害方,导致很多案件多年不能结案。

U582679646

U582679646

U882673919

U882673919