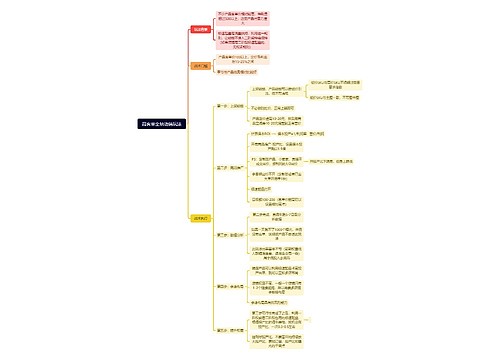

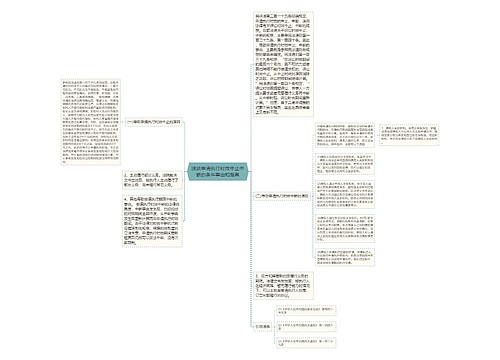

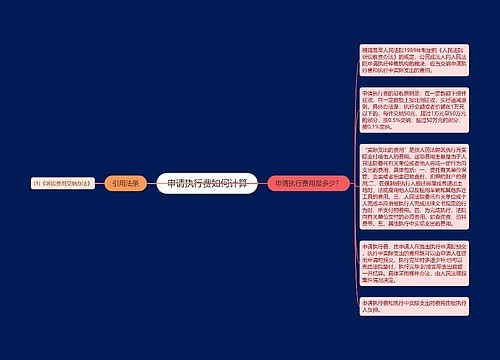

浅析仲裁裁决申请执行的主体思维导图

旧人不归

2023-03-10

核心内容:仲裁机构做出的裁决,谁具有申请执行的主体资格呢?法律对此是怎样规定的呢?下面由树图网刑法小编为您介绍,希望对您有所帮助。

树图思维导图提供《浅析仲裁裁决申请执行的主体》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《浅析仲裁裁决申请执行的主体》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:14da915c3c8f800c96f5856c670f1581

思维导图大纲

相关思维导图模版

《党旗引领,逐梦前行》——新党员发展流程思维导图

U681254942

U681254942树图思维导图提供《《党旗引领,逐梦前行》——新党员发展流程》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《党旗引领,逐梦前行》——新党员发展流程》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fd1d42ed0c303989395cacc790f88223

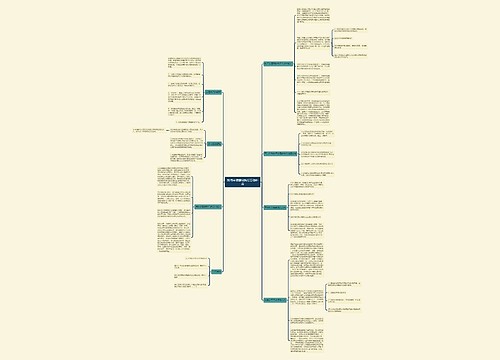

高客单全站动销玩法思维导图

U179682137

U179682137树图思维导图提供《高客单全站动销玩法》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《高客单全站动销玩法》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8535ec337836b7dd747f7c77a6444953