具体到我国商事仲裁领域,案例的来源具有特殊性。由于仲裁案件占整个民商事案件的比例较小,《公报》自1995年以来公布的仲裁案例并不多。根据最高人民法院的系列文件确立的“报告制度”,下级法院在认定涉外仲裁协议无效、撤销或不予执行涉外仲裁裁决以及拒绝承认与执行外国仲裁裁决前,必须将审查意见逐层报至最高人民法院批准。最高人民法院就以上案件的请示作出的复函,被定期刊载于《涉外商事海事审判指导》。

我国的商事仲裁案例虽然数目不多,且偏于涉外,但其表明的典型意义和一定的指导作用,在研究我国仲裁理论与实践的几个重要而又有争议的问题上,不容忽视。

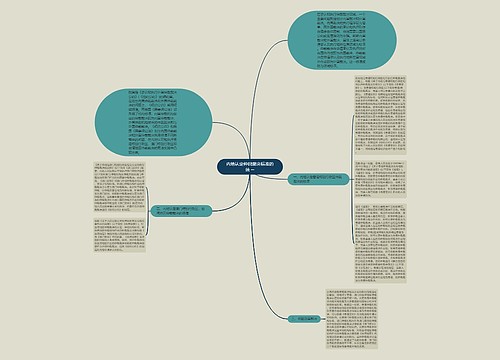

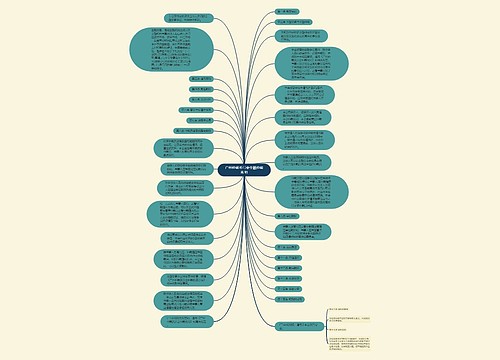

一是侵权争议的可仲裁性、仲裁协议的独立性、仲裁第三人。在江苏省物资集团轻工纺织总公司诉裕亿集团有限公司、太子发展有限公司侵权赔偿纠纷上诉案(《公报》1998年第3期)中,最高人民法院认为,仲裁机构有权受理侵权纠纷,主张侵权之诉不受仲裁条款约束的观点与仲裁法相悖;合同中的仲裁条款,不因当事人在履行合同过程中实施侵权行为而无效;在仲裁庭不能追究第三人责任的情况下,利害关系人可以第三人为被告另行提起诉讼,当事人的合法权益仍然可以得到维护。依此案例,最高人民法院肯定了侵权争议的可仲裁性和仲裁协议独立性原则,并对仲裁第三人予以否认。

二是仲裁条款自动转让、仲裁协议效力的拓展。在中国有色金属进出口河南公司与辽宁渤海有色金属进出口有限公司债权转让协议纠纷上诉案([2000]经终字第48号)中,最高人民法院认为,当事人接受债权转让协议,意味着接受该债权所产生的原合同中的仲裁条款,受让人与债务人之间的权利义务争议应通过仲裁解决。最高人民法院关于仲裁条款自动转让的观点,在2006年《解释》第9条再一次得到明确规定。但我国法院并不是对所有仲裁协议效力拓展的情形都予以认可,对提单仲裁条款拓展的否认便是一例。

三是涉外仲裁裁决的国籍认定及执行、区际仲裁裁决的执行。我国仲裁法没有明确规定仲裁裁决的国籍标准,如国外仲裁机构在中国内地、香港作出裁决的认定及执行问题。最高人民法院在不予执行国际商会仲裁院10334/AMW/BWD/TE最终裁决一案的复函([2004]民四他字第6号)中,将国际商会仲裁院在香港作出的裁决,根据国际商会仲裁院总部的所在地认定为法国裁决,适用《纽约公约》予以承认与执行。此判例一出,受到了来自学界的质疑,因其采用的仲裁机构所在地标准有悖于国际商事仲裁的一般立法与实践。值得庆幸的是,最高人民法院在其发布的《关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知》(法[2009]415号)中修正了以上观点,并针对此类案件给出明确指导,国外仲裁机构在香港作出的裁决,人民法院应当按照《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》进行审查并决定执行。最高人民法院对此判例的修正,表明了我国法院采纳仲裁地标准认定涉外仲裁裁决国籍的动向。

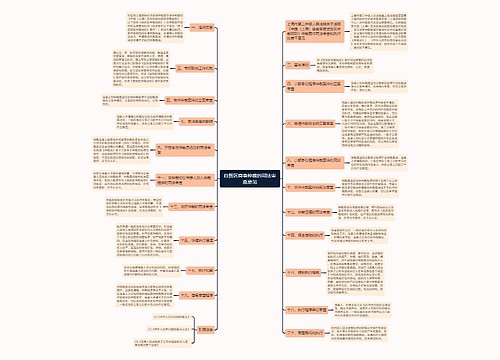

通过以上实践考察可知,最高人民法院针对涉及仲裁的重大、疑难案件作出的案例,对提高我国法院支持和监督仲裁水平的作用,值得肯定。同时也应看到,我国商事仲裁“判例”在形成和运用过程中,还存在一些问题,需要关注并改善。

其一,应坚持以支持仲裁的理念为价值取向,并注重与国际主流的仲裁实践保持一致。实践中,一些有关涉外仲裁协议效力认定的案例,并没有彻底地贯彻支持仲裁的政策。又如,上文相关案例对仲裁裁决国籍标准把握的偏差,与国际通行的实践相左。因而,考虑到可能带来的重大影响,指导性的“案例”在作出前,应当经过细致的比较研究和讨论,以保证质量的优良。

其二,应当注重仲裁司法监督案件的裁判方法,加强商事仲裁“判例”的说理和论证。可以说,裁判作出的过程,就是法官运用法律解释、漏洞填补和价值补充等裁判方法进行说理的过程。而涉外仲裁案件,由于涉及识别、外国法的查明等冲突法问题,对法官的裁判技术要求更高。商事仲裁案例对实践的指导价值,不在于裁判的结果,而在于运用裁判方法进行法律推理和论证的过程。因而,提升我国法官的裁判技术和方法,乃是促进商事仲裁“判例法”发展的源头活水。

其三,应当辩证地看待商事仲裁案例的指导作用,及时淘汰不合理的先例。就下级法院的审判而言,指导性案例虽然对同类案件具有指导性,但不能作为直接的裁判依据。因为,这种比喻意义上的“判例法”在我国与司法解释有着一定的界限。这就赋予了法官在审理同类案件时,甄别事实和法律适用条件的变化,淘汰过时和不良案例的能动性。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646