仲裁协议效力的确认思维导图

蓝胖子

2023-03-09

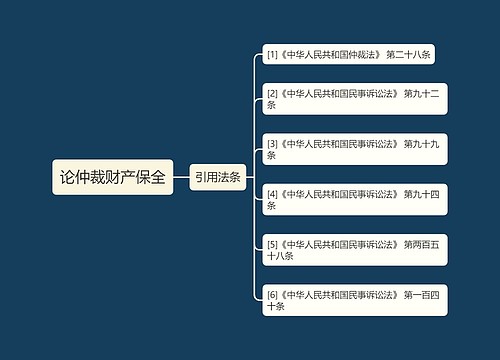

所谓仲裁协议,是指双方当事人之间达成的将他们之间已经发生或将来可能发生的实体权利义务争议,提交仲裁机构仲裁解决的书面意思表示,是授予仲裁机构对争议案件的管辖权,并排除法院司法管辖权的法律依据。 那么,仲裁委员会取的对案件的管辖权之前提便是双方当事人签订的合法有效的选定该仲裁委员会进行仲裁的仲裁协议,仲裁协议的合法有效亦是整个仲裁程序得以存在的基础。故,仲裁协议效力的确认便是产生和巩固该基础至关重要的环节。

树图思维导图提供《仲裁协议效力的确认》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《仲裁协议效力的确认》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b62da54cfd8715ed810e71659006cee1

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a