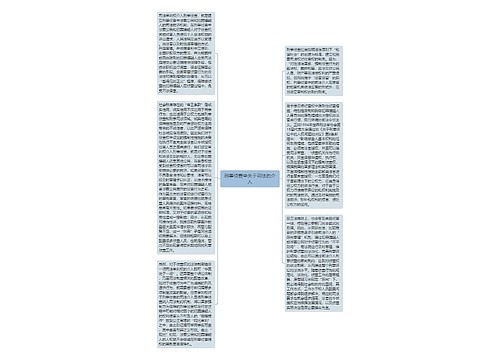

无论是从各国的司法实践,还是从我国的具体国情来看,在侦查过程中发生侦查人员、侦查行为的错误情况在所难免。

《刑事诉讼法》宽泛地授予包括各类侦查机关各项刑事侦查权力,但却未对作为侦查对象的犯罪嫌疑人在遭受错误侦查和违法侦查时,所应享有的有效抗辩权。犯罪嫌疑人在遭受刑事侦查中的不法对待,无论是错误立案、错误关押还是刑讯逼供等由侦查机关实施到具体犯罪嫌疑人身上,犯罪嫌疑人都无法行驶有效及时的权利救济,如要求独立的第三方——人民法院给与公平裁判的诉讼权。

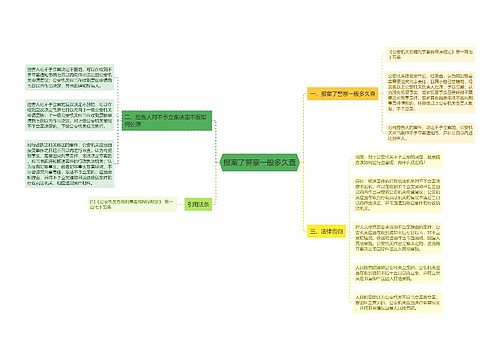

为何轻者能够允许相对人提起诉讼由法院审查,而重者反而不许相对人提起诉讼?法院又为何对于轻者的诉讼依法受理,而对于重者的诉讼不予受理?仅仅靠生硬的“司法界定”是无法自圆其说的。因此,把刑事侦查行为界定为司法行为的做法是不科学的,就侦查行为来讲,显著的特点是依靠行政化体系运行,且不具备终极性等司法行为特征。按照国际上普遍的做法,均将侦查权定位为行政权。凡是较为严重地限制或剥夺公民权利的行为,无论是行政管理行为还是刑事侦查行为导致的,均应允许相对人提请法院对其行为的合法性进行司法审查。这种法院审查的司法介入刑事侦查的机制德缺失直接导致侦查机关、侦查行为的错误无法及时得到公正及时的审理。

2、侦查行为的合法适度的比例性原则无法保障,侦查权运行的“要立案,必抓人;一抓人,必羁押;有羁押,要定罪”的现实逻辑难以打破。我国现行法律中对于侦查机关采取强制性侦查行为未规定应采用对公民人身权利、财产权利损害最小的措施手段。立法中对于强制性侦查行为特别是直接限制和剥夺犯罪嫌疑人人身自由的强制措施规定的很宽泛。使得侦查人员在适用强制措施时非常随意,往往罔顾对不同的犯罪嫌疑人要考虑所涉嫌的罪行和具体的个人及社会背景情况依照比例性原则的适合性、必要性和相称性来科学考虑对犯罪嫌疑人造成最小损害的强制措施,而是在宽泛的法律规定授权中,选择简单粗暴的拘留、逮捕等强制措施,而较少采取取保候审、监视居住等对于犯罪嫌疑人可以适用的强制措施。

侦查机关缺乏采取对犯罪嫌疑人损害最小的强制措施的理性机制,浅层表现为缺乏简单粗暴强制措施的理性退出环境条件,深层次原因就是缺乏中立的第三方——司法审查侦查行为的采取对于侦查对象的比例性。因而司法实践中就形成了“要立案,必抓人;一抓人,必羁押”的侦查怪圈。因为要立案,就意味着有需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人,必须要“抓获归案”以查明涉嫌的犯罪事实。而查明犯罪事实一般都需要一定的时间过程,在此过程中,犯罪嫌疑人是否“企图自杀、逃跑或者在逃的”?有没有“毁灭、伪造证据或者串供可能的?是不是“有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的”?如果不刑事拘留进看守所,谁能够保证这些情况存在?况且如果发生了这些情况,逃跑了,要通缉追逃,还是要侦查机关自己承担,侦查人员自己办理。这在警力紧张、经费困难的公安队伍中受到抵制实属正常。何况,不能及时结案,考核评比就会受影响,即便法律规定可以采取取保候审等较轻的强制措施,侦查人员也不愿冒险。否则,在当今的社会环境中,会就得将可以拘留的犯罪嫌疑人变更适用取保候审,是不是犯罪嫌疑人很有背景,或是侦查人员收了好处,在办“金钱案“抑或”人情案”。

同理,在拘留之后需要批准逮捕的过程中,审查批捕的检察官也面临同样的问题,因为无论什么原因,逮捕是“对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危害性,而有逮捕必要的,应即依法逮捕。”(《刑事诉讼法》第61条第1款)根据我国刑法,具体罪名适用的刑罚很宽泛,只要有证据证明有犯罪事实,都可能判处徒刑以上刑罚!若果检察官审查发现采取采取取保候审、监视居住等方法也可以,一念之下就不予批捕。那你能绝对保证犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危害性,万一出事,责任谁担?况且,你检察院不批捕,到时候提起公诉,被告人跑了,不能出庭受审,法院不会缺席判决,这个责任也是会落到检察院头上,也会产生“权力背景案”、“人情案”、“金钱案”的疑问。因此,我国实际国情是从侦查到起诉的审前羁押率达90%,如2009年“全年共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人941091人,提起公诉1134380人,导致我国看守所,特别是大中城市的看守所也随着经济的高速增长,人满为患,如某特区一市区看守所设计800人,实际关押将近3000人,规划新的看守所久拖不决,不得不由党委政法委出面协调“快速审理机制”。

至于“有羁押,要定罪”,是从侦查权本身的要求出发,有了犯罪嫌疑就要立案,将犯罪嫌疑人抓获归案。采取无论是拘留、逮捕的羁押措施,而强制措施一实施到犯罪嫌疑人、被告人以后,如果不定罪,往往涉及司法实践中对于侦查机构和侦查人员的业务考核结果,甚至引发国家赔偿之后对于侦查人员和审查批捕的检察人员德责任追究问题,因此越是疑难案件,羁押时间越容易拖久。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646