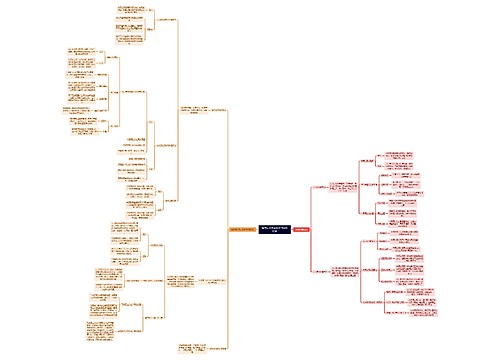

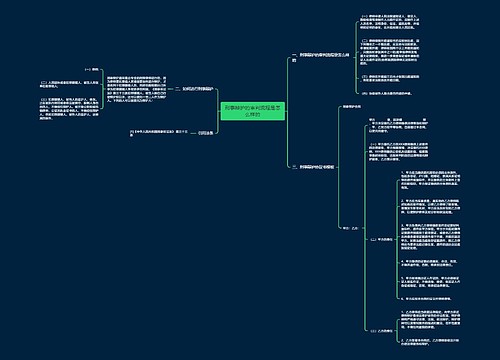

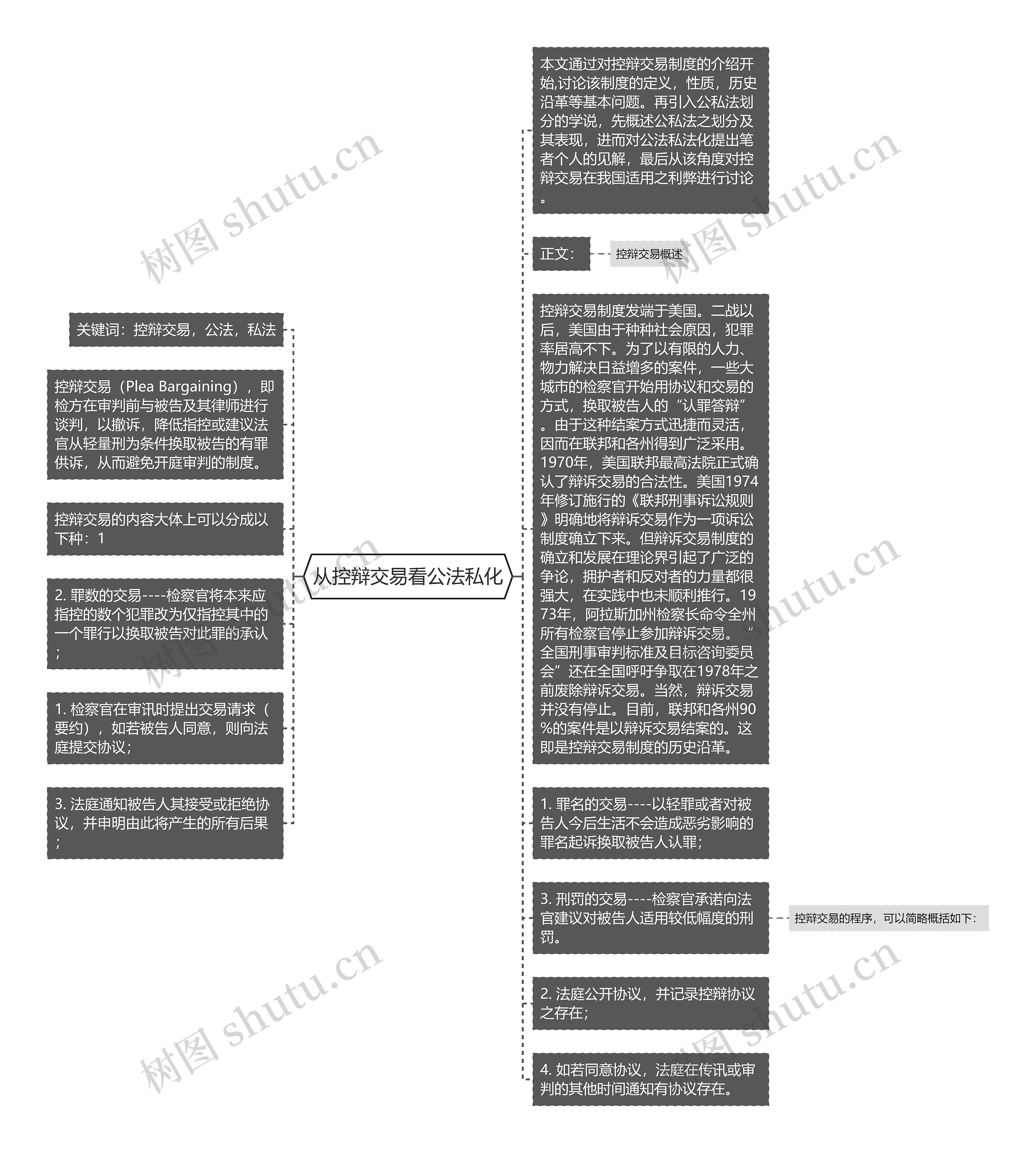

从控辩交易看公法私化思维导图

千百回

2023-03-09

摘要:

树图思维导图提供《从控辩交易看公法私化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《从控辩交易看公法私化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e8fb5ed62e70cf648d7a30e0c67ba277

思维导图大纲

相关思维导图模版

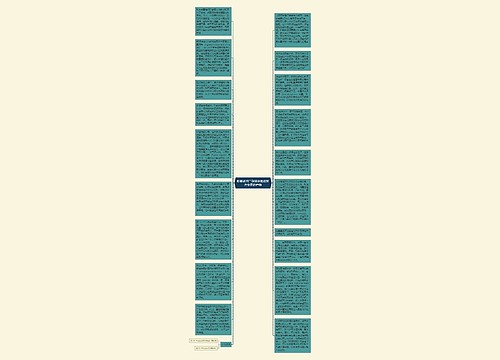

第1章 化工设计基本知识思维导图

U882667602

U882667602树图思维导图提供《第1章 化工设计基本知识》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第1章 化工设计基本知识》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:70ec0519ed26419068a32a511862aadd

如何从大历史观学习中国历史思维导图

海沙

海沙树图思维导图提供《如何从大历史观学习中国历史》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何从大历史观学习中国历史》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d