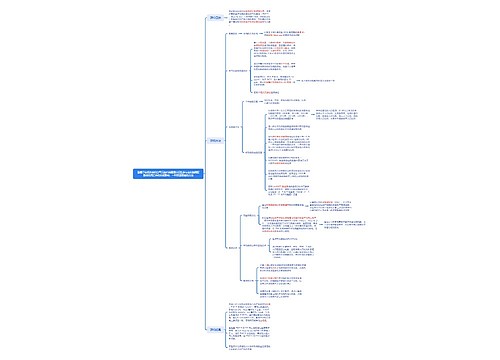

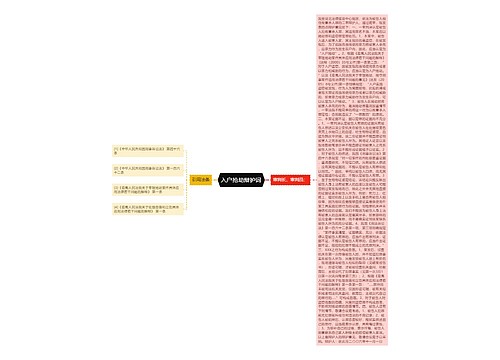

涉嫌抢劫致人死亡一案一审辩护词思维导图

渡过人世间

2023-03-09

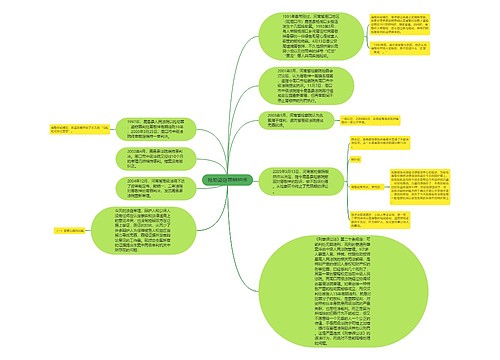

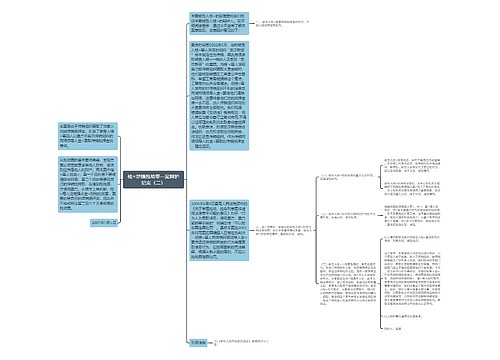

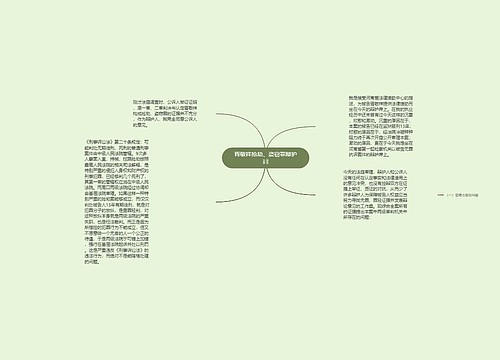

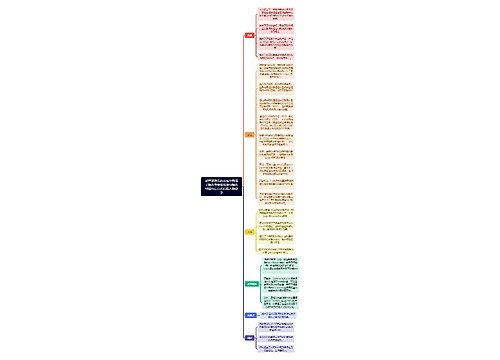

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十二条之规定,受被告人母亲李素敏委托,并经被告人王某同意,担任王某的辩护人。在此之前,我曾经会见过被告人,同被告人进行了必要的沟通,特别是经过今天的法庭审理,我对全案有了一个比较全面的认识:对检察机关指控王某犯抢劫罪没有异议,但鉴于案情情节较轻,属于偶发犯罪,抢劫行为系由抢夺行为转化而成,且对被害人造成伤害属于过失,致使被害人死亡结果属于意外事件,敬请法庭对被告人王某从轻处罚,给王某一个改过自新的机会。理由如下:

树图思维导图提供《涉嫌抢劫致人死亡一案一审辩护词》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《涉嫌抢劫致人死亡一案一审辩护词》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6a7febb0629cb357ef17ee10cc3add0b

思维导图大纲

相关思维导图模版

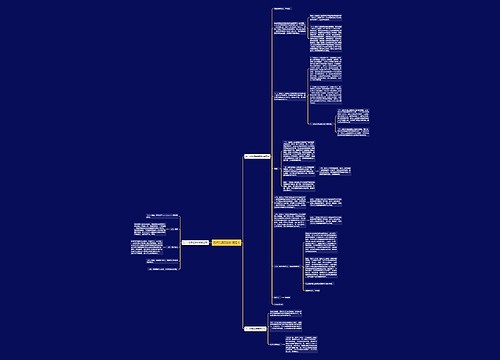

超声波激活的压电热载流子触发串联催化协同铜致细菌死亡以对抗植入物感染思维导图

U676778720

U676778720树图思维导图提供《超声波激活的压电热载流子触发串联催化协同铜致细菌死亡以对抗植入物感染》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《超声波激活的压电热载流子触发串联催化协同铜致细菌死亡以对抗植入物感染》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bbf975a1a8e9fc09c95177f2b7dd1f4b

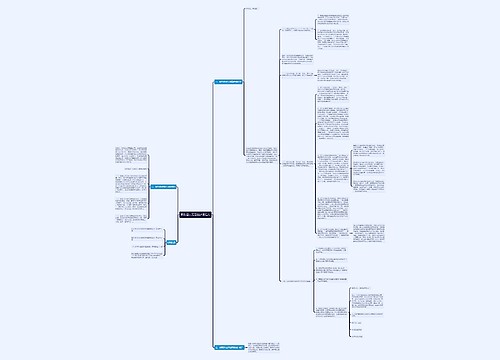

暴露于较低浓度的空气污染对美国医疗保险参与者和脆弱亚群体的死亡率的长期影响:一种双重稳健的方法思维导图

小柴奶黄包

小柴奶黄包树图思维导图提供《暴露于较低浓度的空气污染对美国医疗保险参与者和脆弱亚群体的死亡率的长期影响:一种双重稳健的方法》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《暴露于较低浓度的空气污染对美国医疗保险参与者和脆弱亚群体的死亡率的长期影响:一种双重稳健的方法》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:646c64ca90fb5d70d28fec9b307d271d