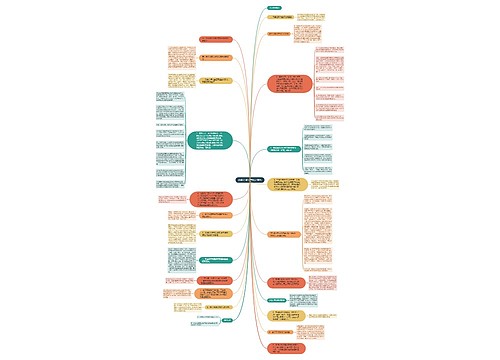

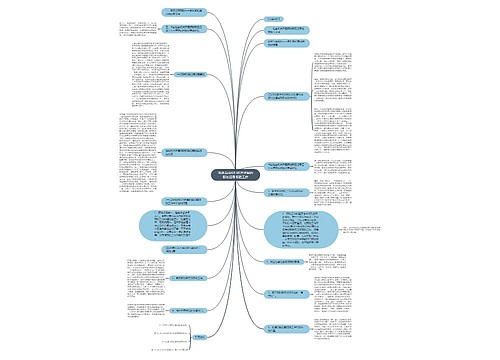

浅析职务犯罪产生 原因及防治对策思维导图

甜味仙女

2023-03-09

防治

对策

原因

产生

浅析

职务犯罪

国家

人员

公务

心理

刑法

犯罪类型

职务犯罪

职务犯罪是一种严重的渎职行为是当前腐败现象的集中体现它严重地危害国家和人民的利益使党和政府的威信受到严重损害危及政权的稳固同其作斗争将是一项长期而艰巨历史任务。本文以对职务犯罪产生的原因及防治对策,提出粗浅意见。

树图思维导图提供《浅析职务犯罪产生 原因及防治对策》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《浅析职务犯罪产生 原因及防治对策》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c73b1f1cfaafc3746a5cb32e8e0f2e68

思维导图大纲

相关思维导图模版

浅析职务犯罪产生 原因及防治对策思维导图模板大纲

一、职务犯罪的社会原因

(一)政治原因

1、权力过分集中,监督机制失衡。作为权力之所有者的人民,与作为权力之行使者的国家公务人员之间出现了相对分离、造成了权力过于集中但又缺乏强有力的监督制衡机制的状况。另外,加之新旧体制交替时期的各种弊端,市场经济负效应的影响等消极因素,很容易使某些素质不高的国家公务人员或者利用其职务上的便利、或者滥用其职权、或者不尽其职责,实施职务犯罪。

2、严重的官僚主义。国家机关臃肿庞大,权力过分集中,必然造成严重的官僚主义,从而导致职务犯罪的日益增多。例如,玩忽职守罪、重大责任事故罪等渎职型的职务犯罪,便是国家公务人员、特别是领导干部严重官僚主义所直接导致的恶果;而贪污、受贿、挪用公款等贪利型的职务犯罪,也正是行为人钻了领导干部严重官僚主义的空子,在其“委派”、“信任”、“重用”的掩护下所实施的行为。

(二)经济原因

1、多种经济成分并存。社会主义初级阶段的经济体制,是以生产资料公有制为基础的多种经济成分并存和共同发展的体制,其中的消极因素成为了产生职务犯罪的温床,例如,某些有钱无权的私有者为了获取暴利,往往“以钱开道”,用重金贿赂银行、工商、税务、海关、司法、物资等部门的国家公务人员使某些意志薄弱者经受不住金钱的诱惑,从而导致索贿、受贿等贪利型的职务犯罪。

2、多种分配方式并存。社会主义初级阶段生产资料的多种所有制形式,决定了社会财富的多种分配方式,即以按劳分配为主,辅之以按资分配、按股分红、风险收入和其他非劳动收入,人们的经济收入差距由此迅速拉开,一部分人确实先富裕了起来。这些,易使某些国家公务人员的心理失衡,进而在一定条件下去实施其贪利型的职务犯罪。

3、市场经济中的消极因素。社会主义市场经济也有其产生负效应的消极一面,从而使某些国家公务人员易滋生出“拜金主义”、“一切向钱看”等思想意识,在盲目攀比,高消费的重压和经济收入相对低微的矛盾下,他们不惜进行权钱交易,实施贪污、受贿、贪赃枉法等贪利型和渎职型的职务犯罪。

(三)思想原因

1、私有观念。私有观念的价值标准是以自我为中心,反映在职务犯罪问题上,主要表现为某些国家公务人员缺乏全心全意为人民服务的公仆精神,以权谋私,有什么权就谋什么私,一旦利令智昏,就易实施贪污、受贿、贪赃枉法等职务犯罪。

2、享乐至上的思想意识。改革开放以来,西方国家享乐至上的腐朽思想意识也随之涌入我国,并侵蚀着国家工作人员的灵魂,致使其抵御不了花天酒地、纸醉金迷这种享乐生活的诱惑,直至铤而走险,置党纪、国法于不顾,实施各种职务犯罪。

3、拜金主义。在市场经济条件下,拜金主义在社会上广为流行,同时也使某些国家公务人员产生了前所未有的金钱欲,他们崇拜金钱,向往金钱,一切向钱看,当发展到一定程度时,就不惜以权力作砝码,疯狂地贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪。

4、特权思想。封建特权思想、家长制、官僚主义、裙带关系等思想意识,就像冥顽固不化的幽灵,深深地植根于某些国家公务人员的脑海之中,他们本着“有权不用、过期作废”、“法律是管老百姓的”等信条;有的利用职务之便去侵占国家、集体的财物;有的监用职权、徇私枉法、严重侵犯公民的人权利和民主权利;有的则利用职权,为违法犯罪的亲朋好友大开方便之门,甚至公开包庇,干预司法。

(四)法制原因

1、立法方面。由于缺乏从严惩处职务犯罪的立法指导思想,例如民事案件、行政案件和刑事案件都统一用一个标准来衡量与进行裁判,即“案件事实清楚,证据确凿、充分”,这显然不科学、不合理的,更不利于惩治犯罪,保护人民,这是立法上一大缺陷。因此,就规范国家公务人员行为的法律、法规而言,无论在行政立法、经济立法还是刑事立法方面,都还存在着相当大的缺陷,如刑事立法对新的职务犯罪形态未能及时反映,对某些职务犯罪定罪量刑的标准明显偏轻,职务犯罪与非职务犯罪之间的刑罚比重明显不协调,相差悬殊、庇护前者。因此,对职务犯罪分子不仅起不到震慑作用,反而觉得有恃无恐、有空可钻。

2、执法方面。其一,由于立法不完善,因而在职务犯罪大肆泛滥的严酷现实面前,刑事惩罚功能显得捉襟见肘,司法机关面对一些新型的职务犯罪畏首畏尾、束手无策。其二,由于受“官官相护”、“官民有别”等封建意识的影响,因此,有法不依、执法不严、违法不究的现象还时有发生,尤其是当案情涉及到一些领导干部和知名人士时,往往“下不了手”,有时则以罚代刑,以经济处分、行政处分代替刑事处罚,草草结案,致使一些职务犯罪分子逍遥法外,一犯再犯。

3、法律监督方面。其一,目前对国家公务人员尚缺乏严格的法律监督机制,尤其在某些方面尚处于无人监督、无法监督的状态,起不到早期预防的作用。其二,在当前党风、社会风气不正的情形下,一些知情者对职务犯罪分子也难以举报揭发,唯恐招致打击报复,加之说情风、关系网、保护伞等现象严重,致使某些职务犯罪分子有恃无恐,逍遥法外,进而发展成大案、要案等恶性案件。

(五)外部原因

1、在政治上。外部敌对势力往往以金钱、美色、帮助出国等作为诱饵,策动我国家公务人员投敌叛变,投奔西方,并为其提供各种国家机密,进行政治破坏。例如:原任辽宁省锦州输油管理处党委书记、纪检书记、工会主席、副处长付某,利用职务上的便利,先后20余次在不同的时间、地点,采取不同的方式将其获得的国家秘密、情报非法为台湾情报机构提供情报送达境外。

2、在经济上。外部敌对势力常以行贿为手段,向我国家公务人员套取经济、科技、商业等情报,进行经济破坏。例如:原电力部副部长查某,利用职务上的便利,为日本三井公司提供山东邹县火电厂二期扩建项目招标,泄密受贿,给国家造成不可估量的损失,他们最终受到法律的制裁,也是罪有应得。

3、在文化上。外部敌对势力常通过各种渠道,向我国家公务人员传播腐朽的资产阶级思想和生活方式,腐蚀其灵魂,使其丧失其抵御能力,一些意志薄弱的国家公务人员由此纷纷落马,陷入各种职务犯罪的深渊。

二、职务犯罪的个体原因

(一)个体品质原因

共处于相同的社会原因、外界诱惑和国家公务活动之中,大多数国家公务公务人员能忠于职守、任劳任怨、不谋私利。例如:河南省东风地区公安局长任长霞、贵阳市白云区人民法院女法官蒋庆、海南省琼海市人民法院韦法等先进人物,他们坚持党和人民的利益高于一切,牢记党的宗旨全心全意为人民服务的思想,爱岗敬业,忠于职守,无私奉献,权为民所用,利为民而谋的高尚情操和优秀品德。而之所以有少数国家公务人员会实施其职务犯罪,其个体品质的好坏不能不说是一个极为重要的原因,因此,职务主体个人品质败坏,对某一具体职务犯罪的产生具有决定性的影响。某些国家公务人员不注意加强自身世界观的改造,不自觉清除自身存在的各种不良因素,导致其个人品质日趋败坏,甚至十分恶劣,他们自私自利,瞒上欺下,灵魂肮脏,犹如苍蝇逐拜臭般地去寻求满足私欲的机会,一旦机遇出现、时机成熟,就会铤而走险实施其职务犯罪。

(二) 个体心理原因

某些国家公务人员之所以实施其职务犯罪,无不与其心理因素有关。

1、贪欲与权力的心理因素。首先,贪欲将导致犯罪心理的形成。人的一切行为总是由动机支配的,而动机则来源于需要,因此,犯罪心理起因于贪欲;某些国家公务人员被物质、金钱迷住了心窍,为贪图享乐,个人私欲便恶性膨胀起来,贪婪地去追求个人需求,当自己有限的合法收入满足不了日益膨胀的贪欲时,就会设法用非法手段侵占国家、集体的财产,由此形成犯罪心理。

其次,贪欲与权力相结合,将导致职务犯罪的发生。国家公务人员均担负着一定的职务,拥有大小不等的权力,其职务虽然与犯罪并无本质上的联系,却为实施其犯罪提供了机会和便利条件,而对其犯罪的实施起推进作用的便是其贪欲,因此,贪欲不仅导致犯罪心理形成,而且还以权力作为其阶梯,即贪欲一旦与权力相结合,便易导致职务犯罪的发生。

2、意志薄弱、心理失衡的心理因素。首先,外在的种种消极因素不断地对某些国家公务人员产生着影响,而公务活动中的种种不当利益又对其构成诱惑,使其意志日趋薄弱,心理日趋失衡,由此引起其内部心理结构的变化,并进而导致其手中的权力发生病变,成为其实施职务犯罪的手段和工具。

其次,放松思想改造是其内在原因,使其个人主义恶性膨胀,违法犯罪心理日趋强化、加之不正之风、攀比心理等因素的影响,最终使其步入职务犯罪的泥潭。

3、法制观念淡薄、罪责感差的心理因素。这种心理因素,对行为人产生、强化,实施其犯罪决意具有重大作用。

首先,特权思想对其罪责感差产生影响。某些国家公务人员对其职务的优越感和自豪感一旦发生病变,就会发展成特权思想,从而滥用职权,有恃无恐,胡作非为;而被害人方面由于受职务犯罪主体所掌握的权力的威胁,总是表现得克制、忍让,不敢轻易抵制和反抗,这就更助长了职务犯罪主体的特权思想;职务犯罪主体在无所顾忌、毫无心理压力的情况下,其罪责感荡然无存,也就较易实施其职务犯罪。

其次,职务行为的“合法”形式对其罪责感差产生影响。职务犯罪总是以一定的合法权力为其前提的,这常使职务犯罪披上一件“合法”的外衣,具有很大的欺骗性,使行为人有恃无恐,一旦达到既可欺人又可自欺的程度,其心理上也就无罪责感可言,因而也就较易实施其职务犯罪。

再次,从众心态对罪责感差也具有影响。社会上各种不正之风的蔓延,必然影响国家公务人员的心理,使某些人产生从众心理,进而对违法犯罪行为缺乏罪责感,甚至感到心安理得,因而也就较易实施其职务犯罪。

4、自恃身份特殊、心存侥幸的心理因素。这一心理因素巩固了行为人实施职务犯罪的决意,增强了其认为可以逃避罪责的自信心。

首先,其特殊身份对侥幸心理具有影响。职务犯罪主体往往主观臆断,自恃身份特殊,自认为其行为具有“合法”的外衣,其手段诡诈隐蔽,因而往往自欺欺人,以盲目的安全感代替其内心的恐惧感,进而实施职务犯罪。

其次,关系网的保护对侥幸心理具有影响。职务犯罪主体都拥有一定的权力,其活动能量和交往能力均较强,平时就注意营造关系网,请客送礼,贿上买下,一旦案发,受其腐蚀的领导干部往往设法为其通风报信、包庇开脱,甚至向司法机关施加压力,干预司法活动。

再次,打击不力对侥幸心理具有影响。职务犯罪往往受到权力的庇护,有的甚至查不了、扳不倒;有的又因案情复杂,政策、法律界限不明,难以定性;司法实践中对职务犯罪的处罚普遍偏轻,这些打击不力的现象,更助长了职务犯罪分子的侥幸心理,致使其一犯再犯,直至酿成大案、要案,最终事发。

(三)个体能力原因

某些具体职务犯罪的发生与该行为人的政策水平\业务能力也不无关系因此行为人政策水平低、业务能力差,也是职务犯罪发生的原因之一。例如,对于同一个案件,政策水平低、业务能力差的司法工作人员,往往采用粗暴的方式向人犯逼取口供,如采用体罚或变相体罚等手段,结果构成刑讯逼供罪;而政策水平高、业务能力强的司法工作人员,则往往充分利用政策的感召力、采用科学严密的审理方式,提高其办案质量,因而也就无从构成刑讯逼供罪。

针对当前职务犯罪的产生原因,结合我们在检察实践工作中的经验,要进一步防治对策职务犯罪,就必须采取预防、制约、打击相结合的综合治理的对策,我认为应从以下几个方面做好防治对策职务犯罪的工作。

三、社会防治对策

(一)加速并深化政治体制改革

我国的政治体制改革虽取得了一些成绩,但问题仍十分严重,因此,从长远看,要预防和减少职务犯罪,必须加速并深化政治体制改革。例如,要改革政府工作,提高其办事效率,克服官僚主义;要建立完善、有效的权力监督与制约机制,破除权力过于集中的现象;要推进社会主义民主政治建设;要加强法制建设;要提高国家工作人员的整体素质等等,这样才能为预防和控制职务犯罪创造良好的政治条件。再如,在预防和控制贪利型职务犯罪方面,要通过政治体制改革,避免公共权力侵入经济领域,彻底破除官本位主义,防止某些国家工作人员和党政干部以权谋私,为此,必须实行党政职能分离、政企分离、官商分离、让政府官员远离经商活动,割断权钱互通,权钱交易的钮带,以防权钱结合最终导致职务犯罪的发生。

(二)加大经济体制改革力度,发展生产力,提高物质待遇

要预防和控制职务犯罪,就必须消除职务犯罪赖以产生的各种经济原因,把经济体制中存在的各种有可能导致职务犯罪发生的条件铲除干净,这才是最根本、最长远的社会防治对策,例如,要通过经济体制改革来大力发展社会生产力,一旦社会物质产品极大丰富,则某些国家公务人员利用掌管财物及其审批大权进行职务犯罪的基础即被消除,就可以为精神文明提供必要的物质基础,从而为预防和控制职务犯罪奠定其思想基础,就可提供出专项资金来用于预防和惩治职务犯罪。再如,要通过大力发展生产力以提高国家工作人员的物质待遇,使其经济收入保持在社会平均生活水准之上,从而使其有一个保持廉洁的最起码的物质条件,同时也为国家惩治贪污、贿赂等腐败分子提供其充分的理由。

(三)建立和完善有效的权力监督与制约机制

不受制约的权力必将导致腐败,没有监督的政府必将演变成腐败的政府。因此,要预防和控制职务犯罪,就必须建立和完善有效的权力监督与制约机制。首先,要建立和完善内部性的行政监督机制,即国家有关机关对各级行政机关及其工作人员的行政活动实施全面而系统的严格监督,包括一般隶属监督、内部职能监督、主管监督、专门监督等等。其次,要建立和完善外部性的社会监督机制,即依靠有关机构、团体和社会大众力量,对国家行政工作进行社会性的全面监督,包括社会论监督,党团社会监督、新闻媒介监督、纪检监察监督、群众举报监督、人大总监督等等。再次,要建立和完善职能性的司法监督,即充分发挥公安、检察、法院等司法机关对职务犯罪实施的监督、惩治职能,及时侦破和惩治有关职务犯罪。

(四)认真贯彻并进一步完善国家公务员制度

国家公务员自身素质的好坏,影响着反腐败斗争的成败,因此,要预防和控制国家公务员的职务犯罪,就必须认真贯彻并进一步完善国家公务员制度,建立一支反腐倡廉的高素质的公职人员队伍,提高公职人员自身素质及其免疫力。具体而言,一是要确立职权许可原则,即国家机关及其工作人员的公权由人民通过立法授予,法律没有授予的权力不能享有且不得行使;二是要实行干部回避制度;三是要实行政务公开制度;四是要建立严格的公职人员选拔、任用、考核和罢免制度;五是要严格实行公职人员财产申报制度,并注意提高公职人员的工资待遇;六是要严格限制公务人员接受馈赠和额外报酬,严禁公职人员经商和兼职;七是要加强公职人员的思想政治、法制教育和业务培训等工作;八是要加强对公职人员进行廉洁自律、奉公守法的职业道德教育,使其树立高尚的道德情操。

(五)深入持久地开展反腐败斗争,加强廉政建设

职务犯罪是腐败现象的集中体现,严重地损害着党和国家的声誉和形象,危及社会的安定和政权的巩固,因此,必须深入持久地开展反腐倡廉工作。为此,国家公务人员,尤其是担任领导职务的国家工作人员,必须严于律已,率先做到清廉、勤政、务实;要真正做到威武不屈,富贵不淫,贫贱不移;只有勤于政事,甘当人民公仆,才能“为政一届,造福一代;为政一地,服务一方”。如果每个国家公务人员都能自觉廉洁奉公,公而忘私,则职务犯罪自然也就得到了有效的控制。

四、法律防治对策

(一)立法防治对策

1、确立严惩职务犯罪的立法指导思想。国家公务人员职务犯罪发案率不断上升,与我们缺乏从严惩治职务犯罪的法律意识有关,因此,要预防和控制职务犯罪,就必须首先确立严惩职务犯罪的立法指导思想,历史也已证明,只有首先实现“吏治”,然后才能达到“民治”。

2、采用“多元立法”的防治对策。以往,我国有关职务犯罪的立法基本上是以刑法典为轴心的一元立法,这难以克服刑法典的稳定性与职务犯罪的变异性之间的矛盾,因此,应当采用多元立法方式。例如,要进一步完善经济立法,以消除贪利型、渎职型等职务犯罪赖以滋生的土壤;要进一步加强行政立法,以严格规定国家工作人员的职责范围,堵塞管理上的漏洞;要尽快制定惩治职务犯罪的单行刑事法规,如当前应尽快制定一部专门的反贪污贿赂法,这已是当今世界的一个发展趋势;要适时修改刑法典,以适应改革开放和市场经济条件下职务犯罪的新情况和新特点;要注意采用附随型的立法方式,如在行政法规、经济法规中附随规定某些已超越一般违法行为性质的职务犯罪。

3、刑事立法中的防治对策。首先,应制定严谨缜密的惩贪法律。例如,应增强惩治贪赃犯罪的威慑力,降低处罚的数额起点,提高法定刑,增加罚金刑;要强化对贪赃犯罪主体犯罪能力的限制和再犯能力的剥夺,实施严格的资格刑;要修改、完善贪赃犯罪的构成要件;要增设一些新罪名。其次,要适应新形势的需要。例如,应建立惩治职务犯罪的罪名体系,因情增设一些新型的职务犯罪罪种,要严格界定职务犯罪的主体范围,以确保刑法在打击、惩治职务犯罪方面的主要锋芒所指;应调整刑制,堵塞漏洞;应调整渎职罪在刑法分则体系中的位置,将其章次前移,以体现“吏治”严于“民治”的决心;应完善对职务犯罪的处罚机制,如从重处罚、提高法定刑、施以财产刑、适用资格刑等;应将纯正的职务犯罪集中于渎职罪中,并扩大非纯正的职务犯罪的范围;应协调职务犯罪与非职务犯罪的刑罚比重;应进一步修改和完善 某些具体职务犯罪的构成要件及其处罚原则。

(二)司法防治对策

1、采用多元的司法对策。除民事司法外,经济司法、行政司法和刑事司法对于预防和控制职务犯罪都具有一定的积极意义。首先,应重视刑事司法对策,如针对职务犯罪的特点和变化,提高刑事制裁的有效性;加强刑事司法组织的建设;进一步健全对职务犯罪案件的举报制度;应注意适用罚金、没收财产、剥夺政治权利等刑种,剥夺其再犯的能力。其次,应重视经济司法和行政司法对策,即通过经济审判和行政审判,消除职务犯罪赖以产生的隐患,防职务犯罪于未然;同时,又得以及时发现并揭露职务犯罪的案件,将其移交给刑事审判庭,以惩治职犯罪于已然。

2、处罚职务犯罪的司法原则。除一些共同的司法原则外,在惩处职务犯罪时,还应特别注意以下原则:一是在定罪上与普通公民相平等的原则;二是处罚上较普通公民从严的原则;三是区别犯罪缘起的原则,即区分是“缘私”还是“缘公”才导致了职务犯罪,而“缘公”的犯罪缘起,在某些情况下可以成为减轻或免除处罚的情节;四是全面追究法律责任的原则。

3、完善职务犯罪司法对策时应注意的问题,一是要健全机构。由于职务犯罪较之其他犯罪更难查处,为此应健全惩处职务犯罪的专门机构;当前,我国应大力加强检察机关的建设,赋予其反贪肃贪方面以更大的权限。二是要抓好司法队伍的建设。中国需要大批的肃贪专家,唯此才能适应惩治职务犯罪的实际需要,为此,应不断提高司法人员的政治、思想和业务素质,培养出思想过硬、业务精通的惩治职务犯罪的专门人才。三是要加强指导。对职务犯罪行为的定罪与量刑,常涉及到一些复杂的法律和政策的界限问题,为此,上级司法机关应重视对下级司法机关的业务指导,尤其是最高司法机关应及时颁布司法解释,以弥补立法方面的不足之处。四是要从严惩处。当前,应克服对职务犯罪执法不严、打击不力、不敢碰硬、以权压法、以罚代刑、以党纪政纪处分代替刑事处罚等错误倾向,切忌“官当”制度重演。五是要正确适用刑罚。例如,应依法适用财产刑;应慎重适用减轻处罚的特别规定;应正确适用缓刑,严格掌握适用缓刑的法定条件,注重适用缓刑的社会效果。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心