财产刑关于执行主体思维导图

谎话最甜

2023-03-08

财产

关于

执行

刑法

刑罚种类

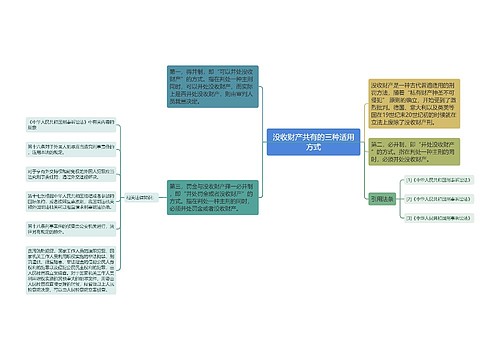

没收财产

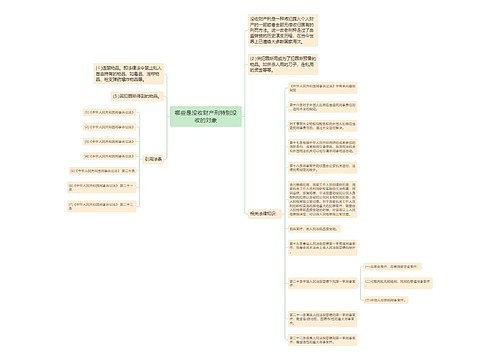

核心内容:在财产刑中,需要注意一个关于执行主体的问题,那么执行主体具有怎么样一些特殊性质呢?主要的要求是怎么样的呢?需要注意哪些详细的问题呢?下文将会详细分析,树图网小编希望下文内容可以帮助到您。

树图思维导图提供《财产刑关于执行主体》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《财产刑关于执行主体》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7efdd79422a9f080da4615e77c68f3c0

思维导图大纲

相关思维导图模版

财产刑关于执行主体思维导图模板大纲

财产刑的执行主体,指具体负责财产刑执行的实施机构。由于财产刑本身的特殊性,财产刑的执行主体问题一直存在着认识与操作上的分歧,对该问题的探讨也不是很深入。我们认为,财产刑的执行应当由法院的执行部门负责实施,也即,财产刑的执行主体是法院的执行机构。

一、法院执行机构作为财产刑执行主体的理论基础。

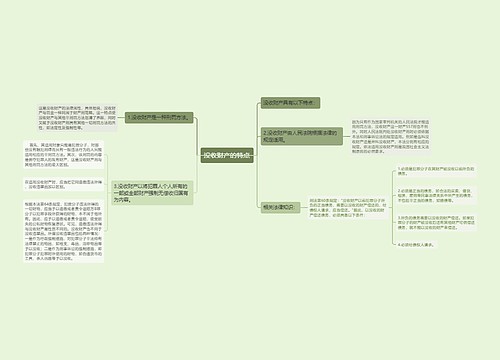

财产刑的执行,指执行主体针对判处罚金刑或者没收财产刑的犯罪分子,依法采取强制措施使生效刑事判决或者裁定所确定的内容付诸实施的司法活动。财产刑属于附加刑的一种,是刑罚的下位概念,因此财产刑的执行本质上属于刑事执行的范畴。而我们在一般意义上讲的强制执行,指的是狭义上的执行,即民事执行。民事执行与刑事执行的明显区别,是财产刑执行主体产生争议的重要原因。

(一)从刑事执行与民事执行的区别到财产刑执行主体之争

民事执行的内容包括法院判决裁定、仲裁裁决、公证债权文书等,主要以生效民事法律文书为前提,体现的是国家对当事人的救济性特点。申请执行人、被执行人以及利害关系人在整个民事执行的程序中地位平等,民事执行的目的是强制被执行人履行生效民事法律文书所确定的财产或者行为给付义务;民事执行的启动一般需要当事人在法定期限内向法院提出申请。从本质上来说,民事执行体现的是平等主体之间的“债”的关系,也就是民事法律关系。

刑事执行的内容除了财产刑,还包括我国刑法所规定的生命刑、自由刑、资格刑。刑罚的执行或者刑事执行以犯罪为前提,更多体现出的是国家对犯罪分子的惩罚性特点。刑罚的执行方式中不仅包括没收犯罪分子的部分或全部财产,还包括剥夺犯罪分子的生命权、限制犯罪分子的人身自由、取消犯罪分子的特定资格;刑罚执行的启动一般是由法院将执行内容直接移交执行机关负责实施。从本质上来说,刑事执行体现的是国家对犯罪分子“罚”的关系,也就是刑事法律关系。

民事执行与刑事执行的泾渭分明,使二者在执行主体上也存在不小的差异。民事执行的主体只能是法院的执行机构,而刑事执行的主体则体现出多样化的特点,比如管制的执行主体是公安机关;有期徒刑和无期徒刑的执行主体是监狱、看守所;死刑的执行主体是法院司法警察机构等,刑事执行的主体并不固定。那么,财产刑的执行主体是多个还是一个,如果是一个,应该由哪个机构来承担,就成为了学者们各抒己见的一个争议性问题。

在此,我们要区分两个非常容易引起混淆的概念,即“财产刑的执行”与“刑事附带民事执行”,两个概念虽然名称相似而且都发生于刑事诉讼程序中,但前者体现的是国家对罪犯的惩罚,属于刑事执行;后者体现的是对因犯罪行为而遭受损失的当事人的救济,属于民事执行。刑事附带民事案件的执行主体已有定论,几乎不存在争议,因此不属于本文讨论的范围之内。

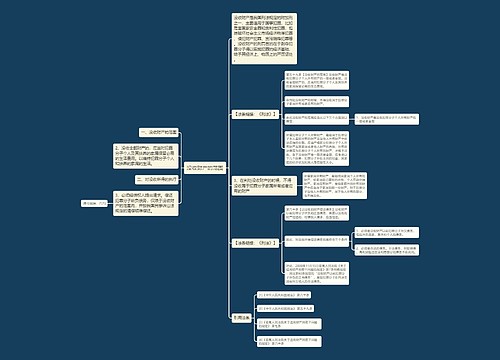

(二)财产刑执行与民事执行的交集:公法债权理论

辩证法的一般原理说明,矛盾本来就是对立统一,而且所有的对立与统一都是相对的。财产刑的执行与民事执行的对立中同样存在统一,而且还表现出相当的一致性。

其实,将财产刑的执行与一般民事执行从逻辑上严格区分开来,实际上还是坚持公法与私法绝对化。现代法学理论对于公法与私法的纷争与定性早已突破了“非此即彼”的传统观念,而是沿着“你中有我、我中有你”的趋同化方向发展。近代法学理论中,一些学者开始提出“公法债权理论”的主张,其出发点主要是为了论证政府在履行公共职能的过程中,以政府为债权人的债权债务关系。公法债权不包括国家因民事法律关系所取得的债权,而是国家基于公权力取得的对特定主体带有强制性的金钱给付请求权,比如税务征收、行政罚款等,财产刑也属于公法债权。金钱属于种类物而不是特定物,这就意味着具有明显金钱给付特征的财产刑也是一种特殊的“债”,这种“债”的实现由于在许多情况下与民事法律关系之“债”的实现并无二致。于是,财产刑的执行也就同其他刑罚的执行存在着一定的差异,即不但是对“罚”执行的一种,而且可以是对“债”执行的一种。财产刑这种区别于其他刑罚种类的特点使得财产刑的执行自然可以适用许多民事执行中的程序与原则,因此,法院执行机构作为财产刑的执行主体具有充分的合理性。

很多文章认为,我国法律虽然规定财产刑由法院执行,但是并未明确法院内部如何对财产刑的执行进行分工,这是造成目前对财产刑执行主体认识混乱的一个重要原因。这种看法似乎并非毫无依据。

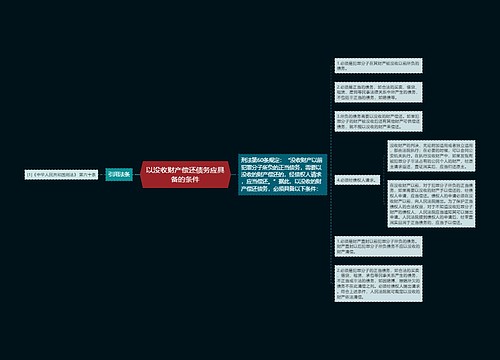

(一)财产刑执行主体问题在刑事法律、执行规范中的规定与缺失。

首先来看刑事法律方面对财产刑执行机关的规定。刑法第53条规定,“……对不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。”刑事诉讼法第220条规定,“没收财产的判决,无论附加适用或者独立适用,都由人民法院执行;在必要的时候,可以会同公安机关执行”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第10条规定,“财产刑由第一审人民法院执行”。“犯罪分子的财产在异地的,第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行”。

以上三条是刑事法律关于财产刑执行主体问题的最直观规定。从中虽然可以看出我国财产刑的执行主体能够确定为人民法院,并且是一审法院;但在人民法院内部,具体由哪个部门负责财产刑的执行,刑事法律规范中确实没有明确规定。

再来看执行法律规范中有关财产刑执行主体的规定。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(以下简称《执行工作规定》)第2条对法院执行机构的工作涵盖范围作出了如下规定,“执行机构负责执行下列生效法律文书:(1)人民法院民事、行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,以及刑事附带民事判决、裁定、调解书;(2)依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定;(3)我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书;人民法院依据《中华人民共和国仲裁法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定;(4)公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书;(5)经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定,以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决;(6)法律规定由人民法院执行的其他法律文书。”

可以发现,《执行工作规定》有关法院执行机构负责执行的生效法律文书中也没有提到判处财产刑的刑事判决、裁定是否由执行机构负责实施。有些学者据此认为,关于财产刑的执行主体,我国的法律规定处于空白状态。

由于我国执行机构的设置是在民事执行的理论基础上建立起来的,法律规定中有关执行机构内容首先必须满足民事执行的工作要求。因此,“人民法院根据需要可以设立执行机构”,“执行工作由执行员进行”等,此类关于执行主体的一般性规定多见诸于民事程序规范,而难觅于刑事法律法规。目前就法院执行工作规定最为详细集中的《执行工作规定》也在引言中明文述曰“根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律的规定,结合人民法院执行工作的实践经验,现对人民法院执行工作若干问题作如下规定。”因此,有些学者认为法院执行机构负责的是民事案件的执行,而不能作为财产刑的执行主体。

(二)刑事法律、执行规范有关财产刑执行主体的立法精神。

从立法精神的角度讲,“审执分离”一直是我国设置法院执行部门的一个主导思想,随着法院机构改革的进行,上世纪90年代,各地法院纷纷设立执行庭,执行机构开始从审判职能部门中分离出来,成为法院内部一个依靠国家强制力为后盾综合运用各种手段保障生效法律文书得以实施的部门。审判机构也得以从既当“裁判员”又当“执行员”的角色错位中逐渐解脱,专门负责对案件的审理裁判工作。因此,刑事法律规范在规定财产刑由人民法院负责执行的同时,已经隐含了由法院执行机构负责实施的涵义。之所以仅仅明确到“人民法院”而没有进一步延伸到“法院执行机构”这一层次,我们认为其中一个重要的原因在于刑罚的执行机关具有多样性的特点。例如刑法第38条规定“被判处管制的犯罪分子,由公安机关执行”,第46条规定“被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在监狱或者其他执行场所执行”等,刑事法律在规定刑罚执行主体时候首要的任务是根据不同刑罚种类自身的特点,使各种刑罚执行的职能在公安机关、法院、监狱等部门之间进行合理分配。而在法院内部或者公安机关内部具体负责刑罚实施的机构,由刑事基本法律规定显然不够恰当。不过,在最高人民法院专门就财产刑执行问题作出的司法解释中,仍然仅停留在“财产刑由第一审人民法院执行”的层次上而没有对财产刑执行主体进行明确规定,这是立法上的一个疏漏。

在《执行工作规定》中没有明确财产刑的执行主体为法院执行机构,不能不说是一种遗憾。立法者认为法院执行机构不仅包括民事案件的执行,也包括部分行政案件的执行。这就说明,首先,法院执行机构的工作范围不仅仅局限“私法债权”的执行,也可以包括对“公法债权”执行;其次,之所以规定“依法应由人民法院执行”的行政案件,说明部分行政案件根据法律规定或者性质不在法院执行机构执行,也客观上承认了部分行政案件的执行由法院实施并不合适,法院执行机构仅仅执行那些在性质上适合由其作为执行主体的行政案件;再次,既然部分行政案件由法院执行机构作为主体是恰当的,那么只要在性质上适合,部分刑事案件由法院执行机构负责实施也应顺理成章。

(三)财产刑执行主体具有明确的法律依据。

实际上,关于财产刑的执行主体应当为法院执行机构,如果说在刑事法律法规和执行工作规范必须探寻与思考立法精神的真实意图,那么在其他法律规范中则可以找到明确的依据。《人民法院组织法》第41条规定“地方各级人民法院设执行员,办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。”刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项,既包括具有民事法律关系性质的刑事附带民事执行,也包括具有刑事法律关系性质的财产刑执行。虽然这条法律规定仅采用了“执行员”的概念,但是法院执行机构作为财产刑执行主体的意旨不言自明,这是目前我国所有法律规范中唯一明确财产刑执行主体的法律规定。

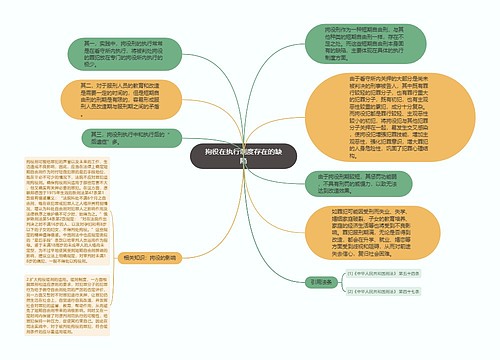

三、法院执行机构作为财产刑执行主体的实践问题。

实践中,财产刑的执行主体并不统一。有些法院由执行部门执行,有些法院由刑事审判庭执行,有些法院由法警队执行,有些法院由上述三个机构中的两个或者三个部门共同负责执行,有些法院采取抽调各庭室人员突击的方法开展财产刑执行的工作,还有些法院甚至没有开展财产刑的执行工作。各地法院在财产刑的执行实践上各行其是,显得比较随意。同时,由于财产刑在刑事案件定罪量刑的过程中适用范围比较广泛,而财产刑执行到位率比较低的状况却一直很突出,许多学者从加强财产刑有效执行力度的角度出发,提出改革目前财产刑执行方式的主张。这些主张许多都与财产刑的执行主体问题密切相关,有些建议增加执行主体的数量,有些则试图证明在法院执行机构之外,其他机构作为财产刑执行主体的合理性。

(一)有关财产刑执行主体问题的实践主张。

1、随人执行制度。

随人执行指执行主体随着被执行人的移动而转移,由与被执行人距离最近、最能够掌控被执行人的机构执行。如在审判阶段由法院执行;在服刑期间由监狱执行等。“随人执行”的理论主张实质是认为财产刑的职能部门并不是固定为某个机构,而是可以有多个执行主体。这种主张的优点在于可以对财产刑的执行进行全程实施,财产刑一经得到判决,犯罪分子无论处于任何机关的控制之下,该机关都同时负有财产刑的追缴义务。而且,许多机关如监狱、看守所、公安机关等,本身就负有对刑罚主刑进行实施的责任,同时执行附加刑显得顺理成章。各个机关共同负责财产刑执行,也在一定程度上可以加大执行力度,提高财产刑执行到位率。

2、预执行制度。

“预执行”根源于目前许多法院在刑事审判阶段预先向被告人收取“罚金刑保证金”的实践,也是许多学者认为刑事审判庭同时负有罚金刑收缴义务,应当作为财产刑执行主体的重要依据。一般做法是,法院刑事审判机关就被告人财产刑量刑作出初步估计,预先要求其提供一定数量的财产作为判决得以顺利履行的保证。被告人对罚金刑保证金缴纳的积极性与充分性直接将作为对其最终量刑尤其是自由刑判决量刑的重要考量因素,也即,被告人以罚金保证金形式充分保障后来财产刑执行的,可以获得相对较轻的主刑判决。这种理论主张的优势在于具备一定的实践基础,且形式灵活,便于抓住被告的心理特点,调动其缴纳罚金的积极性,避免启动强制执行程序后遇到因当事人采取各种方法逃避执行所带来的消极影响。

3、其他机构作为财产刑执行主体。

还有一些主张建议加强其他机构作为财产刑执行主体的作用。例如有些文章认为目前财产刑的执行没有发挥法警队的主体作用,法警队在财产刑的执行过程中具有一些便利条件,比如在押运被告人或者罪犯往返于法院、监狱、看守所等地的过程中,可以同时进行执行文书的送达;法警直接对财产刑进行实施,可以增强执行力度,加大威慑力,等等。

(二)对相关实践主张的分析。

以上各种主张虽然各有一定道理,但是也同时具有许多缺点。第一,“随人执行”制度首先缺乏明确的法律依据,实际上已经突破了目前法律对执行主体的原则性规定,而且如果财产刑由距离被告人最近,最容易受到其控制的机关作为执行主体收缴罚金,那么法院介入执行的阶段将被限制在很短的周期内,因为许多被告在定罪量刑后将很快被移交监狱、公安机关等执行刑罚主刑;而且“随人执行”在逻辑上也不周延,因为根据刑法规定,附加刑可以单独适用,如果一个被告仅被判处财产刑,那么“随人执行”制度中由哪个机关作为执行主体就会存在问题,不仅如此,有些罪犯在自由刑服刑完毕后如果仍然没有履行财产刑,那么刑满释放后财产刑的执行主体也会缺失。各个机关共同负责财产刑执行,各个执行主体之间的衔接过程缺乏明确的规范,也容易产生权责划分不清,职能部门之间“哪个都管,又哪个都不管”的现象。所以,“随人执行”,由多个机关共同作为财产刑的执行主体并不适当。

第二,“预执行”制度也要面临逻辑是否周延的问题,因为根据罪行法定原则,被告人在被定罪量刑之前,不得被确定为有罪,也就无所谓财产刑的在先预执行问题。也许有人会用民事诉讼程序中存在“民事保全”、“先于执行”制度且财产刑本身也具有“债”的特性这一角度,来论证在刑事审判阶段进行预执行、进而说明刑事审判机构作为执行主体的合理性问题。其实民事保全在性质上不同于民事执行,即便是在刑事审判阶段可以对被告人的财产先行“刑事保全”,也不能因此证明刑事审判庭的执行主体资格问题;关于民事诉讼法上的“先予执行”制度,是因追索赡养费、抚恤金、劳务关系等纠纷,在当事人之间法律关系明确,不先于执行将严重影响申请人正常生活的情形下所采取的特殊强制措施。不仅法律明文规定是例外情形,而且实践中民事审判庭只是具有先于执行的裁定权,当事人拒绝主动履行的,同样需要移送法院执行机构启动强制执行程序,因此,民事审判庭仅仅是先于执行的“裁定主体”而不是“执行主体”。所以,刑事审判阶段的“预执行”制度,不仅没有法律依据,而且也不能从类比的角度证明刑事审判机构的执行主体资格问题。刑事审判机构作为对被告定罪量刑的审判职能部门,最主要的任务是以事实为依据、以法律为准绳对被告作出有罪或者无罪、罪轻或者罪重的判决,同时负担财产刑的执行,例如查询、扣划、拍卖等,不仅增加许多工作量,而且缺乏一定的专业手段,刑事审判机构作为财产刑的执行主体是不适当的。

第三,其他机关在财产刑执行过程中作为执行主体也不适当。以法警机构为例,实践中法警的职责范围主要包括警卫法庭、维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;执行死刑以及法律、法规规定的其他职责。也就是说,法院司法警察机构是刑罚中生命刑的执行主体,而在财产刑的执行问题上,法警的职能只是在法官的指挥下依法参与对财产的查封、扣押、冻结或没收等,主要是特殊情况下财产刑执行的参与者与协助者,却不可能是法定履行强制执行职能的主体。

从对上述实践主张的分析中可以看出,法院执行机构在人员配置、业务领域、执行措施乃至物质基础上,具有其他部门所不具备的许多优势。权责的明晰与统一,不仅可以加大财产刑的执行力度、提高执行效率,也可以优化资源配置、减少不同机构之间不必要的扯皮与推诿。因此,财产刑的执行主体应尽快统一到仅由法院执行机构负责实施的司法实践上来。

引用法条

[1]《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》 第二条

[2]《中华人民共和国仲裁法》

[3]《中华人民共和国人民法院组织法》 第四十一条

[4]《中华人民共和国民事诉讼法》 第三十八条

[5]《中华人民共和国民事诉讼法》 第四十六条

[6]《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》

查看更多

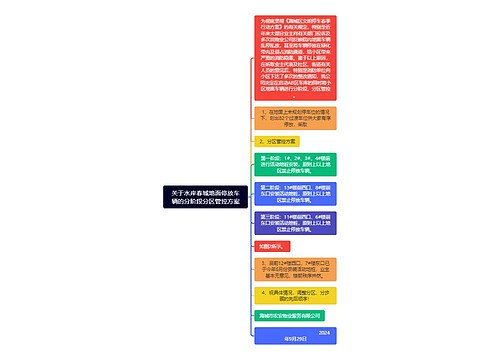

关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案思维导图

U882214155

U882214155树图思维导图提供《关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b7cacbcb60cd785d3e836665ab120d6d

PRAGMATICS思维导图

U782058360

U782058360树图思维导图提供《PRAGMATICS》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《PRAGMATICS》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5c88b9d082a71ef59715fa269758e09b

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心