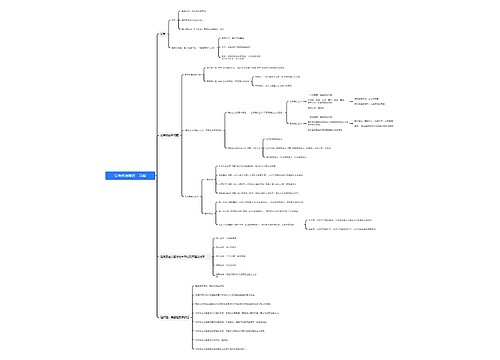

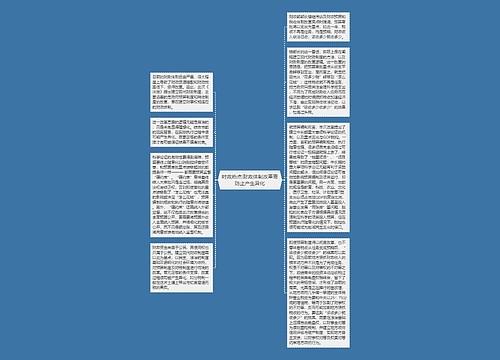

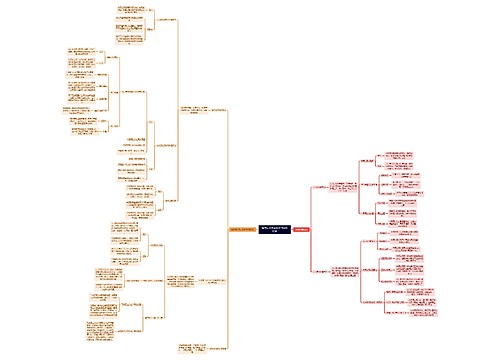

当然,研讨会最重要的不是表姿态,而是讨论的内容和结果。就《办法》草案的具体内容来看,之所以能够刺激出这样一场规模不小的民间研讨会,与草案中存在大量充满争议的条款有着紧密的关联。从社会组织成立登记的程序来看,尽管给出了诸如“一业多会”得以放开、八大行业的社会组织能够直接登记等利好消息,但在一个颇为关键的“住所规范”问题上,草案第11条规定“社会组织的住所不得设在住宅内”。这就使得广州一半以上的草根组织——— 无论其是否已经注册登记——— 都将无法符合政府的规章。

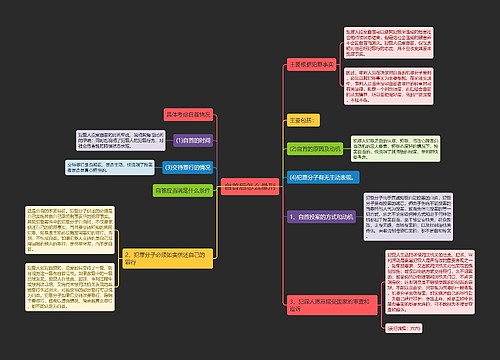

除却登记程序上的物质条件门槛过高之外,登记之后社会组织内部自治权利的被剥夺问题也非常严峻。这主要体现在三大条款上:其一,草案第25条在明确议事程序时规定,社会组织召开会议时,应有2/3以上人员出席,且经应到会议人员1/2以上同意方可通过。如此细致而单一的议事规则设定,大大压缩了社会组织内部自治的空间,也让很多NGO感到不适。

其二,草案第27条规定,社会组织应当建立信息公开制度。社会组织接受捐赠、资助的,应当在接受捐赠、资助后15个工作日内向社会公布接受捐赠款物的信息,并在年度报告中披露使用捐赠、资助的有关情况。这一硬性规定引发了一些敏感类社会组织(例如同性恋组织)的反感,因为这等于变相剥夺了捐助人与社会组织之间密约的权利。兴许,政府的初衷在于敦促社会组织及时披露信息,但实质上却忽略了社会组织的第一负责对象不是政府,而是公众。从利益逻辑进行分析,作为捐助人和受益人的公众本来就充满着监督社会组织的动力,政府无需在其中扮演主导角色。

其三,草案第43条规定社会组织须严格执行重大事项报告制度。细看重大事项的内容,条款涵盖了召开会员大会、举报大型研讨会、涉外(包括港澳台)活动、开展评比达标表彰活动等贯穿了很多社会组织日常工作内容的范畴。很显然,假如一家社会组织想要严格依法办事,那大部分精力都将耗费在报批审核上。与此同时,广州市民政局的工作人员也将时刻奋战在12万广州社会组织所提交的审批文件的海洋之中。

就整个《办法》草案来看,其中的内容固然有不少可圈可点之处,但统摄草案的理念却并非十八届三中全会所提出的“社会治理”一词,而是仅仅围绕着“社会管理”这一点。鉴于草案本身源自于民政部门一家,部门立法的痕迹甚重,而便于政府管理而非社会治理的烙印更是极为深刻。除了前文列举的住所、议事规则、信息披露和重大事项报告制度,第44条更是毫无遮掩地体现了政府思维陈旧、理念滞后的弊端。该条款规定,凡是名称、标志、资金、工作存在和境外组织相关联的,都属于非法组织。这样的规定既缺乏上位法的支撑,也与现实情况格格不入,唯一的目的恐怕就在于便于职能部门的管理而已。因此,在“懒政”一词极为火爆的今天,不妨也将这一称谓送给有关部门。

《办法》草案全文长达8300余字,可谓涉及到了社会组织从成立到运作再到监管的方方面面。正如与会学者华南师范大学副教授唐昊指出的,立法行动本身体现了政府对于社会组织的承认,是为积极的一面。但与此同时,假如立法的后果只是为了便于政府的“管理”,那么所谓促进社会组织发展的口号也必然是沦为空言一句。

越俎代庖、超出边界,这几乎是所有政府的通病,但在广州市政府开门立法的当下,以民间的声音守住社会组织发展和自治的权利,理当是可以期待的。因为从“管理”走向“治理”,构造“小政府、大社会”的格局,广州完全有条件也有信心进行更大胆的尝试和探索。

海沙

海沙

U182637395

U182637395