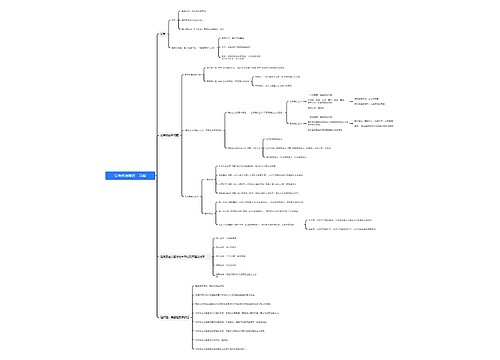

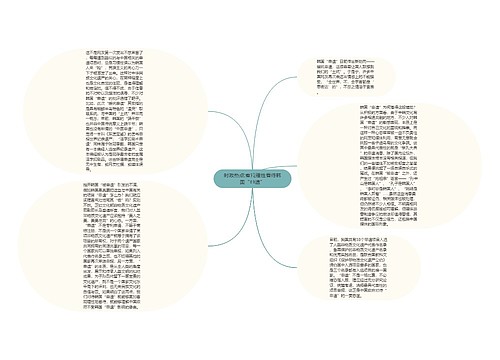

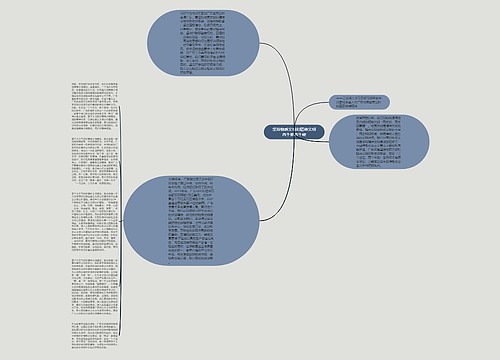

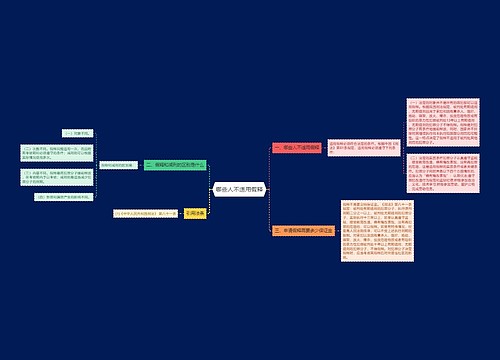

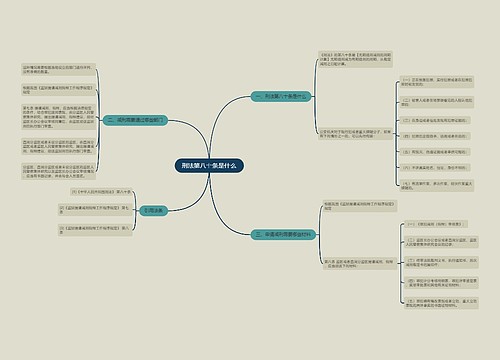

时政热点:让简政放权走出“黄宗羲定律”思维导图

好想你

2023-03-08

时政热点:让简政放权走出“黄宗羲定律”,作为释放改革红利的行政审批制度改革,必须再度审视,坚决落实到位,让简政放权一锤定音,走出治乱循环的“黄宗羲定律”。

树图思维导图提供《时政热点:让简政放权走出“黄宗羲定律”》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《时政热点:让简政放权走出“黄宗羲定律”》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1243f12cea7be0986396c774d21325a6

思维导图大纲

相关思维导图模版

2024年8月--2023年8月时政整合思维导图

新自我

新自我树图思维导图提供《2024年8月--2023年8月时政整合》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2024年8月--2023年8月时政整合》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8212d18ea45f416edca4ef534194fc99

单元三 热力学第二定律思维导图

U161164271

U161164271树图思维导图提供《单元三 热力学第二定律》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《单元三 热力学第二定律》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:990ee0d698903d889c677c36d8ad0601