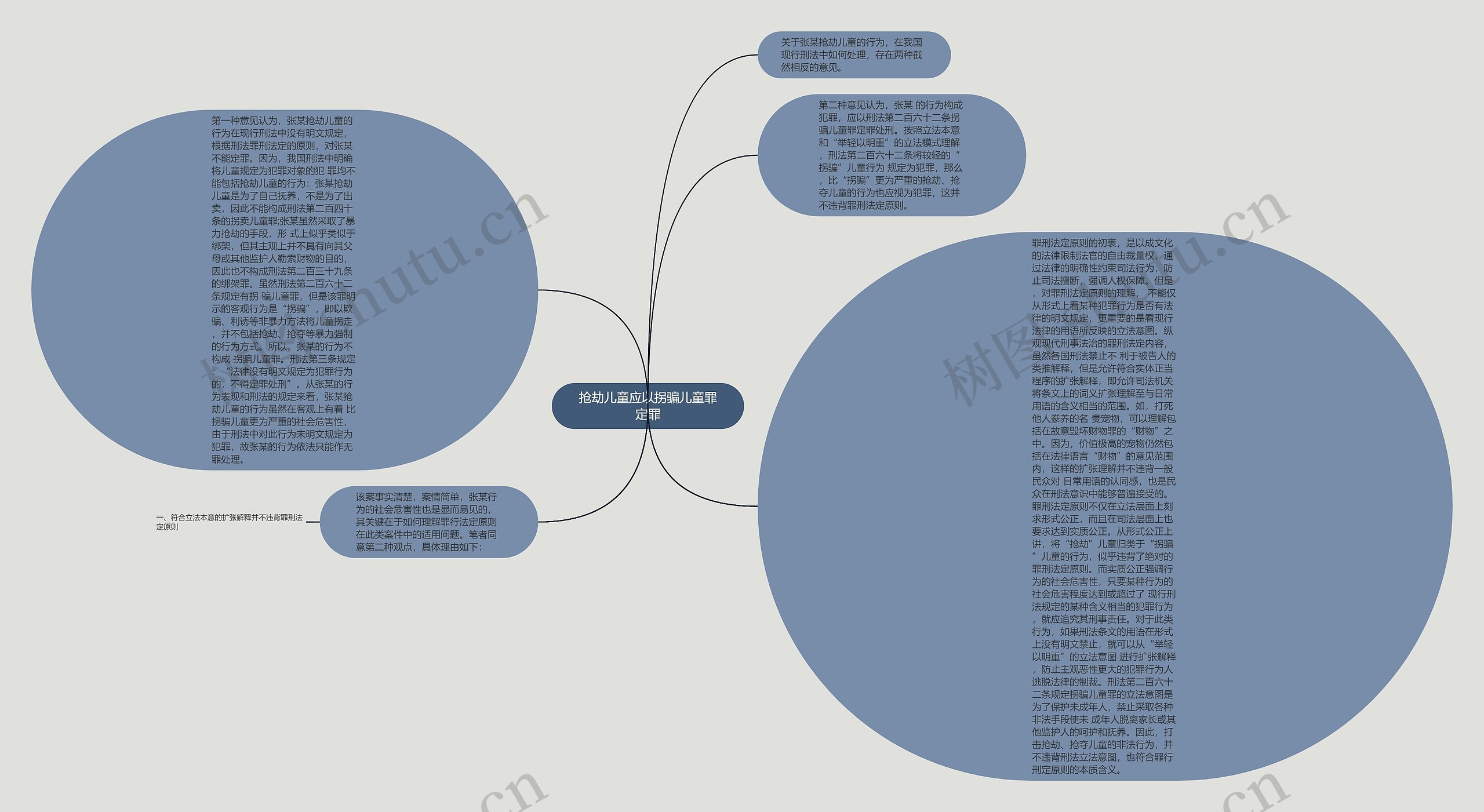

关于张某抢劫儿童的行为,在我国现行刑法中如何处理,存在两种截然相反的意见。

第一种意见认为,张某抢劫儿童的行为在现行刑法中没有明文规定,根据刑法罪刑法定的原则,对张某不能定罪。因为,我国刑法中明确将儿童规定为犯罪对象的犯 罪均不能包括抢劫儿童的行为:张某抢劫儿童是为了自己抚养,不是为了出卖,因此不能构成刑法第二百四十条的拐卖儿童罪;张某虽然采取了暴力抢劫的手段,形 式上似乎类似于绑架,但其主观上并不具有向其父母或其他监护人勒索财物的目的,因此也不构成刑法第二百三十九条的绑架罪。虽然刑法第二百六十二条规定有拐 骗儿童罪,但是该罪明示的客观行为是“拐骗”,即以欺骗、利诱等非暴力方法将儿童拐走,并不包括抢劫、抢夺等暴力强制的行为方式。所以,张某的行为不构成 拐骗儿童罪。刑法第三条规定:“法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑”。从张某的行为表现和刑法的规定来看,张某抢劫儿童的行为虽然在客观上有着 比拐骗儿童更为严重的社会危害性,由于刑法中对此行为未明文规定为犯罪,故张某的行为依法只能作无罪处理。

第二种意见认为,张某 的行为构成犯罪,应以刑法第二百六十二条拐骗儿童罪定罪处刑。按照立法本意和“举轻以明重”的立法模式理解,刑法第二百六十二条将较轻的“拐骗”儿童行为 规定为犯罪,那么,比“拐骗”更为严重的抢劫、抢夺儿童的行为也应视为犯罪,这并不违背罪刑法定原则。

该案事实清楚,案情简单,张某行为的社会危害性也是显而易见的,其关键在于如何理解罪行法定原则在此类案件中的适用问题。笔者同意第二种观点,具体理由如下:

罪刑法定原则的初衷,是以成文化的法律限制法官的自由裁量权,通过法律的明确性约束司法行为,防止司法擅断,强调人权保障。但是,对罪刑法定原则的理解, 不能仅从形式上看某种犯罪行为是否有法律的明文规定,更重要的是看现行法律的用语所反映的立法意图。纵观现代刑事法治的罪刑法定内容,虽然各国刑法禁止不 利于被告人的类推解释,但是允许符合实体正当程序的扩张解释,即允许司法机关将条文上的词义扩张理解至与日常用语的含义相当的范围。如,打死他人豢养的名 贵宠物,可以理解包括在故意毁坏财物罪的“财物”之中。因为,价值极高的宠物仍然包括在法律语言“财物”的意见范围内,这样的扩张理解并不违背一般民众对 日常用语的认同感,也是民众在刑法意识中能够普遍接受的。罪刑法定原则不仅在立法层面上刻求形式公正,而且在司法层面上也要求达到实质公正。从形式公正上 讲,将“抢劫”儿童归类于“拐骗”儿童的行为,似乎违背了绝对的罪刑法定原则。而实质公正强调行为的社会危害性,只要某种行为的社会危害程度达到或超过了 现行刑法规定的某种含义相当的犯罪行为,就应追究其刑事责任。对于此类行为,如果刑法条文的用语在形式上没有明文禁止,就可以从“举轻以明重”的立法意图 进行扩张解释,防止主观恶性更大的犯罪行为人逃脱法律的制裁。刑法第二百六十二条规定拐骗儿童罪的立法意图是为了保护未成年人,禁止采取各种非法手段使未 成年人脱离家长或其他监护人的呵护和抚养。因此,打击抢劫、抢夺儿童的非法行为,并不违背刑法立法意图,也符合罪行刑定原则的本质含义。