对于犯罪的主体资格而言,单位(未特别说明,以下‘单位’限定在刑法范畴)和自然人并不存在本质上的区别。单位是一个人格化的社会系统,或者说,单位是“刑法拟制的人”,在刑法上具有独立的人格。刑法中的“单位”包括“公司、企业、事业单位、机关、团体”——《中华人民共和国刑法》第30条。对于自然人,只要具有特定的认知、意志因素(故意或者过失),实施了刑法所规定的犯罪行为,达到法定刑事责任年龄,具有刑事责任能力,就应该被追究刑事责任。单位是否能够被追究刑事责任,关键要看单位的行为是否可以满足一般犯罪的四个构成要件——主体、主观、客体、客观。对于单位是否具有犯罪的主体资格,具体来说的话就是单位对刑法所规定的犯罪行为是否能够具有清楚的认知,对危害社会的结果是否具有希望或者放任等的心态,客观上是否有可能实施刑法所规定的犯罪行为,该行为是否能够侵害刑法所保护的客体。只要单位能够满足以上条件,理论上,单位就应该具有犯罪的主体资格。

首先,单位具有认知能力。虽然单位不具有自然人的感知能力,但不能以此否认单位的认知能力。所谓认知能力,指的是主体对外界事物的分析和判断。单位作为刑法拟制的人,同样可以形成自己对外界事物的分析和判断。这些分析和判断的形成过程有别于自然人,而是通过该单位的成员,通过一定的集体认识形成途径,达成的最终“单位认知”。这个“单位认知”有别于单位成员的认知,也有别于单位成员的认知之和,而是抽象于单位成员的认知之上的认知。鉴于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认知对形成单位的抽象认知起着决定性作用,刑法也规定了单位构成犯罪的,对单位实施罚金,并追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。

其次,单位具有单位意志。意志是主体基于对事物的认知,从而产生的希望、放任等态度。单位意志是单位基于单位认知,从而产生的抽象于单位成员的,对某一事物的希望、放任等意愿取向。对于犯罪而言,单位的意志,直接来讲就是是否具有故意或者过失。单位可以形成“故意”的意志形态,比方说,单位的成员通过某种形式(比如开会),将成员的意志上升到单位意志,一致希望实施集资诈骗犯罪行为。同样的道理,单位也可以形成“过失”的意志形态。也就是说,从一般的单位成员意志之和抽象到单位意志,同样可以存在“疏忽大意”或者“过于自信”。

再次,单位可以实施单位行为。单位行为是相对于个人行为而言的。单位行为是单位成员(或者单位授权的其他人),为实现单位意志,谋取单位利益而实施的行为。至于如何区分单位行为和单位成员的个人行为,不再赘述。

实际上,单位的犯罪主体资格,关键就是单位的刑事责任能力问题。刑事责任能力指行为人在实施危害行为时,对所实施行为的性质、意义和后果的辨认能力以及有意识的控制能力。从上文分析可以看出,单位可以实施单位行为,具有抽象的单位认知和单位意志,而且,单位可以拥有单位财产,单位成员中还有单位直接负责的主管人员和其他某特定犯罪行为的直接责任人员(惩罚单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员虽然是惩罚个人,但实质上也是以单位为惩罚对象),所以可以认定单位具有刑事责任能力。

综上所述,除了法律规定不以单位犯罪论处的情况外——(1)个人为进行违法罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的;(2)公司、企事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的;(3)盗用、借用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人所得或私分的,原则上讲,只要认定行为是单位行为,且该行为是刑法所规定的犯罪行为,那么就应该认定单位构成犯罪。

二、单位构成贷款诈骗罪的现实可能性

构成贷款诈骗罪的行为既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,刑法设定贷款诈骗罪,正是出于保护银行或者其他金融机构对贷款的所有权以及国家金融管理制度。由此,只要某行为侵害了银行或者其他金融机构对贷款的所有权以及国家金融管理制度,达到一定的社会危害性程度,并且以贷款的形式,那么就具有了构成贷款诈骗罪根本要素。刑法设定刑罚,针对的是犯罪行为,也就是说,刑罚惩罚的是犯罪行为,而不是犯罪主体。对于主体而言,只要其具备相应的刑事责任能力,且实施了刑罚所规定的犯罪行为,就应该构成犯罪,接受刑罚。

贷款诈骗罪的构成要件为:主观上以非法占有为目的;客观上实施了诈骗银行或者其他金融机构数额较大的贷款。

单位完全可以“主观上以非法占有为目的”。首先,单位具有独立的主观认知和意志,具有“主观上以非法占有为目的”的前提。其次,单位具有独立利益,使得单位具有“主观上以非法占有为目的”的动机基础。大多数的非法占有之目的,都是以行为人具有自身独立利益为基础的,行为人为满足自身的独立利益从而产生占有本不该归其所有的利益的欲望。

单位完全可以实施“诈骗银行或者其他金融机构数额较大的贷款”的行为。该行为包括以下情形:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。

事实上,贷款诈骗行为尤其是数额较大或者巨大的贷款诈骗行为,往往是单位所实施。而且,应该说,司法实践在某种程度上承认了单位可以构成贷款诈骗罪。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中讲到“单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。”该内容一方面承认了单位实施贷款诈骗行为,另一方面因为我国现行刑法典第30条规定“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任”,而刑法典未规定单位可以构成贷款诈骗罪,所以只好在严格符合合同诈骗罪的情况下“以合同诈骗罪定罪处罚”。

三、法律的稳定性和滞后性的矛盾——单位构成贷款诈骗罪

法律是一把双刃剑,在确立相对稳定的社会行为规范的同时,也不可避免的具有了滞后性的特点。法律的稳定性是至关重要的,“如果没有充足的理由,就不要更改法律”,否则,“如果轻易地对这种或那种法律常常作这样或那样的废改,民众守法的习性必然消灭,而法律的威信也就削弱了”。事物存在与发展的本质往往是在矛盾的运动中实现的。构成法律稳定性的因素,同时也是法律修改的因素。当这些因素处于相对静止和稳定的状态时,能在很大程度上维系法律的稳定性,而当这些因素的整体或部分处于变动的活跃状态时,常常会对法律的变更提出新的要求。

法律的稳定性和滞后性的矛盾,决定了我们要在适当的时候,适当修改法律。超前修改,或者滞后修改,都会付出巨大的代价。然而,由于法律对社会的巨大影响,再加上人们对复杂社会的认识程度的局限,使得人们对修改法律谨小慎微。我国大多数的修改法律,是在实践中突破法律,并且达到相当的程度,立法者才修改法律。比如土地使用权的转让,先早在改革实践中出现,突破了当时土地管理法的规定,甚至宪法的有关规定,但对宪法和土地法的修改在1988年才进行。法律滞后到什么程度,才去修改法律呢?应该说,立法者对社会发展、法律本身的规律性掌握的越深刻,滞后修改的时间就越短,代价就越小。针对修改某一项法律,立法者由于本身所处的社会地位,其会听到不同的所谓权威的声音,又由于其本身所负的巨大社会责任,使其对修改法律倾向于保守。所以只有实践中突破法律,并且达到相当的程度之后,立法者才会将修改法律提到议事日程上来。

法律的修改,是要经过一定的过程的。通常的途径是:法律的滞后性显现——现有法律框架、内容范围内变通或者个别领域的修改——法律的滞后性更加显现而成为相当普便的现象——法律的修改。如同单位是否构成犯罪一样:我国1979年制定的刑法典只规定自然人是犯罪主体;1987年1月22日由第6届全国人大常委会第19次会议通过的《中华人民共和国海关法》第47条第4款规定“企业事业单位、国家机关、社会团体犯走私罪的,由司法机关对其主管人员和直接责任人员依法追究刑事责任;对该单位判处罚金,判处没收走私货物、物品、走私运输工具和违法所得”,从而首次在我国法律中确认了单位可以成为犯罪主体;1988年全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》和《关于惩治走私罪的补充规定》,分别规定有关企业事业单位、机关、团体可以成为受贿罪、行贿罪、走私罪、逃汇套汇罪和投机倒把罪等罪的主体,第一次在专门的刑事法律中承认了单位犯罪;1997年修订后的我国现行刑法典,采用总则与分则相结合的方式确立了单位犯罪及其刑事责任(现行刑法典第30条规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。”)。

所以说,要在刑法典中确认单位可以构成贷款诈骗罪,应该是“道路是曲折的,前途是光明的”。为什么单位具有信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体资格,却不具有贷款诈骗罪的主体资格?有学者认为这体现了立法者一种轻刑化思想。另外,大概立法机关在计划经济当时是考虑能从金融机构获取的单位基本上都是全民所有制性质的国有单位。这些单位即使采取欺骗手段获取贷款并予以非法占有,也并没有改变所有权的性质。

至于实际上立法者当时出于什么本意将单位排除在贷款诈骗罪主体之外,不是影响目前是否将单位包括在贷款诈骗罪的主体之内的本质性因素。本质性因素是目前的实践情况是否有必要将单位包括在贷款诈骗罪的主体之内。基于上文的分析,实际上单位更有机会实施贷款诈骗罪,事实上单位实施贷款诈骗行为亦不在少数,而且理论上单位完全具备构成贷款诈骗罪的主体资格。基于罪刑法定的原则,加上刑法将单位排除在贷款诈骗罪的主体之外,使得司法实践中不得不采取变通的途径处理单位实施的贷款诈骗行为——《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中讲到“单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚”。但若出现其他的四种情形进行贷款诈骗,还以合同诈骗罪来追究单位犯罪的刑事责任,显然过于牵强,也于法无据。所以,完全没有必要在这方面固守“法律的滞后性”而付出不必要的“稳定性”代价。

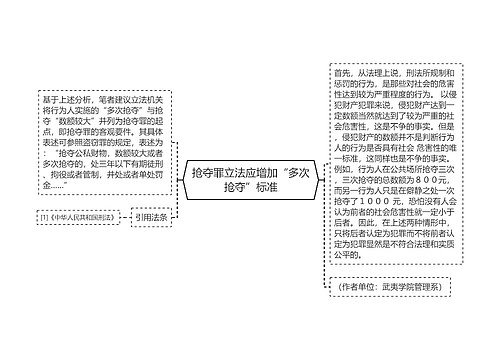

引用法条

[4]《全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定》 第三十条

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646