间接故意与过失犯罪思维导图

暖橙

2023-03-08

犯罪

过失

故意

结果

加重

行为人

主观

单位犯罪

刑法

犯罪心理

过失犯罪

核心内容:传统刑法立法秉承的基本理念是“以故意犯罪为原则,以过失犯罪为例外”,但现代刑事立法中,过失犯罪与故意犯罪关系密切、互为依存,既有交叉关系,也有并存关系,还有竞合关系。本文以单位犯罪、渎职型犯罪以及结果加重犯等为例,分别阐述过失犯罪与故意犯罪的特殊关系,以期在一个新的视野下科学地把握过失犯罪内部构造及其地位、作用,对进一步完善刑法立法、丰富刑法理论有所裨益。

树图思维导图提供《间接故意与过失犯罪》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《间接故意与过失犯罪》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:84cbb311a9e2d4a8ca9126b03fc6fd55

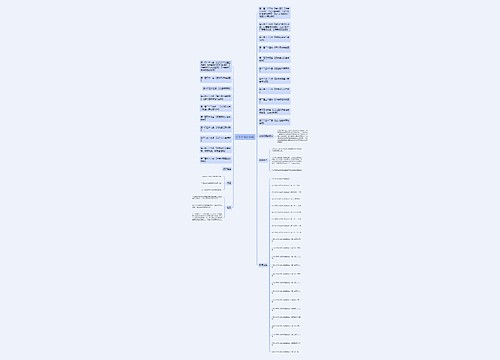

思维导图大纲

相关思维导图模版

间接故意与过失犯罪思维导图模板大纲

【文章导航】

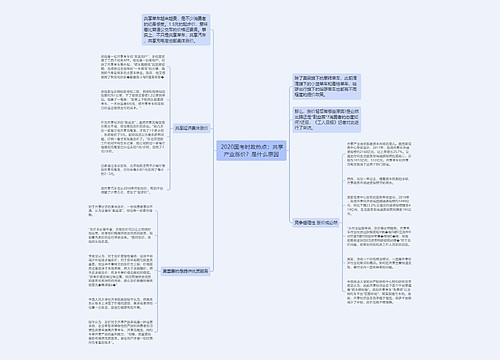

一、过失犯罪与间接故意的区别

二、过失犯罪与故意犯罪的交叉关系—以单位犯罪为视角

三、过失犯罪与故意犯罪的并存关系—以渎职型犯罪为视角

四、过失犯罪与故意犯罪的竞合关系—以结果加重犯为视角

过失犯罪与间接故意的区别

两者的主要区别:一是意识因素上的区别。间接故意犯罪的行为人主观意识上对危害结果的发生表现为明知,过失犯罪的行为人对危害结果的发生在主观意识上表现为应当预见。两者意识因素的性质和程度不同。二是在意志因素上的区别。间接故意犯罪的行为人主观意志表现为放任,但也不希望、不积极。过失犯罪的行为人在主观意志上表现为过于自信和疏忽大意。这种过于自信和疏忽大意具体表现为笨拙失误、轻率不慎、缺乏注意,或者未履行法律条例强制规定的安全或审慎义务

认识因素是指行为人对危害后果发生的心理预见。间接故意杀人和过失致人死亡的行为人对造成被害人死亡的危害结果的预见都是一种可能性的预见,如果是必然发生而实施行为,则是直接故意杀人。但显然两者在预见可能性发生的程度上是有区别的,过于自信的过失行为人虽然预见到发生的可能性,但其主观上认为不会发生的可能性更大。而间接故意的行为人对发生可能性的程度并没有判断,在主观上他更关注的是另一个特定目的的实现。这一区别可以作为区分过于自信的过失和间接故意的要素之一,但从实践来看,认识因素更多地表现为主观心理活动,较难认定。因此要把握两者的界限,更重要的还是要把握意志因素。

意志因素是指行为人对所预见到的可能发生的危害结果的一种主观愿望。过于自信的过失与间接故意行为人都不希望和追求危害结果发生,但过于自信的过失行为人在主观上是具有避免危害结果发生的愿望的,而间接故意行为人并没有避免危害结果发生的愿望,其对危害结果的发生持一种放任的态度。

在把握间接故意杀人和过失致人死亡的界限上,对放任的理解是十分重要的,这也是在把握两者界限上经常容易产生争议的原因之一。因此,要准确理解两者在意志因素上的区别,还必须对放任作进一步的分析。笔者认为,间接故意的放任态度,实际上有两层含义:一是行为人虽不希望危害结果发生,但不设法防止其发生,而是采取听之任之、漠不关心的态度;二是行为人这种放纵结果发生的态度,是因为其希望借助其行为实现其他特定目的的愿望过于强烈,使其达到不计较危害结果发生的程度。例如行为人为逃避追捕而加速行驶,而放任可能撞死路上行人的后果发生。反观过于自信的过失行为人,并没有被较强的特定目的所驱使,只是基于主观上对危害结果不会发生的心理预期而实施了行为,只是因为其判断错误而发生了事与愿违的结果。

要在个案中形成对行为人属于间接故意杀人还是过失致人死亡的判断,仅仅从理论上掌握了两者区分的要素还是不够的,必须将理论与实践相结合,充分运用个案中的证据及被证据证实的案件客观事实,分析判断行为人的主观心理态度,从而准确得出定性结论。

这里需要强调的是,对于行为人主观心理态度的判断,不能过于依赖被告人的供述。被告人的供述只能作为判断的论据之一。作为犯罪构成要件的行为人的主观心理态度,并不是行为人在行为时的心理事实,而是审判人员根据案件的客观事实及行为人心理事实,运用法律规范进行评价所得出的结论。因此,对于行为人的行为致人死亡的,其主观心理态度是属于间接故意还是过于自信的过失,必须运用各方面证据和事实进行综合判断。

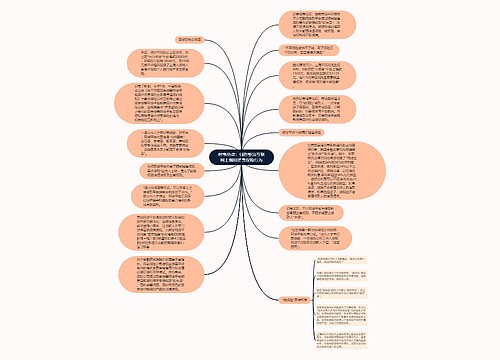

过失犯罪与故意犯罪的交叉关系—以单位犯罪为视角

(一)单位犯罪是整体犯罪与个体犯罪的有机统一

笔者认为,单位犯罪的首要特征当属有机整体的单位犯罪与参与人员个体犯罪所形成的双层犯罪构造的有机统一体。正因为如此,当没有规定单位犯罪时才有理由以自然人犯罪论处。笔者前些年曾撰文论述单位犯罪的整体性问题,[1]后来,逐步认识到单位犯罪具有双重性特征。也就是说,在罪刑法定原则之下,单位犯罪首先是整体性的“单位犯罪”,因此,以前对单位犯罪整体性所作的论证仍然成立。同时,在单位犯罪中,有关责任人员(以故意犯罪为例,下同)各自又是一个独立的犯罪主体,其在实施单位犯罪的大目标与前提之下有意(少数为过失)实施了严重危害社会的行为,本身就具有可责难性,只不过这种可责难性与单位整体犯罪之间是一种竞合关系而已。事实上,单位犯罪中的整体犯罪与个别犯罪的辩证统一关系不仅是客观存在的,且是现实而具体的。质言之,单位犯罪具体表征为单一犯罪与共同犯罪的辩证统一。一方面,就单位犯罪本身来看,是一个整体犯罪,一个由各个要素所构成的单一的犯罪实在,或曰一个单纯之罪;另一方面,就叠加为犯罪单位幕后的自然人而言,其各自仍然具有相对的独立性,而其实施单位犯罪整体行为时的心态,不外乎现行法律规定的且早已成为通说的直接故意、间接故意、有识过失、无识过失的四种罪过心态及无罪过心态。据此,加工于单位犯罪中的相关自然人就可以分成三类:其一是故意犯罪者,包括直接故意与间接故意在内;其二是“过失犯罪”者;其三是不为犯罪者。从现行法律的规定来看,责任人员的主观心态无论是故意抑或是过失,均无不可。但从司法实践中来看,原则上把持过失心态的“责任人员”排除在承担刑事责任的射程之外。这样,对于绝大多数故意的单位犯罪来说,至少从司法实践的结果来看,其责任人员自身的犯罪也属于故意犯罪,且与单位犯罪的罪名是相同的,因此,从相对独立性层面来审视单位故意犯罪中的责任人员之间的关系,不难看出,这是一种新型共犯关系。其实,从共同犯罪发展的路径与逻辑来看,单位犯罪中出现的故意与过失同时存在的现象,是合乎事物发展规律的。只不过,理论的归纳与提升往往滞后于现实。翻开立法史观之,就会发现犯罪化走过了这样一组路径:A.故意犯罪结果犯→故意犯罪危险犯→故意犯罪行为犯→故意犯罪举动犯;B.过失犯罪结果犯→过失犯罪危险犯;C.故意犯罪共同犯→?→??。从以上路径可以看出,这个“?”就是共同过失犯罪,换言之,犯罪化的下一个目标将是共同过失犯罪。而“??”就是“混合的共同犯罪”,即“故意+过失”的新型共同犯罪。

(二)单位犯罪中责任人员之间的新型共犯关系

根据单位犯罪的特征与内部构造模式,单位故意犯罪中的自然人责任人员之间实质上属于共同犯罪关系,而且,还是一种特殊的或曰一种崭新的共犯关系。言其特殊,从犯罪学意义上来说,责任人员的主观心态有的是故意,有的是过失,甚至无罪过者之行为也是该共同犯罪得以实现所不可或缺的。当然,一般情况之下,在司法实践中则把其中持过失心态的“责任人员”给谦抑掉了,无罪过者的行为就更不用说了。因此,司法实践中承担刑事责任的自然人就成了清一色的持故意心态的责任人员而构成共犯之情形。其特殊之处还在于,这种共同犯罪是在单位合法存在的前提之下实施的犯罪行为,正因为单位犯罪是以合法存在的单位为前提的,所以,一般来看,单位犯罪中除了那些实施了“犯罪行为”却没有主观罪过的人员不构成犯罪以外,往往还有其余人员根本就没有任何行为之加工,他们是犯罪单位中地地道道的不知情“另类”,因此,单位犯罪下的自然人犯罪与单纯的自然人共同犯罪有着明显的差别,即后者只有分工不同,但没有“另类”之存在。言其崭新,意谓这种原本包含过失心态在内的混合型共同犯罪,[2]在以往或者在没有规定单位犯罪的刑法视野中是难以想象的。对此,陈兴良教授也持肯定意见,他指出“法人共同犯罪是指在法人犯罪的情况下,由法人组织中的自然人构成的共同犯罪。在这种情况下,法人是单独犯罪,而法人组织中的自然人则是共同犯罪……,在大多数情况下,法人组织的代表人不止一人,有的甚至是一个决策机构,涉及数十人。在这种情况下,构成法人犯罪的法人组织中的自然人犯罪就是共同犯罪”。[3]当然,如前所述,单位故意犯罪中也会出现直接负责的直接责任人员在主观上属于过失的情形,在该种情形下,就属于混合的共同犯罪,正是单位共同犯罪的特殊之处。对此,也有论者持肯定意见,比如对单位犯罪中直接负责的主管人员不能作机械的、片面的理解。首先,所谓直接负责,是指对本单位或所属部门负有直接责任;其次,作为本单位的领导或主管人员,约束本单位遵守国家法纪是其应尽的职责,放弃这种职责就会使法人犯罪畅行无阻,当然应负失职的责任,这种责任在刑事法律中自然就是刑事责任。因此,由于单位主管人员的放任自流而导致属下公然进行单位犯罪的,应当视为对单位犯罪负有直接责任而追究主管人员的刑事责任。[4]在司法实践中,从上海法院系统审理单位犯罪调查情况来看,绝大多数单位犯罪案件中,法院认定的直接负责的主管人员都是在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,但也有个别情况法院以监督过失为由追究单位主管人员的刑事责任。[5]而监督过失也是过失心态的一种,出于这种过失心态而被作为单位主管人员追究与故意的责任人员相同罪名的刑事责任,这种客观存在的现象就是所谓的新型共同犯罪形态。

过失犯罪与故意犯罪的并存关系—以渎职型犯罪为视角

这里所称的渎职型犯罪是从犯罪学意义上来讲的,其范围除了《刑法》分则第9章规定的渎职犯罪以外,还包括分则第3章中的国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪,国有公司、企业、事业单位人员失职罪,甚至包括违法发放贷款罪以及交通肇事罪、强令违章冒险作业罪等等。从立法规定上来看,过失与故意并存的关系,主要表征为既成的并存关系与潜在的并存关系两种情形。

(一)既成的并存关系

首先以违法发放贷款罪为例。就违法发放贷款罪的主观方面而言,理论上存在不同观点:有的认为,本罪的主观方面是过失,即行为人对于非法发放贷款的行为可能造成的重大损失是出于过失,这种过失一般是过于自信的过失。[6]有的认为,本罪行为人的主观方面既可能是故意,也可能是过失。从其主观方面对违法发放贷款行为的认识因素来看,行为人既可能是明知违法而为之,也可能是工作极不负责任,疏忽大意或者过于自信而为之。从行为人主观方面对贷款受到重大损失的结果的认识与意志因素来看,多数情况下出于过失,但也不排除特殊情况下出于故意。[7]也有的明确指出本罪主观方面属于间接故意和过失构成的复合罪过。[8]对此,笔者认为,从广义上来看,违法发放贷款罪的犯罪主体是一种特殊主体,行为人对危害结果既可能出于过失,也可能出于故意,这一点似乎可以从本罪规定的最高法定刑为15年有期徒刑的较重的刑罚得到一定的佐证。当然,对于本罪的故意难免存在着疑问:一是如果行为人属于国有银行或者其他金融机构的工作人员,那么,其故意造成重大损失,就应该构成国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪,而不构成本罪;二是,如果行为人属于内外勾结,为诈骗分子提供方便,数额巨大的,则应当以诈骗罪定罪处罚。笔者认为,本罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪之间属于交叉竞合关系,因为本罪的主体并不限于国有公司、企业、事业单位人员,非国有金融机构的人员也可构成。在犯罪主体属于国有金融机构的前提下,本罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪就属于法条竞合关系,而且本罪属于特别法,这对国有金融机构工作人员的犯罪而言的,根据特别法优于普通法的原理,径直以本罪定罪处罚符合立法本意和刑法原则。同时,对于内外勾结的共犯形态,是否以共同犯罪处理呢?笔者认为,也没有必要。就像走私罪与放纵走私罪、脱逃罪与私放在押人员罪等犯罪的立法特别规定一样,这些场合中,应当分别依照法律的规定,定罪处罚,而不易共同犯罪论处。

其次以玩忽职守罪为例。对于玩忽职守罪的罪过,理论界也有几种观点:有的认为,第一种是过失说,认为玩忽职守罪的主观方面只能是过失,不可能是故意。[9]即应当预见到自己玩忽职守的行为可能发生使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的危害结果,但因疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免的心理态度。主张玩忽职守罪的罪过形式为过失的主要理由是:根据我国通行的刑法理论同一法条规定的同一罪名只能有一种罪过形式,或者是故意,不能兼有。同时,玩忽职守罪是指行为人不严肃认真地对待自己的职责,不负责任,对于由此而造成的严重后果并非出于其本意,因而是过失。[10]笔者认为,无论是玩忽职守罪的罪过,还是滥用职权罪的罪过,由于法律没有明确规定只能由一种罪过构成,而且,滥用职权罪与玩忽职守罪被规定在同一法条之中,两者的法定刑也完全一样,因此,仅凭“一罪一罪过”的传统观念,难以理解这种新的立法模式。其实,刑法第398条关于故意泄漏国家秘密罪与过失泄漏国家秘密罪的立法模式已经树立了一个新的标杆,即故意犯罪与过失犯罪不仅可以规定在一个法条中,并共用同一法定刑,还通过明确的方式表明了罪过形式。尽管滥用职权罪与玩忽职守罪的罪过形式没有被立法者在法条中直接表明,但是,结果犯的立法模式就预示着行为人的主观心态是针对结果而言的,而不是针对玩忽职守或者滥用职权的行为本身,至于对危害后果的心理态度显然不能排除故意的存在。有的则认为,“过失或者故意说”有违我国的刑法理论。我国《刑法》总则按照罪过形式把犯罪区分为故意犯罪和过失犯罪两大类。根据我国刑法理论,某种犯罪基本构成的罪过形式只能是一种,或者是故意,或者是过失,而不应当既可以是故意也可以是过失。[11]笔者认为,“应不应当”与“立法现实”是两个问题,不能把“应然”与“实然”相混淆。从立法技巧上来看,如果《刑法》中只规定一个“泄露国家秘密罪”,那么,谁能否认这个“泄露国家秘密罪”的主观方面只有故意或者只有过失呢?

(二)潜在的并存关系

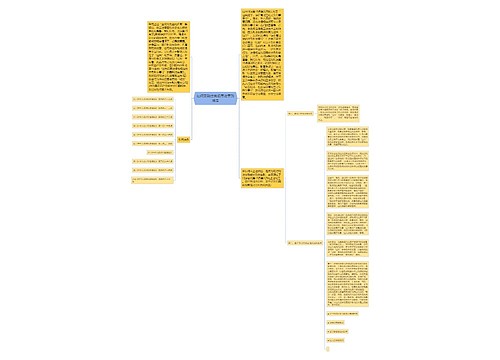

过失犯罪与故意犯罪的竞合关系—以结果加重犯为视角

结果加重犯,也称加重结果犯,是指实施基本犯罪构成要件的行为,发生基本犯罪构成要件以外的重结果,因而刑法规定加重刑罚的犯罪形态。[17]据此,结果加重犯的首要特征就是法律拟制性,即法定性,或曰特别规定性。没有法律的规定,就不能构成结果加重犯,这是罪刑法定原则中处罚法定的要求,同时也是结果加重犯与其他罪数形态,如牵连犯、连续犯等不同之处所在。当然,这里的法定性并不是总则性规定,只是分则中个别性规定。对法定性特征,中外学者一般持赞成态度,如有的指出:“结果加重犯的成立,以刑法上有加重其刑之规定者为限,为各国刑法所共认。虽因犯罪,致生一定结果,而刑法上并无加重其刑之规定,与结果加重犯无关。”[18]日本学者中川佑夫说:“所谓结果的加重犯,是由于基本犯罪的行为,进而发生较重结果的场合,将该基本犯罪与加重的结果视为一个犯罪,处罚较基本犯罪的刑罚为重的犯罪类型。”

(一)基本罪的主观方面为故意

根据刑法基本理论,过失犯罪为结果犯,因此,即使立法规定当出现了更重的结果时加重其刑的情形,也只能属于情节加重犯,其不同程度的结果只是表明危害程度的不同,其结果在性质上还是同一的,不符合结果加重犯的基本特征。因此,结果加重犯的基本罪应当属于故意犯罪,而不包含过失犯罪在内,如同有学者指出,“过失犯罪以发生刑法分则所规定的法定的危害结果为成立要件,而这种危害结果是单一的,不存在超越单一结果的复合结果即加重结果。因此,过失犯罪不具备结果加重犯的特殊复合构成。”[19]不难理解,如果基本罪为过失,而加重罪为故意,则整个犯罪的属性就发生了根本的变化,应当以加重罪的故意犯罪论处,这时已不再属于结果加重犯的范畴。所以,结果加重犯的基本罪的主观方面应当属于故意。

(二)加重罪的主观方面为过失

由于结果加重犯中只有一个基本行为,如果行为人对重结果在主观上持故意的心态时,则不论是直接故意抑或是间接故意,根据刑法中主客观相统一原则的要求,该种情形均当以重结果的故意犯罪论之,因而不再属于结果加重犯的范畴了,由此可以推知,加重罪的罪过不可以是故意而只能是过失。正如日本学者香川达夫所言,“对加重结果持故意时与一般的故意的结果犯没有任何区别,不应包括在结果加重犯之中。因为设立结果加重犯概念是为了贯彻责任主义原则,是对结果加重犯没有过失的行为人不对加重结果承担责任而对加重结果持故意时本身就是应负刑事责任的。因此,设定故意的结果加重犯没有任何意义,只能承认过失的结果加重犯”。[20]但也有论者指出,应当将其理解为间接故意。不能将加重结果的罪过形式理解为直接故意,当行为人对加重结果的主观罪过是直接故意时,其行为性质失去了基本犯的性质。在这种情况下,对行为人应当按照加重结果的故意犯罪定罪处理。[21]此论述难以让人理解,为什么同为故意,只有间接故意可以成为结果加重犯的罪过形式,而将直接故意排除在外。这明显不合逻辑。

据上可知,结果加重犯的形态是法律对特殊类型的犯罪予以一罪化处理的结果,基本罪与加重罪两者分别属于故意与过失两种不同的罪过形式,[22]而根据结果加重犯的定罪原则,只按照基本罪一罪定罪并加重处罚,以故意伤害致人死亡为例,依照法律规定其罪名仍为故意伤害罪,即从表面上看是故意犯罪,但其内部构造中已经置人过失犯罪(过失致人死亡罪),所以,从结果加重犯的外部构造来看,基本罪与加重罪之间属于想象竞合犯形态,[23]是一种法律拟制的特殊的故意与过失合二为一的想象竞合犯。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第三百九十八条

查看更多

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心