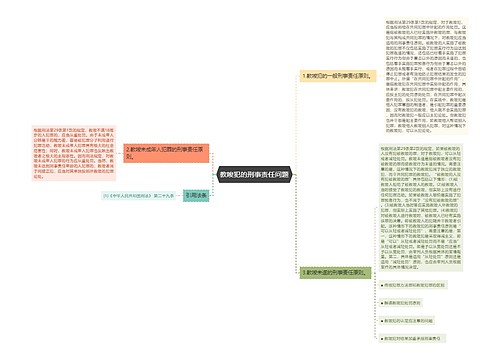

论教唆犯未遂的范围思维导图

感情愚钝

2023-03-08

范围

教唆

犯罪

未遂

规定

行为

没有

实行

处罚

刑法

共同犯罪

教唆犯

——刑法第29 条第2 款的检讨与完善

树图思维导图提供《论教唆犯未遂的范围》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《论教唆犯未遂的范围》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c8d695db305096bb7d75386f3d296f82

思维导图大纲

相关思维导图模版

论教唆犯未遂的范围思维导图模板大纲

教唆犯的未遂涉及到教唆犯和未遂犯两个刑法理论上有争议的犯罪形态,我国刑法学界一般认为刑法第29 条第1 款所规定的教唆犯存在未遂形态,而对第2 款所规定的教唆犯属于何种犯罪形态则存有争议。本文拟就教唆犯未遂的范围略陈管见,探讨“被教唆的人没有犯被教唆的罪”的含义,指出刑法第29 条第2 款所存在的缺陷并对该款提出完善建议。

作为教唆犯停止形态中的重要概念,教唆犯的未遂并不是伴着刑法的出现而诞生的。在封建制及早前的刑法中,因没有关于教唆犯的专门规定,不存在教唆犯未遂的范围之争。自从1871 年德国刑法典将教唆犯从正犯中分离出来,教唆犯成为一种独立的共犯人类型,并按共犯独立性原则处罚以后,就开始了教唆犯未遂的范围之争,这种争议实际上是共犯从属性说与共犯独立性说争议的一部分。

一、教唆犯未遂范围的界定

关于教唆犯的性质,国外刑法学界有共犯从属性说与共犯独立性说之争,两者对教唆犯未遂的范围持不同的观点。共犯从属性说以客观主义为基础,认为教唆犯本身不具有独立的犯罪性和可罚性,其成立犯罪和负刑事责任的根据,都从属于实行犯即正犯,以实行犯的有罪性和可罚性为前提。教唆犯的未遂须以被教唆者的行为构成犯罪为前提,如果实行犯没有犯被教唆的罪,教唆犯不成立。共犯独立性说则以主观主义为基础,认为教唆犯的犯罪性和可罚性,以其自身固有的主观恶性为转移。只要教唆犯基于主观恶性,实施了教唆行为,即使被教唆者没有犯被教唆的罪,教唆犯也构成犯罪。我国刑法学界对教唆犯的性质虽然有从属性说、独立性说以及两重性说之争,但以两重性说占主导地位。具体而言,有以下两种观点:

(一) 教唆犯的未遂仅存于刑法第29 条第1 款

该说认为现行刑法第29 条第1 款所规定的教唆犯,只有在被教唆者实施犯罪时才成立,即教唆者与被教唆者之间须成立共犯关系,教唆犯的成立及其形态都依附于实行犯,这就是教唆犯的从属性。但教唆犯的刑事责任,不是比照实行犯的刑事责任,而是依其在共同犯罪中的作用来追究,这就是教唆犯在处罚上的独立性。只有这种情况的教唆犯才存在教唆犯的未遂问题。现行刑法第29 条第2 款所规定的教唆犯,是被教唆者没有犯被教唆之罪的情形,教唆者与被教唆者根本不成立共犯关系,但现行刑法仍对其规定了刑事处罚原则。这种情形的教唆犯,既无犯罪的从属性,也无刑罚的从属性,亦即只有独立性。该说否定刑法第29条第2 款有存在教唆犯未遂的余地,但如何理解该款则见解不一,主要有以下三种观点:

第一,既遂说。该说认为教唆犯的教唆行为仅止于教唆,一经教唆完毕,其犯罪就已终了,不论被教唆的人是否实行教唆犯所教唆的犯罪,均构成既遂犯。实际上该说以教唆行为为标准,即只要被教唆者接受了教唆,并产生了犯罪意图,教唆犯的行为即达到既遂。此说的论据欠缺说服力,它机械地将教唆行为与实行行为割裂开来,视教唆犯为举动犯,与教唆犯二重性说理论相左。更何况, —行为实行终了并不等于犯罪既遂,还存在实行终了的未遂的情形。

第二,特殊教唆犯说或成立说。该说认为这种情形的教唆犯不构成共同犯罪,不是犯罪的任何一种停止形态,可以笼而统之地称为特殊教唆犯或犯罪成立,而没有必要再认定其是犯罪的哪种形态,应根据其本身的犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度,从轻或减轻处罚。因为在被教唆者没有犯教唆之罪时,我国刑法第29 条第2 款只规定如何处罚,并未规定“以未遂犯论”,因而对于这种情况,只要依教唆犯定罪,根据刑法第29 条第2 款规定从轻或者减轻处罚就可以了,无需确定为教唆犯的未遂与预备。此说将教唆犯的停止形态的问题简单化,只谈定罪或犯罪成立,回避了问题的实质,无助于问题的解决。

第三,预备说。该说认为在这种情形的教唆犯应以预备犯论,教唆犯对被教唆者实施教唆行为,与为犯罪寻找犯罪同伙本质上是相同的,而寻找犯罪同伙正是犯罪预备的一种表现形式;已经着手实行犯罪是构成未遂犯的一个必要条件,被教唆者没有实行犯罪的情况下,犯罪行为还是处于着手实行犯罪以前的行为,只能属于犯罪预备。刑法第29 条第2 款不是对教唆犯的未遂而是对教唆犯的预备所规定的处罚原则,因为刑法第23 条已有未遂犯的处罚,没有必要再对教唆犯的未遂作同样的规定;而教唆犯罪的预备比一般犯罪的预备社会危害性更大,因此有必要对之规定一个比刑法第22 条一般预备犯处罚原则更为严厉的处罚方法。有学者认为预备说的观点是不妥当的。因为,其一,它所坚持的实行犯着手犯罪前教唆行为只能视为犯罪预备的观点,完全是外国刑法学中具有客观主义片面性的教唆犯从属性说的见解,而不符合我们所坚持的教唆犯二重性说的要求。按照教唆犯二重性说的观点,教唆行为因刑法总则的修正性规定与具体犯罪的结合,也属于具体犯罪构成客观方面实行行为的有机组成部分,因此教唆行为已不能等同于非教唆犯罪情况下寻找共同犯罪人的预备行为。教唆行为的着手实行和完成都不受实行犯是否实行犯罪的制约,但是教唆犯的既遂却要以实行犯完成犯罪为标志,因此,在教唆犯实施了教唆而被教唆者没有犯被教唆之罪的情况下,教唆犯构成的不是预备,而只能是未遂。其二,它对刑法第29 条第2 款所规定的处罚原则的解释是错误的。教唆犯在共同犯罪中往往危害较严重,对此刑法在共同犯罪的有关规定中已作了充分考虑并有所体现,因此,对教唆犯罪的预备、未遂等,应该结合教唆犯罪和犯罪的预备、未遂的有关规定来处罚,而不应认为在犯罪预备的一般规定之外,法律还规定有—个较重的对教唆犯罪预备的处罚原则。所以,刑法第29 条第2款是对这种情况下的教唆犯要按照未遂处罚的明示和强调。

(二) 教唆犯的未遂存于刑法第29 条第1 款和第2 款

笔者认为教唆犯的未遂仅存于刑法第29 条第1 款,即教唆犯未遂的范围仅限于被教唆者犯罪未遂或中止(着手后的中止) 的情形,而刑法第29 条第2 款所规定的教唆犯则属于预备形态,理由如下:

第一,所谓被教唆者没有犯被教唆的罪,包括以下五种情形:1. 被教唆者拒绝教唆;2. 被教唆者虽然当时接受了教唆,但随后又打消犯意,并未进行任何活动;3. 教唆犯对被教唆者进行教唆时,被教唆者已有实施该种犯罪的故意,即被教唆者所实施的犯罪不是教唆行为引起;4. 被教唆者当时接受了教唆,但实际上所犯的并非所教唆的罪;5. 被教唆者虽然当时接受了教唆并为犯罪作了准备,但因己意或意志以外的原因未能着手犯罪。笔者认为,前两种情形属于被教唆人没有犯被教唆的罪,自无疑义;第3 种情形实质为教唆犯与帮助犯的错误问题,应认定为帮助犯;有争议的是第4 种和第5 种情形,就第4 种情形而言,依据部分犯罪共同说,只要被教唆者所犯之罪在规范意义上包括了所教唆之罪,则教唆者与被教唆者在两罪重合的范围内成立共犯。反之,如果被教唆者所犯之罪与教唆之罪在规范意义上互不重合,不具有因果关系,则应认定为被教唆的人没有犯被教唆的罪。就第5 种情形而言,要构成共犯关系,至少要被教唆者着手实行犯罪,否则两者之间不构成共同犯罪,因此该种情形也属于“被教唆者没有犯被教唆罪”。

第二,我国刑法第29 条第2 款规定的教唆犯,是被教唆者没有犯被教唆之罪的情况,在这种情况下,教唆犯与被教唆者根本不成立共犯关系,刑法却仍然对之规定了刑事责任。这里的教唆犯既无犯罪的从属性,也无刑罚的从属性,即只有独立性。而“未遂说”用独立性和从属性相结合的二重性说来证明刑法第29 条第2 款所规定的教唆犯是教唆犯的未遂犯,其理论前提是错误的。该款所规定的教唆犯更多地是出于刑事政策的考虑,此种情形的教唆犯尽管没有产生实际的危害,但他依然对社会构成威胁“, 因为如果他雇请的第一个人拒绝,他有可能会雇请另一个人去实施犯罪。”如果只能在危害发生之后进行干预,安全将会大大减少,而在危害发生之前就惩罚这种教唆行为则有助于预防犯罪。

第三,将教唆行为定为教唆犯的实行行为,会与未遂犯的理论相左。未遂犯,是指在直接故意犯罪中,己经着手实行刑法分则所规定的某一具体犯罪的实行行为,由于行为人意志以外的原因未达到既遂的情形。可是教唆行为并非“刑法分则所规定的某一具体犯罪的实行行为”。“除非一个人的举动表明了一种犯罪行为,否则他就不构成未遂犯。”被教唆者没有犯被教唆的罪的确是教唆者“意志以外的原因”,但问题是预备犯未能着手犯罪实行行为也是由于行为人“意志以外的原因”。

第四,未遂犯的处罚根据有客观的未遂论、主观的未遂论与折衷的未遂论之分。主观的未遂论认为犯罪行为是行为者的意思或性格的表现,未遂犯的处罚根据是实现犯罪的行为者的意思或性格的危险性的外部表现。客观的未遂论认为犯罪是行为人的行为对社会的危害或者对法益的侵害,未遂犯的处罚根据是惹起构成要件结果的客观危险性。折衷的未遂论认为未遂犯的处罚根据在于实现犯罪的现实危险性和行为人的主观恶性。笔者认为我国刑法应当采取折衷的未遂论,行为人即使存在犯罪意思,但如果没有发生结果的客观危险性,则不能作为未遂犯予以处罚。教唆行为自身的确潜在地具有侵害法益的某种危险,但是只要该种行为局限于教唆行为,就不能认为其具有作为未遂犯处罚的现实危险。为了使教唆犯被作为未遂犯加以处罚,教唆行为和未遂结果(被教唆者的实行) 都必须同时存在,即教唆犯的未遂只能存在于被教唆者至少要达到着手实行犯罪的程度。

第五,我国刑法第29 条第2 款的规定实际上是注意规定而非法律拟制,它只是提请司法人员注意“如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。”它无意创造一种不同于第23 条所规定的另一种未遂犯。如果将该款理解为教唆犯的未遂还会出现同一种教唆行为作不同解释的现象,例如某甲教唆13 岁的某乙实施抢劫遭到其拒绝,按照间接正犯的理论某甲不构成抢劫罪(未遂) ,充其量只是预备犯。而如果某甲教唆20 岁的某丙实施抢劫遭到其拒绝则构成抢劫罪(未遂) 。两个被教唆的对象都没有实施犯罪,只是前者没有达到刑事责任年龄而后者达到了,按理说前者的社会危害性更大,对其行为更应追究刑事责任。

二、我国刑法第29 条第2 款的检讨

上述学界对我国刑法第29 条第2 款存在各种不同的解读,笔者认为这源于该款立法上的缺陷,正是由于以下这些缺陷才导致刑法理论上的认识混乱。

(一) 法条本身存在逻辑矛盾

教唆犯作为刑法中的犯罪人的重要种类,被规定于我国刑法总则第二章“共同犯罪”中,但在同一条不同的两款中,对性质不同的两类犯罪却使用同一教唆犯的概念,前款肯定教唆犯是共犯人的一个种类,而后款又加以否定,这种矛盾的立法例不仅有失刑法典的科学性与严谨性,而且极易导致刑法理论上的认识混乱。学界一方面认为教唆者本身不直接实行犯罪,而是故意教唆他人使其产生犯罪意图并进而实施犯罪,教唆者与被教唆者之间既有共同故意,又有共同行为,因而构成共同犯罪。另一方面又认为,教唆犯的成立,并不要求被教唆者非得实施被教唆之罪不可,教唆者只要实施教唆行为就构成犯罪。上述观点是在首先肯定教唆犯是共犯人的前提下,又认为如果被教唆者没有犯被教唆之罪,就不构成共同犯罪,这种理论上难以自圆其说的观点导致教唆犯未遂范围的混乱。因为共同犯罪作为数人协力参与犯罪的一种犯罪形态,其最基本的特征在于至少有两个以上的规范违反者,教唆犯既系共犯人中的一种,自不例外。若被教唆者没有成为正犯,教唆者单独成立教唆犯,则只能导致教唆犯既在共犯之中,又居共犯之外,地位模糊不一,角色变化不定,从根基上减损共犯体系逻辑上的周延与自恰。

(二) 规定的处罚原则不合理

(三) 没有明确该款的犯罪形态

我国刑法第29 条第1 款的规定体现了教唆犯的从属性,而第2 款的规定则体现了教唆犯的独立性。据此学界通说认为教唆犯的性质为两重性即教唆犯是从属性与独立性的统一。但从属性与独立性这两种对立的性质难以想象会在教唆犯这个概念中得到有机统一。学界这种含糊其辞的解说根源于立法对“被教唆的人没有犯被教唆的罪”处罚根据的暧昧。而反观世界上的其它立法例则对“被教唆者没有犯被教唆罪”的情形作了明确规定:

第一,按阴谋或预备犯论处。如俄罗斯联邦刑法典第34 条规定:“ 如果实行犯由于其意志以外的情况未将犯罪进行到底,则其余共同犯罪人仍应承担预备犯罪或犯罪未遂的刑事责任。由于意志以外的情况而未能怂恿他人实施犯罪的人,亦应承担预备犯罪的刑事责任。”

第二,按正犯或教唆处罚。如泰国刑法典第84 条第2 款规定:“受雇人实行其犯罪行为,教唆犯应当按正犯处罚。受雇人未实行犯罪行为,不论是因没有同意、还没有着手或者其他原因,教唆犯应当依该罪法定刑三分之一处罚。”

第三,不处罚。如意大利刑法典第115 条规定,除法律另有规定外,如果教唆被接受或受教唆的人未实施犯罪,教唆他人犯罪的行为,不受处罚。

第四,按未遂犯论处。如我国1935 年刑法典第29 条第3 款规定:“被教唆人虽未至犯罪,教唆犯仍以未遂犯论。但以所教唆之罪有处罚未遂犯之规定者,为限。”该刑法后为我国台湾地区所沿用,但在2005 年2月2 日修订时将该款删除。

三、我国刑法第29 条第2 款的完善

由于我国刑法第29 条第2 款存有诸多缺陷,不少学者对此提出了很多完善建议,如有的认为该款的规定有悖于刑法立法体系结构的合理性。将共犯教唆犯在总则中加以规定是科学的,这是因为每一种故意犯罪都有出现共犯教唆犯的可能,如果对此在分则中逐一规定,势必使刑法条文繁琐,出现不必要的重复,也不便于司法机关办案中实际操作,这种立法结构正是刑法进步的结果。而“被教唆的人没有犯被教唆的罪”具有独立性和相对可罚性特征,是一种独立存在的具体犯罪,其理应在刑法分则中规定。但我国刑法典将独立可罚的“被教唆的人没有犯被教唆的罪”规定于总则,这种立法模式在刑法体系安排上显得不尽合理,与总则中一般原则的规定在体例上产生冲突,有损于刑法典的严肃性和结构的合理性。因而,基于共犯体系逻辑自恰性的考虑,应将其阻挡在共同犯罪的堡垒之外,即将其从共同犯罪(教唆犯) 中剔除出来,在分则中单设教唆罪。完善后的教唆犯罪,应在总则和分则中作如下具体规定:

总则条文第××条教唆他人犯罪,并且被教唆者实施了教唆者教唆之罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。

分则条文第××条教唆他人犯罪后,被教唆者没有犯被教唆之罪的,是独立教唆罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。

在被教唆的人没有犯被教唆的罪的场合,单纯的教唆行为也违反了规制共同生活而设定的法律规范,仍会威胁到法益或对法益有侵害的危险。而“刑法要达到的效果是对规范同一性的保障、对宪法和社会的保障” ,就有必要对“被教唆的人没有犯被教唆的罪”之教唆犯发动刑法的行为规制、秩序维持之机能。但在分则中设立独立教唆罪或教唆未遂罪的设想也难以解决问题,而且还会产生新的矛盾,即如何处理刑法第29 条所规定的教唆犯与独立教唆罪或教唆未遂罪之间的冲突。曾经存在“独立教唆犯”规定的日本在现行刑法中也将其取消了,尽管其在理论中仍占有一席之地。

综上所述,笔者认为我国刑法第29 条第2 款可作如下修改:如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,教唆者与被教唆者不构成共同犯罪。但如果被教唆的罪法定最低刑为三年以上有期徒刑的,对于教唆者按被教唆的罪的预备犯处罚。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第二十九条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心