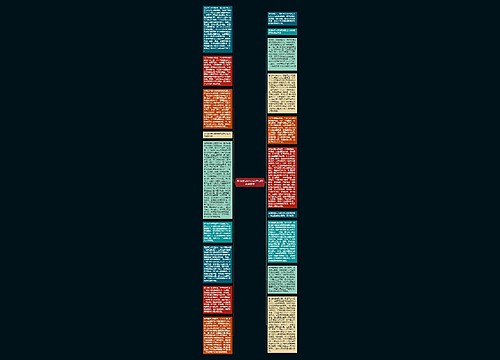

刑事诉讼证明责任的分配与法官的证据调查权思维导图

所谓永远

2023-03-08

证据

调查

法官

分配

证明

责任

刑事诉讼

诉讼

进行

程序

刑法

刑事诉讼法

刑事诉讼法论文

关键词: 实体层面的证明责任/程序层面的证明责任/法官的证据调查权

树图思维导图提供《刑事诉讼证明责任的分配与法官的证据调查权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《刑事诉讼证明责任的分配与法官的证据调查权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:73a4c4d7872d2a6a609c2194e2d4cb5f

思维导图大纲

相关思维导图模版

刑事诉讼证明责任的分配与法官的证据调查权思维导图模板大纲

内容提要: 大陆法系与英美法系在证明责任分配理论上存在着较大的区别,我国的证明责任分配理论应当在借鉴二者的基础上另辟蹊径,即证明责任可以分为实体层面的证明责任与程序层面的证明责任。以此为依据,法官行使证据调查权的行为并非其履行证明责任的表现,而是一种职权行为,因此应当符合程序中立原则的要求。为防止法官产生不利于当事人的偏见,法官的证据调查权应当受到严格的程序制约。

目前我国诉讼法学界在有关刑事诉讼证明责任分配的理论问题上依然存在较大争议,至今尚未形成一个统一的认识。特别是根据我国现行刑事诉讼法的规定,法官在庭审过程中依然享有一定的证据调查权。有学者认为这是法官承担证明责任的表现,对此笔者不敢苟同。为论述清楚这一问题,笔者尝试对证明责任分配理论进行一种全新的思考,并在此基础上对法官的证据调查权之性质予以澄清。

一、证明责任分配理论新解

有关证明责任的理论在大陆法系国家与在英美法系国家存在着较大区别。大陆法系证明责任的理论深受德国诉讼法理论的影响,认为证明责任包含双重含义:其一是当事人在具体的诉讼过程中,为了避免败诉的风险而向法院提供证据的必要性,这一层面的证明责任通常被称为主观的证明责任;其二是指在口头辩论结束之后,当事人因要件事实没有得到证明,法院不认可相当于该事实为构成要件的法律发生效力而承担的诉讼上的不利益,这一层面的证明责任通常被称为客观的证明责任。英美法系的诉讼理论和实践中也认为证明责任分为两个层面:其一是提出证据的责任,指在诉讼的早期阶段,当事人必须提供足够的证据使法官认为有理由将争点事实交给陪审团认定的行为责任,也被称为通过法官的责任;其二是说服责任,指当事人对交付陪审团进行事实认定的案件,在审判程序的最后阶段,因争点事实真伪不明而承担的诉讼上的不利益,也被称为通过陪审团的责任。

对于两大法系在证明责任上的理论分类,我国有学者认为具有一致性,即大陆法系的主观证明责任相对应于英美法系的提出证据的责任,大陆法系的客观证明责任相对应于英美法系的说服责任。[1]笔者认为这实际上是对两大法系证明责任理论的误解,大陆法系的主观责任与客观责任是从行为与结果两个角度来对证明责任进行的分类,主观责任强调的是当事人的举证行为,而不涉及到诉讼后果的问题,因此又被称为行为意义上的证明责任,简称为行为责任;客观责任强调的是诉讼的结果,即当诉讼程序终结时,如果案件的要件事实仍然处于真伪不明的状态时,由证明责任的承担者承担败诉风险,因此,被称为结果责任。[2]在大陆法系的职权主义诉讼模式下,法官主导庭审,负责对案件事实进行调查核实,虽然当事人为避免败诉风险也会主动提供证据,但其提供证据的行为与案件的实体处理结果之间并没有必然联系,即如果他不提供证据也不必然承担败诉风险,因此,在大陆法系的证明责任理论中才会出现与结果并无关系的行为责任。从责任与后果的对称关系来讲,大陆法系证明责任理论中的主观证明责任(行为责任)从严格意义上来讲并非责任。而英美法系的提出证据的责任与说服责任是从诉讼的阶段上以及接受证明的主体上对证明责任进行的分类,提出证据责任发生在诉讼的开始阶段,是当事人对法官所承担的责任,即当事人为使法官将案件交由陪审团审理,必须提出“表面上充分的证据”,否则将承担请求被驳回的不利后果,因此,提出证据责任本身既包括行为责任也包括结果责任;说服责任是当事人对陪审团承担的责任,即法官将案件交由陪审团审理之后,当事人必须运用证据说服陪审团确信待证事实真实存在并达到排除合理怀疑的程度,否则将承担起主张(即被告人有罪)不能成立的败诉结果,因此,说服责任本身也既包括行为责任也包括结果责任。

通过以上论述,笔者认为大陆法系与英美法系的证明责任理论不具有统一性,也不能互相适用于对方的诉讼实践,在此,笔者将大胆尝试从两大法系的诉讼实践中寻找出一种统一适用的证明责任理论,摒弃已有的从行为与结果或者从诉讼阶段的角度来划分证明责任层次的理论方法,不揣冒昧的从实体与程序角度对证明责任的层次性进行分析。

刑事诉讼证明责任的分配在实质上是对诉讼当事人之间实体和程序权利义务的分配:从实体的角度来看,证明责任的分配与一定的实体法律后果相联系,即证明责任的承担者在案件事实真伪不明的状态下承担败诉的风险;从程序的角度来看,证明责任的分配与程序的启动、推进相联系,即证明责任的承担者必须提出有一定证据支持的主张以启动诉讼程序,并且在程序进行的过程中提出相应的论据(即证据)来证明自己的主张以推动程序的发展。

在证明责任的分配问题上,实体层面的证明责任的分配更具有根本意义,因为不论采取哪种诉讼形式,诉讼认识的有限性都决定了案件事实真伪不明的状态是不可避免的,同时诉讼的终局性原则又决定着裁判者必须做出非此即彼的裁决,因此,除了古代神明裁判之外的其他诉讼模式下都存在着这一层面的证明责任的分配问题[3].近代纠问式诉讼推行有罪推定原则,因此,被告人在不能证明自己无罪的情况下要承担被判决有罪的不利后果,即“疑罪从有”;现代诉讼包括职权主义诉讼和当事人主义诉讼都是建立在无罪推定原则的基础之上的,因此证明被告人有罪的责任均由控诉方承担,否则被告人有权利被判决无罪,即“疑罪从无”。

综上所述,虽然程序层面的证明责任以实体层面的证明责任为依据,但它有自己的相对独立性,该独立性主要体现于程序层面的证明责任的后果上,即未尽到启动诉讼责任和推进诉讼责任的当事人并不一定承担实体上的不利后果。但同时,程序层面的证明责任又脱离不开实体层面的证明责任,因为正是实体层面的证明责任促使当事人去履行启动诉讼和推动诉讼的责任。

实体层面证明责任与程序层面证明责任的理论分类较之主观证明责任与客观证明责任、提出证据责任与说服责任的分类的优越性体现在对程序独立价值的侧重与强调,符合程序正义原则的要求,尤其是程序层面的证明标准将当事人举证、质证活动纳入到诉讼程序之中,当事人对启动诉讼证明责任的承担防止了将被告人交付审判的任意性,这对于保障被告人的无辜不受审的正当权利具有重要意义,而当事人对推进诉讼证明责任的承担保证了诉讼双方当事人积极参与诉讼的进程,促使双方当事人以自己的举证、质证活动实质性地影响事实裁判者的心证,因此,推进诉讼证明责任从另一角度而言也是对当事人诉讼参与权的肯定。

二、法官证据调查权与证明责任关系辨析

在职权主义诉讼和“混合式”诉讼(即职权主义与当事人主义的混合)模式下,法官均拥有程度不同的证据调查权,对于法官行使该权力的性质,我国有学者认为是法官对证明责任的承担,如:“审判机关,与其审判权相适应,承担主持法庭审理、综合评判证据、确定证据采用或补充调查、最终认定案件事实、作出裁判等一系列证明责任”,“审判阶段,人民法院是证明责任主体”。这种观点之所以认为法院或法官是证明责任的主体,究其原因是在证明责任的概念上存在着误解,该观点认为证明责任与举证责任是两个不同的概念,举证责任应依照谁主张、谁举证的原则在与案件结果有利害关系的当事人之间进行分配,而证明责任是从证明中引伸出来的,证明是“国家法定机关行使法定职权的活动,因而证明责任是一种权力性的法定职责”,证明责任是“公安司法机关依照法律规定的职权,在诉讼中所进行的收集、审核、运用证据、证实和确认案件事实的职责”,证明责任的分配应遵循职权原则和阶段责任原则。[4]

笔者认为上述观点对证明责任与举证责任关系存在着极大误解:根据我国有学者考证,我国学界对举证责任一词的运用来自于日本,但实际上是德国法上的概念,在德国诉讼法术语中,证明责任被写作“Beweislast”,其与英美的“Bur-den of proof”同义。日本学者通常将来自于德国的“Beweis-last”译为“举证责任”或“立证责任”,这一概念于19世纪末传入我国。因此,举证责任实际上是对德语证明责任的另外一种译法,而非与证明责任相区别的另一种责任。由此一来,上述学者有关证明责任和举证责任的区分实际上是不科学的,将证明责任归之于国家机关查清案件事实的职责更是不正确的。根据上文对证明责任基本理论的论述,笔者认为法院或法官的证据调查权并非证明责任,法官也非证明责任的主体。

首先,就实体层面来说,法官不承担证明责任。实体层面的证明责任解决的是案件在真伪不明情况下的败诉风险归属问题,法官作为裁判者在诉讼双方当事人之间进行裁判,即使在诉讼终结之时案件事实仍处于真伪不明的状态,法官也必须做出支持或反对一方当事人的判决,因此无论如何法官也不会承担事实真伪不明时的败诉风险。认为法官应承担证明责任的观点认为其在不履行证明责任的情况下所需要承担的不利后果是国家赔偿和过错责任[5],如果说司法人员办错案可能会导致国家赔偿和过错责任,那么对于疑案(即真伪不明的案件)司法人员该如何承担不利后果呢,如果因为法官查不清案件事实而对其采取惩戒措施,这显然是不合理的。

其次,法官也不承担启动诉讼的责任。在现代诉讼中,不告不理原则是控审职能分立和司法权的消极被动性的基本要求,没有控诉方的起诉,行使裁判权的法官不能主动追究犯罪,更没有提出一定的证据证明犯罪存在以求将其交付审判的责任,启动诉讼的责任只能由诉讼当事人来承担。

最后,法官行使证据调查权是职权主义诉讼进行的主要动力,那么法官是否承担推进诉讼的证明责任呢?对此问题的回答也是否定的,因为法官对案件事实和证据的调查本身并非证明活动,而是从未知到已知的事实探知活动。证明活动的顺序是先提出主张,然后用证据来证明该主张成立,相反,中立原则要求法官在调查证据之前不应当事先存有任何主张,其只能通过证据来认定案件事实,而不能去寻求证据来证明自己事先存在的某种主张。因此,法官对证据进行调查、收集并非证明活动,其推动诉讼进行是基于职权,而非履行证明责任。在实行混合式诉讼的国家,双方当事人与法官共同推进诉讼的进行,但其性质存在本质区别:当事人为避免败诉风险提出主张并以证据来进行证明是对推进诉讼的证明责任的履行,法官为查明案件事实而主动调查证据是履行审理义务,二者的活动虽然共同进行,但方向不同、目的不同。

综上,笔者认为法官在刑事诉讼中不仅不承担实体层面的证明责任,也不承担程序上的证明责任。法官的证据调查是其职权所决定的,而非履行证明责任,这决定了法官的证据调查活动必须符合程序中立原则的要求,不能存有支持或反对控辩双方之任何一方当事人的偏见。为达到这一要求,法官在诉讼中的证据调查权必须受到相应的程序制约。

三、法官证据调查权的程序制约

法官的证据调查权根据其行使的场所和方式可以分为庭内调查权和庭外调查权。庭外调查权根据时间的不同又可分为审前庭外调查权和审理过程中的庭外调查权。庭内调查权一般表现为法官在审判庭主动询问证人、被告人、被害人、鉴定人等等,其权力行使方式表现为口头询问;庭外调查权则表现为法官在法庭以外调查、收集证据,其权力行使方式不限于口头询问,也包括搜查、扣押、勘验、检查等等。

在从职权主义诉讼转向当事人主义诉讼的国家,如日本、俄罗斯等国,在转型的过程中保留了一定的职权主义因素,即在一定程度上保留了法官的证据调查权,但为避免法官在审前形成预断,均否定法官的审前证据调查权。根据现行日本刑事诉讼法的规定,法官也拥有庭内调查权和庭外调查权,在法庭上,法院可以依职权调查证据,但一般应在当事人请求的证据调查完毕之后进行,只有询问证人的时候,根据日本《刑事诉讼法》第304条第1、2款的规定,先由审判长或陪席法官询问,再由请求调查的当事人询问,最后由对方当事人询问。这样规定,主要是为了防止因控辩双方对交叉询问不熟悉可能发生的混乱[6].根据日本《刑事诉讼法》第99至147条的规定,日本的法官享有广泛的庭外调查权,调查方式包括扣押及搜查、勘验、询问证人、鉴定等等。根据2001年俄罗斯刑事诉讼法的规定,法官也有庭内调查权和庭外调查权,根据该法第275、278条规定,法官在控辩双方询问受审人、证人之后,可以对受审人和证人提问;根据该法第283、284、287、288、290条的规定,法官可以根据控辩双方申请或依职权决定进行司法鉴定、对物证的勘验、地点和房舍的勘验、侦查试验、检验。虽然日本和俄罗斯都保留了法官的庭外调查权,但与法、德的职权主义诉讼不同,日本和俄罗斯的法律都规定法官在庭外调查证据的时候不能单方秘密进行,诉讼双方当事人有权在场。根据日本《刑事诉讼法》第113、142、170条的规定,法官在庭外进行搜查、扣押、勘验、鉴定等活动时,检察官、被告人或辩护人可以在场。第159条规定,法官在庭外询问证人时,检察官、被告人或辩护人没有在场的,法院应当向没有在场的人提供了解证人供述内容的机会,对于对被告人显著不利的且难以预料的证人供述,辩护方可以要求在此询问必要的事项。根据俄罗斯《刑事诉讼法》第287、288、290条的规定,地点和房舍的勘查、侦查试验、人身检验由法庭在控辩双方参加下进行,控辩双方有权向鉴定人、专家或医生提问。

在当事人主义诉讼下,法官行使消极裁判权,因此,一般不允许法官在法庭上主动对证据进行调查,更不允许其在法庭之外单方对证据进行调查。原则上讲,当事人主义诉讼模式下的法官没有证据调查权。在某些情况下,为澄清事实,法官在法庭上可以进行一些补充性的调查工作,如对证人进行补充询问;开庭过程需要实地察看时,法官在其他诉讼参与人的参加下,可能去实地察看,以便切实了解情况形成正确心证[7].在总体上来说,英美法官享有证据调查权只是作为例外情况存在。

法官证据调查权的存在、大小、行使方式在很大程度上反映着一个国家的诉讼法在价值取向上的基本倾向:职权主义诉讼下法官的广泛的几乎不受限制的证据调查权体现着这些国家对实体真实价值的追求,但这种追求却以限制当事人的诉讼参与权为代价,而且容易导致法官产生不利于一方当事人的偏见;混合式诉讼吸取了职权主义诉讼的教训,在权力的范围和行使方式上对法官的证据调查权进行了极大的限制,一方面将法官的庭内证据调查权置于补充地位,法庭调查以当事人的平等对抗为主,另一方面保证当事人参与法官庭外调查的活动,从而将法官的庭外证据调查权置于双方当事人的监督之下,防止其产生不公正的偏见,从而体现了采混合式诉讼的国家在实体真实价值之外,也强调程序参与、程序中立等程序正义价值;当事人主义诉讼原则上否定法官的调查取证权,体现了其对程序参与、程序中立等程序正义价值的极端重视。

我国1979年的刑事诉讼法采职权主义诉讼模式,规定了广泛的法官证据调查权,根据该法第108、109、123条第2项的规定,法官在审前以及审理的过程中均有自行调取证据的权力。1996年我国刑事诉讼法修改之后,采控辩式的庭审方式,加强了控辩双方在庭审阶段的对抗性,同时对法官的证据调查权进行了诸多的限制:1.通过改变开庭审理的条件取消了法官的审前证据调查权,原法律规定开庭的条件为犯罪事实清楚、证据确实充分,对于不符合这一条件的案件,法院有权退回侦查机关补充侦查或自行进行勘验、检查、搜查、扣押和鉴定等等。修改后的庭前审查从原来的实体审查改为以程序审查为主,只要控诉方提交的起诉书有明确指控的犯罪事实并附有证据目录、证人名单、主要证据的复印件或照片,法院就应该开庭审理,不能因为事实不清、证据不足而将案件退回或自行进行调查;2.将法官的庭内调查权置于补充地位,即法官只有在控辩双方对被告人、证人、鉴定人询问之后才能对他们进行询问。3.对法官庭外调查权的范围进行了限制,根据《刑事诉讼法》第158条规定,在法庭审理的过程中,合议庭对证据有疑问的,可以宣布休庭,对证据进行调查核实。而1979年的法律则规定合议庭认为案件证据不充分或发现新的事实可以退回检察院补充侦查也可以自行调查。4.将法官庭外调查权的手段从原来的“勘验、检查、搜查、扣押和鉴定”改为“勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结”,除此之外,法官不能采取其他的证据调查手段。

注释:

[1] 陈刚。证明责任法研究[M].北京,中国人民大学出版社,2000.

[2] 何家弘。新编证据法学[M].北京,法律出版社,2000.349

[3]古代弹劾式诉讼在案件真伪不明的情况下,不是通过分配证明责任来解决案件,而是通过神明裁判获取神意。因此,神明裁判与证明责任的分配在疑案的处理上具有同样的功能,只不过前者依靠神意,而后者依靠人为制定的规则。

[4]宋世杰。证据学新论[M].北京,中国检察出版社,2002.113-116

[5] 宋世杰。证据学新论[M].北京,中国检察出版社,2002.116

[6]宋英辉译。日本刑事诉讼法[M].北京,中国政法大学出版社,2000.117

[7]龙宗智。刑事庭审制度研究[M].北京,中国政法大学出版社,2002.382

[8]虽然最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第154条规定:“人民法院调查核实证据时,可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。必要时,可以通知检察人员、辩护人到场”,但是由于该规定侧重从法院职权的角度赋予合议庭在是否通知控辩双方到场问题上的裁量权,而非从控辩双方权利的角度要求合议庭必须通知控辩双方到场,因此,合议庭不通知控辩双方到场并不属于程序违法,导致实践中合议庭行使庭外调查权时很少通知控辩双方到场。(北京师范大学·史立梅)

出处:《河北大学学报(哲学社会科学版) 》2005年第1期,第30卷(总第121期)

引用法条

[1]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第三百一十条

[2]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第两百八十三条

[3]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第两百四十四条

[4]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十三条

[5]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第三百零四条

[6]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百五十九条

[7]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百五十八条

[8]《最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释》 第一百五十四条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心