我无法苟同增设“袭警罪”的建议,理由很简单,如果因为警察的特殊身份和特殊职能需要法律的特殊保护而必须增设此罪,那么出于类似的理由,我们是否有必要增设“袭击城管罪”、“袭击医生、护士罪”、“袭击人民教师罪”、“袭击的士司机罪”……呢?

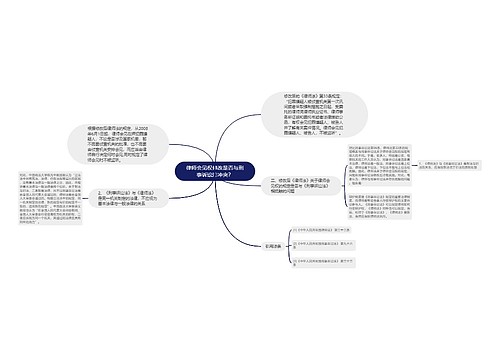

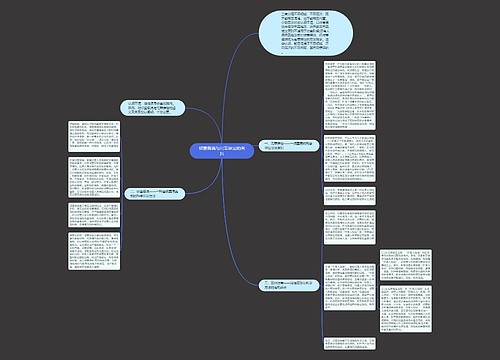

我们必须要搞清楚的是,为什么袭警事件会频发?这里面既有公安队伍自身的问题(比如执法水平、执法意识、执法硬件配置等),也有袭警相对人法律意识淡薄道德水准低的原因,还有法律环境方面准备不足的缘故(比如相关法律法规缺乏必要配套操作细则),更重要的是,由于我国处于社会发展转型期这样一个特殊的历史阶段,改革开放和市场经济建设引发资源配置、利益分配等方面的社会问题造成社会矛盾复杂甚至尖锐激化,处在各种矛盾交叉点的警察很容易因为情境式的“替代效应”而成为报复、泄愤的目标对象。这一点我们可敬的人大代表也注意到了,他在提案中也指出袭警“总体上是警民关系上的问题”,这说明袭警现象中也有正确区分两种矛盾的必要,老调虽然重弹,但是意义不同,警民关系中的问题,总体上还是人民内部矛盾的问题,而不是敌我矛盾的问题,而刑法是解决敌我矛盾问题的公器,是穷尽了所有社会关系调节手段后最严厉和最后的救济手段。利用增设“袭警罪”的手段来为袭警现象寻求救济,总是让人有点图穷匕现的感觉。

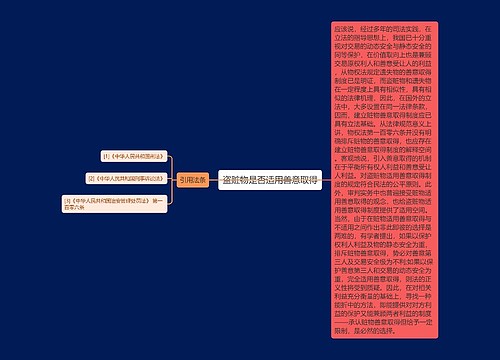

我们同样需要了解的是,现有法律法规已经为解决袭警问题搭建了法律解决的框架,这在《人民警察法》第35条、《治安管理处罚法》第50条、《刑法》第277条中都有体现,这些法律条文明确规定了阻碍民警执行公务的行为按情节轻重应该接受相应的行政、刑事处罚,但是由于这些法律条文为保证法律文本结构的完整性和一贯性,采用的是概括式的表述方式,因此对阻碍民警执行公务的具体情节未作详细规定,影响到了上述条文的可操作性和准确性,在具体实践中屡屡出现“以罚代刑”、“重罪轻罚”的无奈之举,使得上述法条的权威性和严肃性大打折扣,“没有形成震慑效应”。我们可敬的人大代表同样也发现了这个问题,并在提案中做了重点说明。但是我们也发现,上述条文较好的解决了警察的权力授予和权力限制问题,有效地防止了警察公权力泛滥的后果,也涵盖了设立“袭警罪”的初衷和对警察特殊保护的内容。通过对袭警案件个案的具体分析,我们可以清楚地发现,对于完全是由袭警相对人的不法行为引发的法律后果,法条将以“妨碍公务罪”、“故意伤害罪”、“故意杀人罪”的不断递进的法条竞合途径给予严惩,同时还可以通过司法解释等辅助手段提高对袭警相对人的惩处力度,对煽动群众暴力抗法的,还要通过《刑法》第278条的适用进行严惩。对于完全是由于警方的不当行为引发的袭警行为,法条也以对相对人不同程度除罪化和对责任警员严肃惩处的途径予以解决。对于双方过错引发的袭警现象,则通过明确责任归属、确定法律责任的方式解决。因此,没有必要再叠床架屋般的设立一个“袭警罪”。我们迫切需要的是一套关于警察规范执法的程序性规定及实施细则、一本关于袭警行为的详细的解释性规定和一份关于警察权力运行、监督、保障的组织条例及实施细则,而不是一个“袭警罪”的罪名。

我们还需要了解的是,增设“袭警罪”并不一定就能达到震慑、教育和维护法律权威及严肃性的目的,而且还有可能适得其反。增设一条条文并不是难事,而让法条发挥其作用可不是一件容易的事。用国家强制力去强制推行“袭警罪”条款,一定程度上是一种简单的、粗线条式解决袭警现象的做法,而且还带有一种维护警察特权的偏袒倾向和立法实践的“身份歧视”,可能会引起民众心理上的反感和社会公正感的丧失,不利于新形势下的新型警民关系的建立、发展。古云,徒法不能自行,而我们似乎也有“法律拿破仑主义”似的“路径依赖”,希望毕其功于一役,通过立法增设条文的手段解决袭警问题。这样的想法是好的,但却有点不现实。要达到希望通过增设条文来达到的效果,唯有扎扎实实的普法教育、规范合法的警察权力、懂法守法的泱泱公众和公平有序的和谐社会才可能有机会。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646