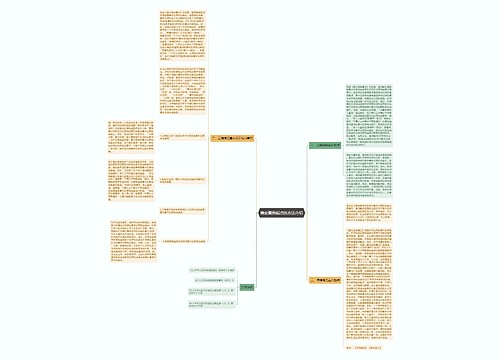

"醉驾入刑"不是一个刑事法律的专用名词,而是2011年修改刑法交通肇事罪过程的一个新闻宣传用语。

我国刑法第一百三十三条规定的交通肇事罪是指违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。这一法律在打击交通肇事犯罪方面起到了应有的作用,但随着社会的发展,逐步暴露出问题,主要是两个方面:一是"门槛高",即定罪起点太高,不发生事故不定罪,必须发生重大事故并符合其他法定条件才定罪;二是"太温柔",即最高刑罚太低,无论情节如何恶劣,最高刑一般才判七年有期徒刑。

针对这些问题,2 010年4月2 8日在第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议上,国务委员、公安部部长孟建柱向全国人大常委会作了《国务院关于贯彻实施道路交通安全法加强道路交通安全工作情况的报告》,报告中提出:"针对事故高发、多发态势,对酒后驾驶、使用假牌假证、违法高速驾驶机动车竞逐、客车超员等严重交通违法行为,研究增加拘留处罚措施,提高财产罚、资格罚幅度;同时,研究在《刑法》中增设'危险驾驶机动车罪',将醉酒驾驶机动车、在城镇违法高速驾驶机动车竞逐等严重危害公共安全的交通违法行为纳入《刑法》,并提高交通肇事罪的法定最高刑。"这样就正式提出了修改刑法的问题。

2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(八)》中华人民共和国刑法修正案(八),国家主席胡锦涛当日发布第四十一号主席令,决定于2011年5月1日起施行。修正案第二十二条规定:在刑法第一百三十三条后增加一条,作为第一百三十三条之一:

"在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。"有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。"新的刑法第一百三十三条规定的交通肇事罪是指违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

由于新修改的交通肇事罪中虽然将没有发生交通事故,但道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,也列入了犯罪之中,因此新闻媒体简称为"醉驾入刑"。

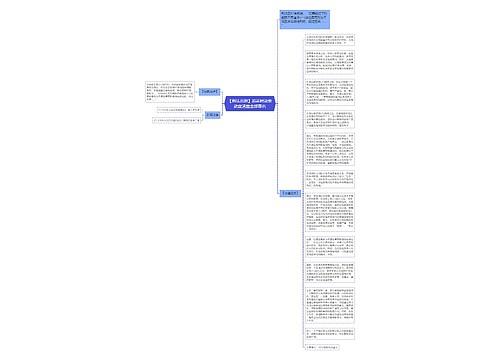

"醉驾入刑"的启示虽然"醉驾入刑"不是标准的刑事法律用语,但最终能够引发刑法的修改,给我们研究解决"超限入刑"带来了许多有益的启示。

启示一:宣传在前,为政府启动修正案,立法机关表决奠定了社会认知的基础。

启示二:分析刑法打击不力的问题,为修改刑法提出准确可行方案。

启示三:节约立法资源,在现有刑法条文中争取解决问题。"超限入刑"的提出和难点"超限入刑"的提出不是最新的观点,早在20 07年9月4日《法制日报》就发表了《交通法专家呼吁:拯救公路生命急需法律手段》报道,文中就提出:专家指出治超治限在立法执法守法三方面都存在问题,刑法几个罪名无法启动,涉及损害公路的司法解释缺失。

在国家内部刊物上也发表《有专家认为治超治限面临法律缺失》,党中央、国务院主要领导都作了重要批示,有关部门进行数次专题研究,其中一部分缺失已经完成了立法,但"超限入刑"问题一直没有解决。

"超限入刑"的难点 如同"醉驾入刑"一样,"超限入刑"也不是标准的刑事法律用语,应当也是一个宣传用语。"超限入刑"问题的难点需要加以分析。

认识之难。至今社会上一部分人仍然对"超限入刑"有不同的认识,认为"超限入刑"不利于民生。实际情况是:超限车辆没有压塌桥梁隧道时不同意定罪,超限车辆压塌桥梁隧道时都同意定罪。二是罪名之难。"超限入刑"是要新增加一个罪名,还是在现有罪名中进行法律适用,即是修改刑法条文,还是针对现有刑法条文进行司法解释;如果是前者,是什么罪名?

是否能够涵盖所有超限犯罪。如果是后者,是解释哪一个犯罪?

三是定罪技术标准之难。"超限入刑"中,超"限"多少定罪,是以路、桥、隧道技术标准作为定罪标准?还是以车辆技术标准作为定罪标准?