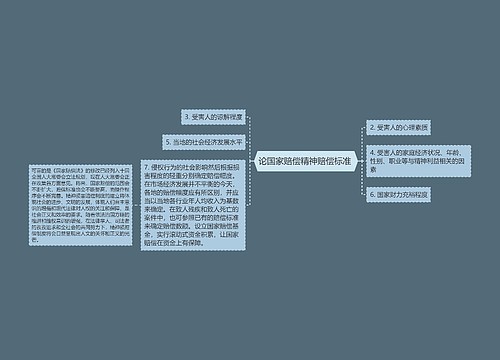

国家赔偿法中应设立精神赔偿思维导图

情痞有泪

2023-03-08

人与动物都具有生命,但人的生命却与动物的生命根本不同,人除了具有肉体生命,还具有动物所不具有的精神生命。人的生命是肉体生命与精神生命的辩证统一。精神生命的提出揭示了人作为人的人格所在,说明人的生命已超越了动物的本能生命,是在动物本能生命基础上产生的高级的生命形式,是自然界中绽放的最美丽的“花朵”。作为一个现实的人应注意到自己生命与动物生命的不同,应珍惜自己这“花朵”般的精神生命,让自己的精神生命燃烧起来。人不能象动物那样生活,仅仅为了吃、喝等肉体的本能需要。人的生命只有一次,我们既应珍惜自己的肉体生命,更

树图思维导图提供《国家赔偿法中应设立精神赔偿》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《国家赔偿法中应设立精神赔偿》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:28bdb13cfcca5f3bc5d4ddb2cddb6631

思维导图大纲

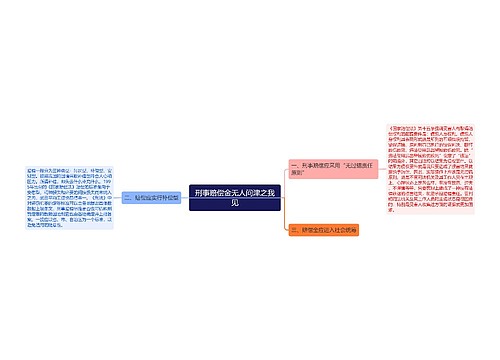

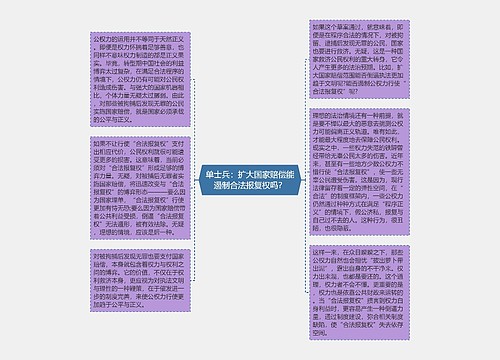

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

第1章 化工设计基本知识思维导图

U882667602

U882667602树图思维导图提供《第1章 化工设计基本知识》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第1章 化工设计基本知识》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:70ec0519ed26419068a32a511862aadd