违法征地行为频繁发生的主要原因是“公共利益”的界定不明确,要保护耕地,规范征地行为,必须严格界定“公共利益”的范围。首先,明确公共利益的内涵。其一,公共利益所涉及的受益主体应当是不特定多数人;其二,公共利益的义务主体是国家;其三,公共利益的目的应当具有非营利性。其次,明确列举公共利益的范围。建议将划拨土地范围作为“公共利益”的范围,如国家重大经济建设项目、国防设施、国家机关及地方机关建设用地、交通、水利、教育、文化等公益事业用地可以征收,而其他的项目则应严格限制占用耕地。

完善农村土地征收的程序,是维护失地农民正当权益的重要手段。为此必须保障农民在征地中的各种程序性权利。具体包括:知情权。征地前,有关部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等,以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农民。参与权。将拟订征地方案、制定征地补偿、安置方案、组织实施、清理土地等征地过程纳入规范化、法制化轨道,赋予被征地农村集体经济组织和农民对拟征土地的补偿标准、安置途径申请听证的权利。司法最终裁决权。法律应该明确规定,农民无法就补偿事宜达成协议时,有权提出异议并可申请仲裁,对仲裁不服的,任何一方都可申请法院作出最终裁决。[5]

提高征地补偿标准,扩大征地补偿范围,合理分配土地补偿费用

首先,提高补偿标准。制定征地补偿标准以土地的市场价格为基础,综合考虑现代都市农业等新型农业经营模式、土地的区位、当地经济发展水平、土地的预期收益,切实保护失地农民合法权益。其次,扩大补偿范围。遵循各国通行做法,逐步扩大补偿范围,具体包括土地所有权补偿、土地承包经营权的补偿、地上物补偿、残余地补偿、离职者或失业者补偿以及生态环境效益补偿。再次,合理分配土地补偿收益。由于我国农村土地所有权主体虚位,应使补偿收益更多地偏向失地农民,淡化对土地所有权的补偿,强化对土地承包经营权的补偿,把土地补偿费的大部分分给农户,由他们自主治理和经营,并指导他们合理使用这部分收益,用于再就业及改善和提高生活水平。

我国法律十分抽象、笼统地规定农村土地所有权主体包括乡、村和村民小组农民集体,但由于法律规定的模糊,导致土地所有权主体虚位,形成了“人人有权,农民无权”的现象。根据目前农村集体土地的治理和使用现状,笔者认为在今后数年内应重构农村产权组织,对其进行公司化法人机关改造,农民集体应当成为一个法人,应当按照法人来组织代表机关,运行它的财产。农民集体成员大会或代表会议为农民集体所有权主体行使所有权的权力机构,而不仅仅是一个监督机构[6,7],农民集体成为独立的维权主体,政府征用土地直接与农民集体协商,这样农民集体的积极性和维权意识会明显提高。

政府和征地单位在付给农民经济补偿之外,还应在现代职业技能培训方面发挥作用,使失地农民逐渐走向市场化。他们可以从以下三个方面来帮助就业:一是提供就业服务。政府、用地单位和劳动保障部门积极为失地农民提供就业岗位和就业信息,鼓励企事业单位多招本地失地农民,保证失地农民尽快实现再就业。二是由政府和用地单位提供资金保障,加强职业培训。根据失地农民的实际需要,有针对性地进行各类职业技能培训,保证就业技术的把握。三是制订优惠政策,减免税收,鼓励失地农民自主创业。为此,政府必须尽快构建完善的农民现代职业技能培训体系,提高农民素质,增强技能,增加就业机会,保障广大农民再就业。

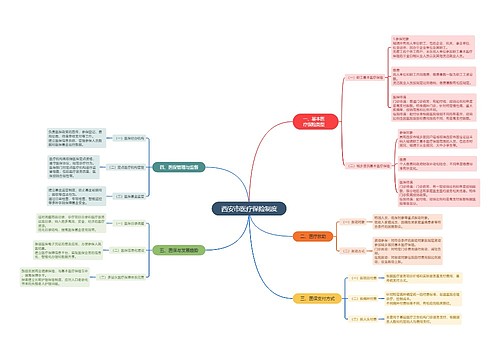

失地农民社会保障关键是要建立和完善失地农民养老保险和基本医疗保障制度,由政府、征地主体、集体、失地农民个人共同出资、合理负担保障费用。建立农民个人帐户,实行储备积累,按积累总额确定发放标准。资金以征地主体出大头、政府补贴、集体补助和个人交费为主要渠道,国家予以政策扶持,切实完善失地农民的社会保障制度。

参考文献:

[1]杨春禧.论征地程序改革与和谐社会构建[J].社会科学研究,2005:115-118.

[2]陈家贵.我国现行征地制度分析与对策研究[D].西南农业大学博士论文,200

[3]曹宗平.论我国征地制度的内在缺陷[J].经济学家,2005:60-6

[4]张思军.城市化过程中失地农民问题分析[J].理论参考,2006:52-5

[5]慎先进,董伟.完善我国农村土地征收法律制度的思考[J].三峡大学学:人文社会科学版,20028:75-7

[6]刘晓庆.城市化进程中失地农民的社会保障制度构建[J].西北农林科技大学学:社会科学版,2007:20-2