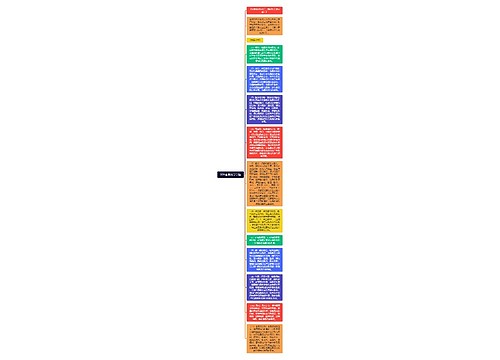

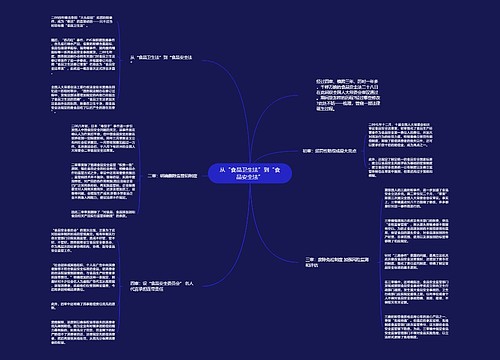

鉴定苹果有几套标准?答案是,既有国家标准,又有农业部颁布的无公害标准、绿色标准、外观等级标准等,让人无可适从。

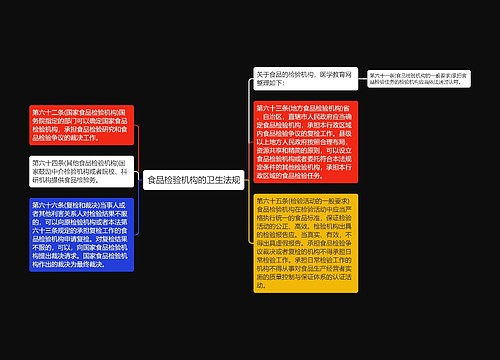

食品标准为大众所关注,然而目前我国食品标准多头重复、相互矛盾,造成了食品生产流通领域秩序混乱。据统计,我国制订完成的食品卫生标准达400余项,基本覆盖了食品从原料、添加剂到产品中涉及健康危害的各种卫生安全指标,也覆盖了食品生产经营各个环节的卫生要求。“而现实运作中,对很多标准存在不同的理解,企业和监管部门之间经常发生争议。由于标准权威解释机构的缺失,当争议发生时,企业的正当权益常常无法得到保障。”十一届全国人大代表宗庆后代表坦言。

为解决这一问题,草案规定,由国务院授权的部门负责制定统一的食品安全国家标准;没有国家标准的,可以制定地方标准;除食品安全标准外,不得制定其他有关食品的强制性标准。

食品安全需要“从农田到餐桌”的每个环节都要做好保障工作。众所周知,食品生产和销售企业应该是食品安全的第一责任人。但是目前的情况是,我国虽然也有一些标准,但门槛过底。“不论是什么样的人,只要拿着资金都可以搞加工、搞销售,门槛太低。”十届全国人大代表吴明楼在草案审议时说。

来自有关部门的统计表明,我国目前约有100多万家食品生产加工单位,其中约70%是10人以下的家庭小作坊。一些小企业、小作坊加工设备落后,掺杂使假、滥用添加剂、用非食品原料甚至使用有毒有害原料加工食品等情况相当普遍。“不幸的是,执法部门的目光大都只盯着城市,而农村恰恰是最容易出问题的地方。”十届全国人大代表金连武对此感触良多。

草案规定,国家对食品生产经营实行许可制度,未经许可,任何单位和个人不得从事食品生产经营活动。

门槛提高了,安全系数加大了,但是以此谋生的“散户”又该何去何从。十届全国人大代表吴康民担忧,如果一刀切,一下子提高了食品供给的门槛,那么农村里那些小本经营的农民该怎么办。有关数据显示,目前,我国从事食品加工的大约有2600万户。“广大农民从事食品加工数量的比例如此之大,如果一下子采取禁止的办法,恐怕会有2000多万从业者,加上他的家里人,也就是超过1亿人的生计会出现问题。”吴康民说。

“在严格执行食品安全法的同时,怎么给那些从事食品加工的小企业和小作坊以及个体户一条生路?”吴康民表示,在农村,小商店、小作坊到处都有,很难监管,他们卖的东西不可能一一监管。如果把这些都禁止了,村里的人就没有地方去吃饭。这就需要全面地研究食品安全的问题,包括农村的就业问题、客商就餐问题等等。因此,吴康民建议,解决这个问题应该有宏观的视点,要提高到国务院的层次,全面研究解决,光这一部法律还是不够的。

根据农村的实际情况,草案规定,农民经营其自产的食用农产品,也可以不取得许可。同时,草案还规定,食品生产经营者生产经营的食品,有食品安全标准的,应当符合食品安全标准;没有食品安全标准的,应当无毒、无害,符合应有的营养要求。