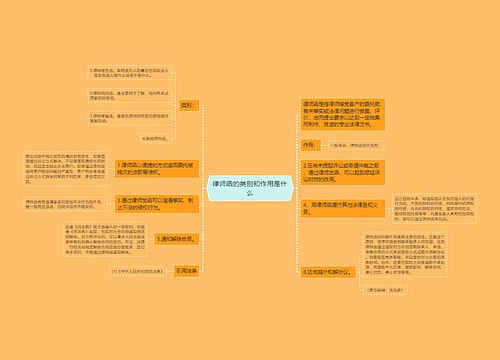

一是看内容是否具有违法性。律师函发送应持谨慎态度,特别是警示类律师函,发送对象为纠纷相对方的主要客户,因法律判断力较弱或出于商业谨慎考虑,受律师函影响较大,易发生减少或终止合作等情形,故发函方应负较高注意义务。律师函的事实概述应确保充分披露、基本真实,法律意见则不存在侮辱、诽谤等以致贬损名誉之处。

首先,关于事实概述部分,律师受客户委托根据其意志制作律师函,往往根据单方所掌握的信息,站在对委托人有利的立场阐述事实并发表意见,因为律师函的最大作用在于以最直接和最快捷的方式警醒发送对象,实现对委托人救济的及时性。若双方纠纷最后有所定论(如经生效判决认定),则可回审律师函内容是否真实合法;但若未有定论,相对方势必认为律师函“不属实”。在前一纠纷引发后续名誉权纠纷的情况下,如双方当事人因著作权纠纷而引发名誉权纠纷,对于不同性质的两案,法官并不会在名誉权案件的审理中对前述纠纷作出判断及处理。在此情况下,如苛求律师函事实概述完全符合客观事实,显然不符律师函本身的性质及功能,亦给司法认定带来困惑。对此,笔者认为,事实概述部分应结合发送的主观目的、内容的表述是否存在侮辱、诋毁等方面综合考量。律师函发送的目的在于维护合法权益、减少损失扩大,内容有依据、表述客观理性,即便其选择对被告有利的事项予以陈述,也不足以认定内容违法。

其次,关于法律意见,由于法律意见往往建立在事实概述基础上,如事实概述不具备合法性,则法律意见通常亦欠缺合法性基础;如事实概述具备合法性,则对于法律意见的合法性应另行判断。实践中对于评论意见性言论往往给予更多的宽容,以保障言论自由,且任何法律专业人士均无法保证出具的法律意见绝对正确,因此,意见正确与否并非律师函侵害名誉权的判断依据,在发表评论意见的同时是否有侮辱、诽谤等以致贬损名誉方为审查重点。

二是看主观是否具有过错性。如前所述,目的性考察是判断律师函侵权的重要部分。即使律师函内容是真实的,若滥用权利(如故意营造舆论压力)以损害他人合法权益的情形,亦可能构成侵权。原告提供的证据无法证明被告存在主观过错。

三是看效果是否具有传播性。律师函应以受害人之外的第三人所知晓的方式发送,如仅发送给受害人且第三人对此并不知晓,则通常不构成侵权。

四是看后果是否具有贬损性。司法实践中,一旦侵害事实为第三人所知悉,则推定法人名誉损害事实存在。至于第三人的数量、知悉后是否再行公开、行为人传播范围等,均非影响名誉损害事实认定的因素,而是影响侵权人责任承担。被告若举证证明虽有贬损言论但未有损害则得以推翻。本案涉案产品并未下架,原告与屈臣氏合作关系亦未解除,难以认定其名誉受损之事实。原告进一步主张财产损害赔偿,未提供充分证据,法院亦应不予支持。

U982226919

U982226919

U863166274

U863166274