(1) 据国际劳工组织(ILO)统计,全世界每年有110万人死于工伤事故或职业病危害,这种在物质生产过程中劳动者的职业安全卫生利益所付出的代价,引起世界各国的极大重视和关注,这就促使了OHSMS的产生。

(2) 世界各国一直在探索现代职业安全卫生的良策,OHSMS的建立,为国际上解决现代职业安全卫生问题提供了一种科学、有效的管理规范和指南。

(3) 生产的国际化,贸易的全球化,迫切要求有一个国际化的职业安全管理体系,国际标准化组织(ISO)提出了当前世界标准化的最紧迫的课题就是“环境与安全”,所以OHSMS是紧随ISO9000和ISO14000标准颁布和成功实施后的有关职业安全卫生的最重要的标准。

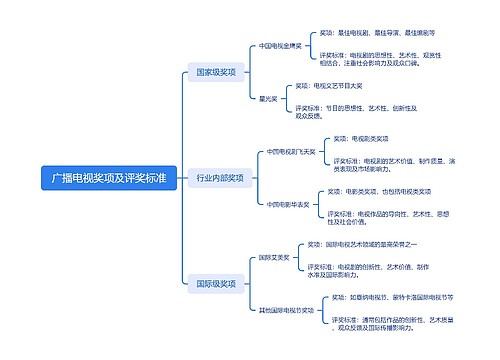

目前,OHSMS标准在发达的工业国家已和ISO9000标准和ISO14000标准共同组成企业内部的全面管理体系,3个标准关系如图1所示。

现已进入上海的跨国公司,如“三M”公司、三菱电梯公司等都已通过上述“全面管理体系”的国际权威机构认证,而国内的一些大企业想在我国加入WTO后进入世界大市场,则通过全面管理体系认证就是必备条件。

2.1 内容构成

OHSMS标准主要由三大部分构成,即范围、术语和定义、五大功能块和要素。

2.1.1 范围

提出了OHSMS的基本要求,目的是使“组织”(具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团),能够控制其职业安全卫生危险,并持续改进职业安全卫生“绩效”(在控制和消除职业安全卫生方面所取得的成绩和达到的效果)。

2.1.2 术语和定义

共提出了17个术语及其定义,以统一对标准术语的理解。

2.1.3 五大功能块和要素

OHSMS体系共有五大功能块,即方针、计划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审。

每个功能块由若干要素组成,5个功能块共有17个要素。

体系的5个功能块和要素按P(计划)、D(实施)、C(检查)、A(评审)的循环过程螺旋上升,使OHSMS体系得到持续改进,并适应“组织”内外的相应变化而不断进步。

2.3.1 目的

OHSMS标准是一个科学和系统化的职业安全卫生管理体系,其目的是辨识企业内存在的各种危险源,并控制其带来的风险,电力行业的“廿五种重大危险源”是电力企业必须控制的重大危险源,是必须避免的重大电力行业事故。

2.3.2 管理核心

OHSMS标准的17个要素,各个要素都不是孤立的,而是相互作用,有一定的逻辑关系,形成一个有机整体,其中危险源是OHSMS的管理核心,各要素中“危害辨识”、“危险评价”、“危险控制”,对企业的“计划”、“目标”、“职业安全卫生管理方案”等要素构成OHSMS的一条主线。

2.4.1 系统性

OHSMS标准以系统工程原理为基础,要求组织机构有完整的系统性,包括最高管理层到基层之间的运作系统和监控系统。

2.4.2 先进性

要求“组织”按标准要素的要求,建立并严格执行程序化的体系文件,将管理过程和控制措施建立在科学的危害辨识、危险评价、危险控制的基础上并不断改进,因此是一种先进、有效、科学的管理手段。

2.4.3 预防性

可促使“组织”主动遵守法律、法规,主动发现和评估存在的职业安全卫生问题,制定目标、实现对事故和对作业的全过程控制,从而真正有效地走上预防为主的轨道。

2.4.4 全过程控制

OHSMS标准把职业安全卫生管理作为一项系统工程,实施全过程控制,包括对管理和生产过程采取相应的措施,使危险因素得以消除或减少,同时要求全体人员都参与生产全过程控制。

2.4.5 持续改进

(1) 要求最高管理者制订的职业安全卫生方针应包括对持续改进的承诺;

(2) “标准”的管理评审功能规定最高管理者要定期进行评审,以保持体系持续的适用性、充分性、有效性;

(3) “标准”要求对体系所包括的“计划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审”活动,进行周而复始的运作,从而达到持续改进的目的。

2.5 OHSMS标准的建立步骤

一个企业的管理水平要和国家、国际先进水平“看齐”,要创一流企业,通过国际认证的“全面管理体系”是必备条件。OHSMS和ISO9000及ISO14000在认证过程中有部分共同和相似的过程,所以可组合起来认证。一般的OHSMS的建立步骤如下:

建立OHSMS应注意下述2个问题:

(1) OHSMS应和“组织”现有管理基础相结合;

(2) OHSMS是动态发展的,应不断改进和完善。

3.2.2 “三危”活动内容

(1) 危害辨识——识别危害的存在并确定其性质的过程。要点:

①识别危害源的存在,并找出导致事故的根源,是控制事故的第一步。

③危险源识别时,应判定其性质、种类。如机械、化学、电气、辐射、人机工程、火灾爆炸等。

(2) 危险评价——评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

要点:

②危险评价是对系统存在危险性进行定性或定量的分析。

③危险评价可分为事故发生的可能性评价和事故发生后果的严重性评价两部分,对可能性和严重性的综合分析才能确定其危险程度。

④危险是否可承受,要依据法律、法规以及组织的具体情况来确定其界定范围。

(3) 危险控制——通过危害识别、危险评价后,对各类危险源制定预防性措施。在危险控制策划中,应将危险控制建立在监督和反馈机制上,要有明确的证据证明控制措施已按时完成,并针对作业过程中的实际情况作出必要的改进。

要点:

②考虑现有的(或拟定的)控制措施,对危险产生的可能性及严重性的评估。

③考虑在控制措施一旦失效(或部分失效)时,对危险程度的评估。

⑥对所采取的控制措施是否足以将危险降至可容许程度进行评估。

U633687664

U633687664

U782682106

U782682106