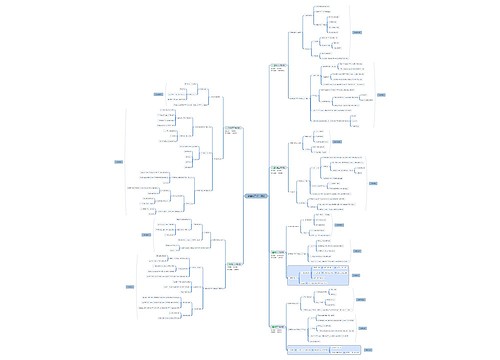

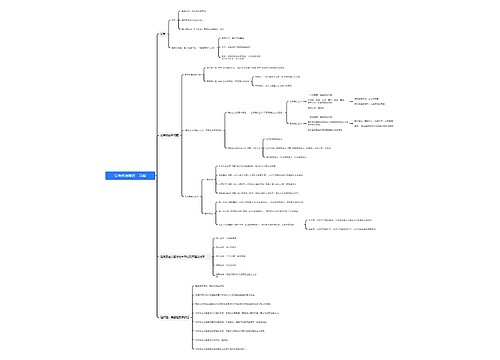

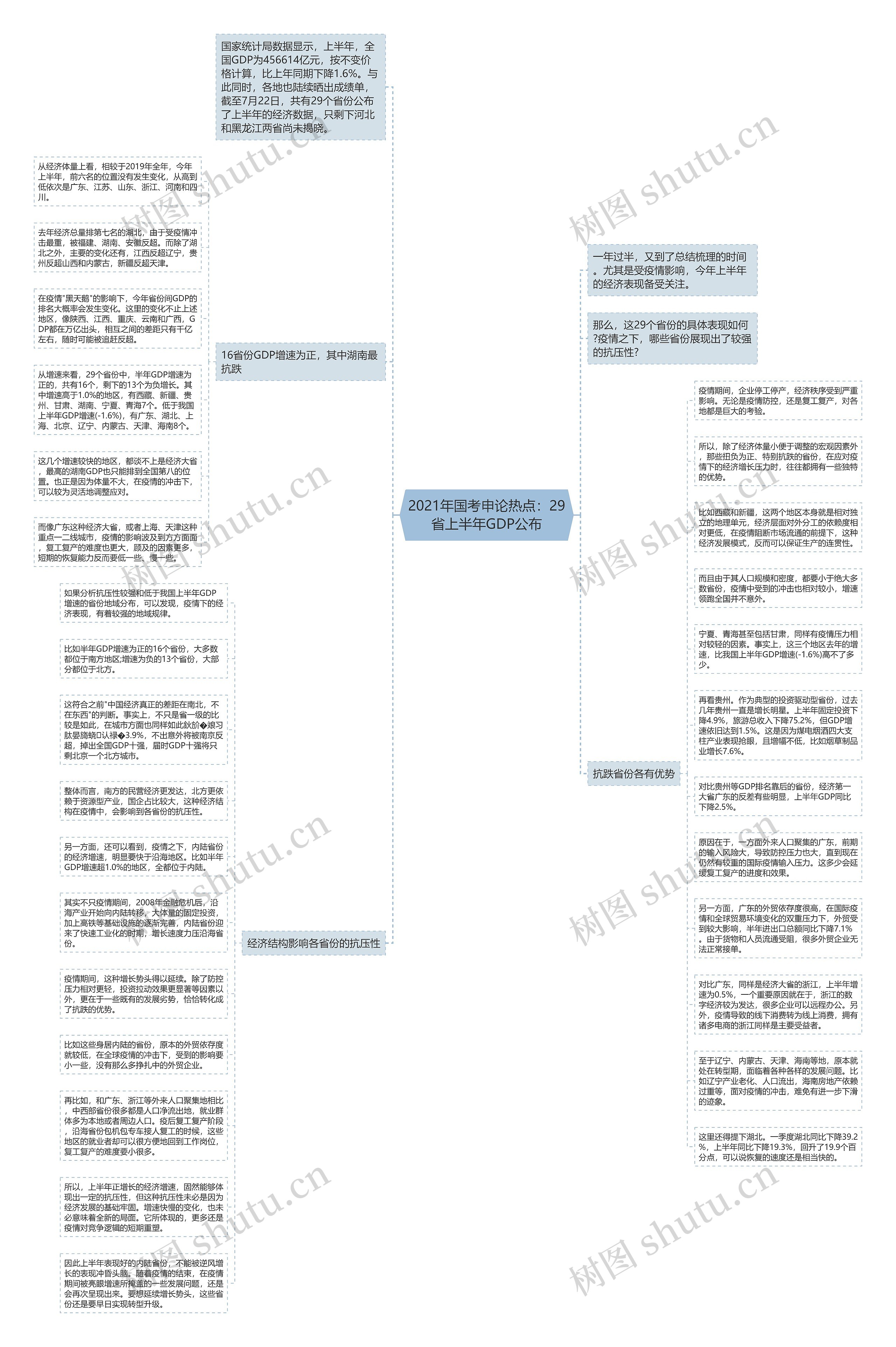

2021年国考申论热点:29省上半年GDP公布思维导图

以为你会等我

2023-03-06

华图教育为您提供:29省上半年GDP公布,湖南荣获“最抗跌省份”,详情请阅读下文!

树图思维导图提供《2021年国考申论热点:29省上半年GDP公布》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2021年国考申论热点:29省上半年GDP公布》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c9ed2e1fdb1e3c3878fc6eee8b823f49

思维导图大纲

相关思维导图模版

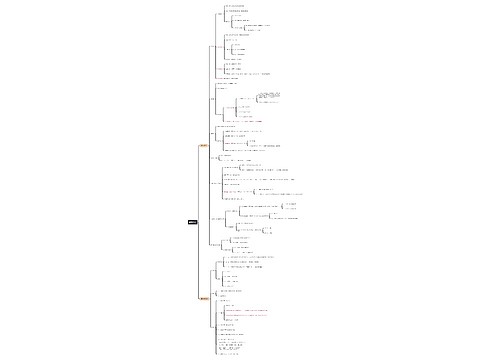

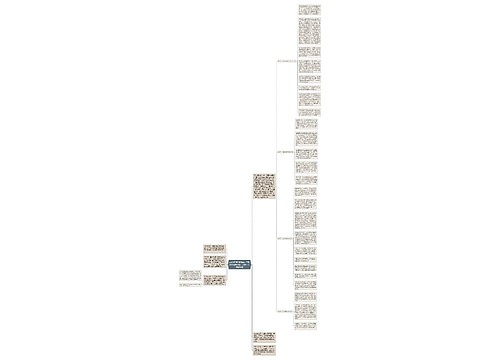

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1