在香港社会福利署办公大楼内,分管家庭暴力处理的高级社会工作主任林伟业接待了记者,并向记者详细地阐述了香港社会福利署在遇到儿童被虐待的投诉或者求助后的处理方法。

林伟业说,香港自从有法律条文以来就已经配套有相关的保护儿童的法律法规,而到了1981年开始,更是已经开始制订了对待虐儿个案的专业处理指引,同时开始就相关问题培养专业社工和在相关的机构设立专门的处理小组,如警署有专职的虐儿案件调查组、每一个医管局属下的医院都有一个专门的儿科医生作为虐儿个案的联系人等。与此同时,香港政府除了向市民宣传有责任举报虐待儿童事件外,更是把所有有机会接触到儿童或者相关事件的专业人士组织起来,让他们一旦发现可疑事件就马上把事件转到社署或者相关的处理机构处理。

每个调查组成员和每个处理该类个案的社工以及所有负责处理的医生的电话号码都已经形成通讯录,并且所有人都需要保持24小时通讯畅通以便随时处理事件。

林伟业介绍,在香港,并不是一定要看到有表面伤痕,或者一定要对儿童使用过暴力才称之为虐儿,对儿童进行性侵犯,对儿童的心理成长造成障碍等这些行为也都是虐待儿童,也都有可能受到惩罚。所以,香港在处理虐儿个案的同时也会联同大批的专业人士一起分析和处理个案,这些专业人士包括了心理医生、幼儿教育专家等。

当拉到虐儿举报后,首先会有社署的专业社工对儿童家庭进行探访,社工到场后发现儿童需要到医院进行身体检查或者治疗的情况下,社工不需要拨打999向警方举报,可以直接与被虐儿童家庭范围内最近的公立医院和专门负责处理被虐待儿童的儿科医生取得联系,被虐儿童到达医院后不需要在急诊轮候,而是直接进入医院已经为其准备好的儿科病房,这样一来不会耽误儿童的治疗最佳时间,再者不需要被虐儿童在急诊轮候时产生焦虑等心理障碍。

专门负责处理该类事件的儿科医生则要在处理被虐儿童的身体伤口的同时作出判断:被虐儿童是否也受到了心理创伤,是否需要让心理医生到场为被虐儿童治疗,同时还要出具一份专业的身体受伤害程度的报告以便作为个案处理的依据。

儿童在进入医院后社工和其他相关人员马上就会进行一个初步的评估,被虐儿童是否适合马上出院或接受治疗后马上回家居住,如果不适合,那么即使被虐儿童不需要留院治疗,他们也会把被虐儿童暂时留在儿童病房进行托管和照顾。

林伟业介绍,在接到个案后,负责处理的社工就会充当个案经理的角色去统筹整个个案的处理,而这些社工全部都是经过相关的专业训练和实践才能成为个案经理的。

社工在把被虐儿童送到医院安顿下来后不是就完成任务了。他们还要马上通知警方的虐儿案件调查组介入调查。

另外,在事情发生的10天内,包括社工、警方、医生、心理医生以及该儿童所在学校的教师等就会把各自搜集回来的资料集中起来开一个多专业的联合会议。

会议主要是各自把搜集回来的资料与其他与会人员沟通交流,大家一并寻求帮助被虐待儿童的解决办法以及小朋友日后福利的跟进,但是,该会议不设司法干预,也就是说,警方在搜集资料后会不会对施虐者进行起诉则不在讨论范围内,这方面的事情完全由警方独立决定。但是,是否需要为被虐儿童向儿童法庭申请保护令则会在会上进行讨论。

儿童法庭,是香港专门为保护儿童权益而设置的民事法庭,在发现儿童被虐待事件后,警方或者社工有权力向儿童庭申请儿童保护令,保护令生效后具有法律效力,一切人等不能随意更改其中内容,包括不能随便在保护令失效之前变更儿童的居所或者监护权。

也就是说,在香港如果发现了儿童被家长虐待,而社工向儿童庭为儿童申请保护令后,保护令或者就会把儿童转介到院社或者儿童之家又或者是托管家庭生活,而在此期间儿童的监护权就不再属于儿童的父母,所以在儿童保护令生效期间即使是儿童的亲生父母,也没权力随便把儿童带回家或者继续监护,必须要等到儿童保护令期满后由儿童庭的法官再判。

而一张儿童保护令的最长有效期为2年。在2年内,社工如果觉得儿童的父母已经有所改善也可以向法庭申请撤销保护令让儿童回家,相反如果2年内儿童的父母的行为仍然没有改善,那么法庭将会继续执行儿童保护令,直到儿童年满18周岁,如果保护令中的监护人是社会福利署署长,那么保护令的最长年限是到儿童年满21岁。法官可以视儿童的情况把儿童的监护权判给四类人,一就是社会福利署署长,二就是指定小朋友到某一个地方居住,如院社、儿童之家等,三则是接受某种服务,如社工的定期探访等,最后是社署监管令,就是由社署监管儿童的家庭,不让暴力事件再发生等。

法庭对虐待儿童者进行制裁免不了要受害儿童的证供和需要儿童上庭作证指证犯案人。但是这样对于一个未成年人来说,可能会造成很大的困扰,同时,小孩子也未必能在这样一个严肃刻板的环境下说出整个事件的真相。针对这样的问题,香港政府特意投资建设了三个专为取得儿童证供而建设的证供室,以及在法庭上也设置了一个专门让儿童上庭作供,法官和陪审团能见到儿童,但儿童不会见到对他进行侵犯的人的这样一个儿童作供专用室。

林伟业告诉记者,由于儿童的心理脆弱,特别是这些受过侵犯的儿童更加会抗拒陌生的环境,一切环境因素都有可能影响他们的表达。而作为受害者,只有他们自己的申诉才能把犯人绳之于法,所以,很有必要去营造一个让儿童可以放松可以乐于接受的环境让他们把不愉快的经历全部说出来。取证室的设计是以家居型为主,在那里,小朋友就好像回到家一样,经过一段时间后小朋友的情绪就会慢慢得到放松,社工或者警察就会慢慢帮助他们把发生过的事情重新回忆组织出来。

香港从美国全面引进了一套供儿童录口供的模式和做口供所需要的空间设施。虽然有如此专业的配备,也不等于每个社工或者警察都可以为儿童录口供,可以从事这个工作的警察和社工都必须要经过专业的培训并经过考核取得相关的资格。

儿童需出庭作供时,虽然已经有了专门的空间,但也不是随便就让儿童进入直接面对法官的。该方面的工作就会由专职的义工负责,从知道儿童需要上庭作供开始,社会福利署就会安排经过专业训练的义工一对一与儿童进行配对,这些义工一般都是上了年纪的女性,他们对小朋友来说有着像妈妈一样的感觉。

义工首先会与小朋友接触沟通,然后就会给一些辅导的卡通书籍给小朋友阅读,一边阅读一边告诉他们什么是法庭,法庭是做什么的,法庭上的人又是做什么的等等。然后,义工就会把小朋友带到法庭的作供室,让小朋友先熟悉一下环境而不至于正式上庭作供当天太紧张而致无法作供。最后就是上庭的当天,义工也会一直陪伴小朋友左右,直到完成整个司法程序。

二是指定小朋友到某一个地方居住,如院社、“思思案”假如发生在美国

看过电影《刮痧》的人,相信都对美国的《儿童虐待预防与执行法案》留有深刻印象,而近期的“贺梅抚养权争夺案”,又让国人领教了美国关于收养、剥夺监护权案件审理与执行程序的复杂性。

但这两个案子与“思思案”还不好做横向比较,因为,《刮痧》涉及的主要是中美文化差异,总的来说是场误会;而“贺梅案”则是亲生父母主动送养又反悔,一开始贺家夫妇并未被剥夺监护权。

但2002年在美国发生的一起案子,则很有代表性,可以拿来探讨一下。

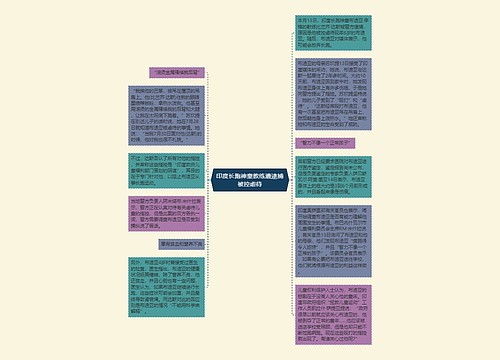

2002年9月13日,美国印第安纳州25岁的图古特女士带着女儿来到附近的超市购物。期间,图古特突然发现女儿丢失,焦急万分之际,她求助于超市员工广播寻人,然后找回女儿。谁知,十几分钟后,顽皮的女儿又偷偷离开妈妈,跑到玩具专柜去玩。无奈之下,图古特再次求助超市广播找人。结完款、带着女儿离开超市之后,图古特十分生气,在上车时忍不住大骂女儿。她还动手打了女儿的头部、背部,期间甚至扯断了女儿不少头发。几天后,图古特在家中的电视上,看到了自己打女儿的现场录像。她惊呆了,甚至“感到恐怖”,她觉得自己当时真的很残忍。

事发后不久,印第安纳州地方法院起诉了图古特,罪名是虐待儿童,并暂时剥夺了图古特和其家人抚养女儿的权利。根据调查,当天超市收款员拒绝给她购买的两条牛仔裤打折,双方曾发生争吵。控方认为,就是这次争吵,使图古特变得脾气暴躁,将女儿当作自己的出气筒。在出席法庭前,图古特承认,那天她确实不应该打女儿,但希望法院能让女儿重新回到自己身边,或者让她丈夫和其他亲戚照顾也行。

自从录像在电视上播出后,不少美国人都把图古特女士称为“没有人性的魔鬼”。9月22日,她在接受电视采访时泣不成声,希望人们能够原谅她的这次过失,让女儿重新回到自己的身边。

世界各国从最大程度确保儿童权益的角度出发,通过立法确保对儿童的特别保护,其中美国的立法及儿童福利制度尤其值得借鉴。

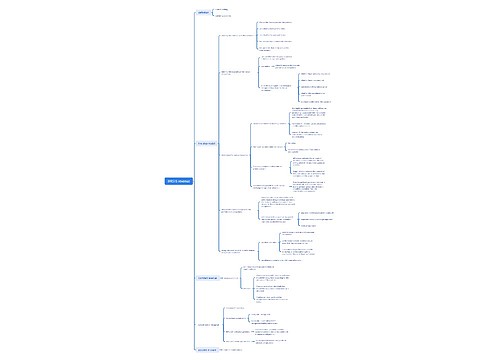

在美国,儿童保护制度的目标就是保护儿童免受伤害,这种伤害可能表现为使儿童受到身心创伤,也可能表现为不去满足儿童的基本需要。为实现这一目标,政府在立法上采用了两种战略措施。一种是通过刑事司法制度惩罚那些伤害子女的父母,威吓父母不要虐待自己的孩子;另一种是由民事司法制度规定儿童福利制度,保护儿童获得一个安全和充满爱的家庭环境。

美国儿童权益保护方面的具体法律文件有:《儿童虐待预防与处理法》(CAPTA)、《收养资助和儿童福利法》(AACWA)、《收养和安全家庭法案》(ASFA)、《2000儿童虐待预防与执行法案》等。这些法案通过多种途径保护儿童,包括规定确认儿童遭虐待与忽视的最低定义;在儿童面临紧急危险时赋予州紧急介入家庭和保护儿童的权力;当临时安置影响儿童福利时尽量提供一些长期安置的可能性;投资开设一些预防和治疗项目以保持家庭的健康和完整,并从根本上预防儿童虐待和忽视等。

如果儿童福利署决定提起虐待或忽视诉讼,他们必须证明对父母的诉讼符合程序法的规定。因此,福利署需要律师来解释为什么提起诉讼,并提交证据来证明父母虐待或忽视儿童的行为已经构成了法律上的虐待或遗弃。由于该诉讼在美国是民事诉讼,福利署只需达到优势证据的证明程度即可。

因为忽视诉讼对父母的权利和利益有一些潜在影响,因此诉讼中父母可以提交有利于自己的证据,也可以对州提供的证人和证据的可信性进行反驳和质疑。儿童也会在法庭上出现。

诉讼在该阶段主要是查明事实,被称为诉讼的查明事实阶段。

只有当法官发现虐待与忽视事实后,案件才进入处理阶段。在处理阶段,法官通过各种命令来要求采取提高儿童福利的措施。采取措施的标准是儿童的最大利益,法官在判断儿童的最大利益时,可以采用不同于他在判断是否存在虐待与忽视事实的标准,例如,法官可能相信存在着忽视事实,但是仍然认为,为儿童的最大利益州还是不要介入此家庭为好。

处理的命令通常有五类:抚养监护和监护、安置、治疗、监督、访问、护理。

●驳回:即使法官查明发生过虐待与忽视事实,但如果他认为采取进一步行动意义不大,也会驳回案件。这通常发生在下列情况,即虐待或忽视事实是偶然性的,儿童几乎不存在进一步被伤害的危险。

●保护性监督或家庭保护:法官可能命令儿童仍待在原来的家庭,但是州监督儿童在家庭中的情况。法官还可能同时要求儿童福利局自愿提供或强制父母接受一些有利于更健康家庭关系和更安全家庭环境的服务。在儿童仍待在原来家庭的情况下,抚养监护权有的赋予父母;有的在州,原来的家庭只不过是儿童安置的处所而已。

●亲属照顾:如果儿童原来所属的环境已经不安全,而儿童的亲属愿意、也有能力照顾儿童,法官也会选择将儿童安置在亲属那里。如果亲属照顾可以实现,这通常是被更看好的选择,因为对被带离家庭的儿童而言,与他们熟悉的亲属住在一起会减少他们的心理伤害,更容易获得爱。基于这种考虑,亲属照顾在很多州的儿童保护制度中有了更高的使用频率。另外,对儿童寄养和收养的联邦资助也倾斜于那些在安置中鼓励亲属照顾的州。在儿童保护制度中,亲属有与其他寄养或收养家庭获得相同资助的宪法性权利。

●寄养:如果原来的家庭已经不再适宜儿童生活,法官会决定将儿童带离家庭,然后安置在一个寄养家庭、集体家庭和采取其他替代性的生活处所安排。在一些州,州对这些被带离家庭的儿童有抚养监护权,但有时抚养监护权也会赋予寄养父母或家庭。但是,在寄养阶段,父母的权利没有结束,监护资格还在父母那里。

●终止父母监护资格:在一些州,在这个阶段,法官可能会决定终止父母的监护资格。但是,终止父母监护资格是一种比较极端的措施,因为一旦终止父母的监护资格,父母不仅失去了照顾儿童的权利,而且丧失了一切决定孩子成长事项的权利,甚至连探望或看孩子一眼都不可以。因此,在终止父母监护资格的案例中,州的举证要求是很高的,必须达到“明确、有力”的程度。

●长久安置计划:儿童福利制度存在的理想是为所有儿童提供一个健康、温情、稳定和长久的家庭环境。

为应对公众对儿童长时间滞留在寄养家庭的批评,1980年,美国国会通过了《收养资助和儿童福利法》(AACWA)。此后,因为不能找到合适长久安置家庭而导致儿童超时滞留在寄养家庭的问题仍没有解决,在1997年,国会又通过了《收养和安全家庭法》(ASFA)。

AACWA对儿童福利制度的一大改革是,限制不必要的将儿童带离家庭。该法规定,作为接受联邦资助的条件,州必须制定制度要求儿童福利署作出“合理努力”,防止在不必要的情况下将儿童带离家庭,并保证被带离家庭的儿童在可能的情况下返回家庭。ASFA将“合理努力”予以明确,并要求州严格执行对周期性长久安置计划作出规定的法律。ASFA列出了一些可接受的长久安置计划,如:与父母团聚,与合适亲属生活在一起,终止父母监护资格并将儿童送养,其他生活安排。上述最后一种安置被接受的前提是,州有强有力理由解释采用其他明确列举的安置计划不能保护儿童的最大利益。

5、儿童家庭局对怀疑被虐待的儿童做健康和心理检查,并详细询问,以判断他们是否确实遭到虐待,同时判断儿童是否在撒谎。

6、同时,调查人员也会调查监护人,并检查其精神状况。

7、法院根据调查人员和监护人的陈述和证据,判决是否将儿童返还监护人,或继续寄养。儿童之家等

zzzshujin

zzzshujin

小海

小海