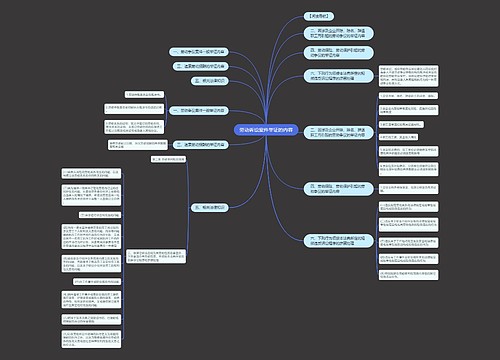

在起诉与诉讼请求的关系问题上,劳动争议案件的审理具有特殊性,体现在“人民法院应当对劳动争议进行全面审理”这一规定上。不服劳动争议仲裁裁决而诉至法院的当事人一般是仲裁程序中的败诉方,可分为两类:一是在仲裁程序中实体权利未得到保护或未得到充分保护的当事人一方;二是在仲裁程序中被裁决承担责任的当事人一方。以前述第一类“败诉方”作为原告起诉的,其诉讼请求的核心就是保护实体权利,其起诉的目的与诉讼请求之间具有一致性;而以第二类“败诉方”作为原告起诉的,其起诉在实质上并没有什么具体的诉讼请求,其起诉之目的就是不服仲裁裁决而通过起诉使裁决不生效,进而将劳动争议交由人民法院进行审理。对于后一情形,人民法院不得不处理原告未请求的事项,这说明劳动争议诉讼的特殊性影响和改变了“不告不理”原则的具体表现形式。

第一、诉争请求可经由仲裁程序向诉讼程序“移植”而形成。劳动争议诉讼是以仲裁为前置程序的一种特殊程序,已经完成的仲裁程序因素对后续的诉讼程序来说仍然具有某种程序价值意义。“不告不理”原则在劳动争议诉讼中,应当从仲裁与诉讼两个程序的结合中才能得到完整体现。由此产生如何将仲裁程序中的争议事项“移植”到诉讼程序中来的问题,对此人民法院或法官必须充分行使释明权,明确告知双方当事人“仲裁裁决因一方当事人起诉而不生效”、“当事人应针对劳动争议本身提出诉讼请求或者进行反驳,并且承担相应的举证责任”等重要事项,促使当事人将其在仲裁程序中已呈请的诉争请求和提交的证据在诉讼程序中再行提出,从而达到“人民法院对劳动争议进行全面审理”的诉讼要求。

第二、在诉讼中当事人可提出与仲裁诉争 内容 “具有不可分性”的诉讼请求。根据最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《劳动争议解释》)第六条的规定,人民法院审理劳动争议案件所要解决的争议内容,既包括已经进行的仲裁程序中反映出来的诉争请求,也包括在诉讼程序中新增的与诉争的劳动争议具有不可分性的诉争请求,也即人民法院审理劳动争议案件,不完全受制于已经经过的仲裁程序中的诉争内容的限制,可以适当超过该劳动争议在仲裁程序中所诉争请求的范围。

第三、当事人的诉争请求应当在诉讼程序中另行提出。不管是在仲裁程序中已提出的诉争请求,还是在诉讼程序中增加的诉讼请求,都必须有赖于当事人在诉讼程序中明确提出来,只有如此才能成为人民法院“全面审理”的对象,否则确实有违“不告不理”诉讼原则。但是,在劳动争议诉讼中,起诉与诉讼请求的提出两者可以相分离,当事人提出诉讼请求的形式可与一般的民事诉讼有所区别。从“人民法院应当对劳动争议案件进行全面审理”的制度规定可见,对于劳动争议来说,只要当事人任意一方不服仲裁裁决而起诉,人民法院就应当对争议进行全面审理,其他没有起诉或者没有反诉的当事人,如果仍然坚持其在仲裁程序中的诉争请求或者另行提出与诉争的劳动争议具有不可分性的诉讼请求的,可直接向人民法院提出该具体的诉讼请求,而不必另行起诉或者提起反诉,并且人民法院应当对各方当事人的诉讼请求一并作出判决。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646