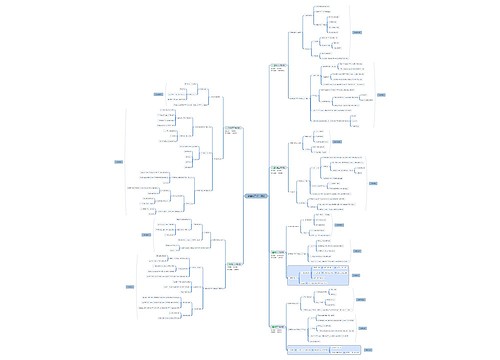

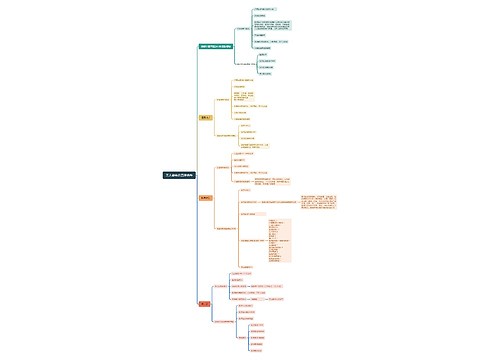

劳动关系法律调整模式论(上)思维导图

上古男污神

2023-03-04

模式

利益

自治

规范

方法

私法

劳动法

理论研究

劳动关系

——从《劳动合同法》的视角解读

树图思维导图提供《劳动关系法律调整模式论(上)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《劳动关系法律调整模式论(上)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b5b528833d69821a1a32c1aa9775563d

思维导图大纲

相关思维导图模版

劳动关系法律调整模式论(上)思维导图模板大纲

关键词: 劳动关系/劳动合同法/调整模式

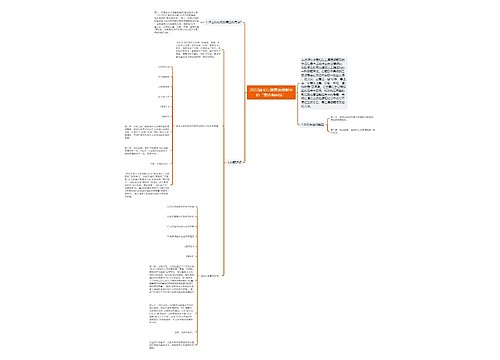

内容提要: 劳动关系的调整方式包括个体自治、团体自治和国家强制。由于劳动关系当事人双方缺乏民事主体平等性和互换性的基础,因此,劳动合同中的个体自治实际上是雇主单方主导的,对于劳动者而言其自治空间较小。因此,对劳动关系的调整不能简单地适用私法自治,而需采取多种调整方式,尤其是强调团体自治和国家强制,以协调劳动合同双方当事人的利益以及社会安全的利益。这一点在新颁布实施的《劳动合同法》上得到了充分体现。

一、法律调整模式概述

法律调整模式是指法律调整社会关系的方式、方法的具体形式。而法律调整的方法是指对社会关系施加法律影响的方法、方式、类型的总和。研究法律调整的方法,就是研究运用于调整社会关系的“法律工具库”。[1]基于不同的标准,可以对法律调整方法进行不同的分类,其中以主体的相对关系,可以分为“使用平权或使用隶属的法律调整方法”[2],即自治和强制的方法。

1·调整模式差异的本质:利益

“法律调整的对象不同,调整方法也不尽相同。运用什么样的法律调整方法,基本上决定于法律调整的对象,对象不同,方法有异。”[3]尽管法律的调整对象是人们的意志行为,但是,其行为的意志性在于利益的实现和协调。因此,利益法学派认为,利益是法产生的原因,社会中存在着各种利益冲突,而法律则是人们对各种冲突的利益进行评价后制定出来的,实际上是利益的安排和平衡。

自治的调整方法是基于私法的个体利益。私法是调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律规范,其核心原则为私法自治,而其整个体系得以建立的前提是私主体作为理性人基于个人利益的考量做出的意志行为。黑格尔给市民社会总结了两条基本原则:一是市民社会的个体,是一个以满足自己的欲望为目的的自利主义者,他不在乎别人的欲望是否得到满足;二是作为一个联合体,彼此之间必须相互依赖。“利己目的,就在它的受普遍性制约的实现中建立起在一切方面相互依赖的制度。”[4] “民商法作为私法,要求任何市场主体在经济活动中仅依自己的个人意志决定行为的内容,排除任何形式的意志强制。”[5]

强制的调整方法则是基于公法的国家利益。“行政法作为法律的重要类别之一,并不针对所有的利益关系,它仅调整国家通过政府运用行政手段维护公共利益时所涉及的利益关系。在行政法范围内,制度设计的价值取向是公共利益优于个人利益。”[6]行政法是公法的核心,作为主体一方的行政机关具有主动性和单方性,它们作为国家权力的行使者,通常被视为公共利益的代表。“在现实中,全民和国家是重叠的,因为全民需要一个组织机构来代表,这个组织机构便是国家。”“从理论上说,国家是它的成员———全体居民———的代表和服务机构,国家利益和社会利益是一致的。”[7]

但是,由于利益划分的相对性以及作为利益主体的“人”的角色的多元化———既是社会的自然个体又是社会的成员,既具有私益性又具有公益性,因此,公共利益本身具有兼容性和不确定性,使得公共权力、公共利益容易被“滥用”。“公共利益源于个人利益,又以个人利益为依归。作为整体性利益,公共利益为每个社会成员享有,非一个人或一类人所垄断。”亚当·斯密认为:“自利既是私人行动的特征,也是公共行动的特征。”“通过追求自己的利益,他常常促进社会的利益。”[8]古罗马法学家盖尤斯在《法学阶梯》中有过这样的表述:公有物名义上归全民或区域共同体所有,但实际上由国家管理。而作为“管理者”的国家还拥有其“自身利益”。[9]

“公法会使得政府过多地限制经济自由,私法则无法影响经济活动的整个结构。”[10]因此,基于“人”的角色的联结以及社会关系的复杂性,利益的混同具有实然性,私法利益和国家利益的交叉部分逐渐形成了相对清晰的社会公共利益,而与之相对应的调整方法则需要自治和强制的兼容。

2·调整模式差异的形式:规范

无论是“自治”、“强制”还是“兼容”的调整方法,其最终都以法律规范的形式出现在法律文本中。因此,不同的调整方法从本质上说是与利益相对应,而从形式上说则表现为不同的法律规范。从我国的法律制度及其实践来看,规范、调整社会活动的法律手段只有三类:“一是民法手段,二是行政法手段,三是刑罚手段。”其中民法的手段主要对应的是私法规范,而行政和刑罚手段则对应的是公法规范。“私法最重要的特点莫过于个人自治或其自我发展的权利”。[11]私法的精髓在于“自治”,“法律的主要功能不是指导干预人民的行为,而是赋予人民完成的行为具有某种法的效力”。[12]表述私法自治原则的法律规范主要是任意性规范。而公法是以国家权力为基础,较多体现了刚性管制的调整方法,而相应的法律规范主要是强制性规范。需要强调的是,不能简单地将任意性规范等同于私法自治,将强制性规范等同于公法强制;也不能简单地说“民法是自治规范,是私法规范;而禁止性规范则为管制性规范,属于公法规范”。[13]因为,方法是实现一定目的的手段,公私法由于各自利益属性的差异决定了二者的目的差异,所以,所选择的法律规范也存在差异,但是这并非一一对应关系。

劳动法作为社会法,其调整手段是将公法和私法的手段融为一体,综合运用各种措施,既包括私法的任意性规范,也包括公法的强制性规范,使市场主体的行为和国家的干预行为保持适度的平衡。借鉴同样具有公私兼容属性的经济法学者的论述:“对经济生活进行全方位的调整,运用各种法律手段进行调整,都是经济法综合调整功能的体现。”[14]“经济法为满足经济性—社会协调性的要求,不仅采取公法的规制,同时也采用了私法方面的规制。”[15]

此外,任意性规范和强制性规范的产生与法律规范的模糊性也具有一定联系,法律规范的模糊性和不确定性原因在于人的认识的有限性和认识对象的无限性之间的矛盾。立法技术和立法语言的局限使得法律规范滞后于社会生活。因此,立法者根据不同法域各自特点确立核心规范,对于私法确立自治的原则,由具体当事人来弥补立法的不确定性,而对于公法则确立管制的原则,通过公法强制性规范,保证公权力的运行。

二、劳动关系法律调整模式的历史考察———以英国和美国为例

工业革命以来,对劳动关系的调整成为各国法律制度的基本内容,并随着社会经济、法律制度的发展而发展变化。从各国的历史发展来看,劳动关系的法律调整模式基本上循着规律性的方向发展。

1·英国劳动关系调整模式的发展

英国的产业革命开始于18世纪中叶,当时处于自由资本主义时期,主要信奉的是亚当·斯密及其古典学派的自由竞争和自由放任理论和政策,因此,基于雇主的所有权绝对以及企业自由原则,国家尽可能少地干预企业的自主经营,资本家利用经济上的强制,对工人进行残酷的剥削和压迫。面对恶劣的工作条件,劳动者开始了集会结社运动,通过罢工等手段,借助团体的力量,与雇主谈判,以改善劳动条件。但是,基于普通法的个人主义精神,英国法院对工会运动采取了严厉压制行动,判定工人的结社构成刑法的共谋罪。直至19世纪70年代,工会的力量日趋强大,工人逐渐取得参政权后,始利用国会立法,废止了法院判决。1868年英国成立了第一个工会会议(TradesUnion Congress, TUC)。1871年通过了第一部《工会法》,这是世界上第一部承认工会为合法组织的法律。

集体谈判是英国劳资关系的基本体制。英国法律虽设有各种规定,保障工会活动,支持或鼓励当事人从事集体谈判,但没有集体谈判之程序,完全由当事人自治。在集体谈判体制下,保护立法处于次要、从属、辅助的地位。1971年国会制定了劳资关系法,1972年制定了劳资关系法实施细则,明确了集体协商和集体谈判的内容。[16]英国的集体谈判分为两个层次,一是行业间的集体谈判,二是企业级的谈判。1989年以前,主要是通过行业间的集体谈判来确定工资和工时,此后,由于工时的缩短以及雇主协会的退出,使得全国性的行业谈判非常少,更多的是企业内部的集体谈判。

1979年保守党领袖撒切尔夫人上台执政后,大力推行非国有化企业政策,把私有化作为其经济政策的核心,认为工会力量过于强大是妨碍企业提高经济效益的障碍,于是放弃了过去政府对工会采取的协商、谈判和妥协的方针,采取强硬政策,削弱工会力量,先后通过了《就业法》、《工会法》,取消了工会享有的普遍法律豁免权,缩小了劳资冲突合法性的范围。从1979年到1997年保守党执政期间,英国工会会员锐减,流失了大约50%的会员,并且随着欧洲一体化进程的推进、灵活就业的增多和信息技术的普及,工会的力量被不断削弱。20世纪60年代以来,英国劳动立法剧增。1993年通过了《工会改革和就业权利法》,该法确立了劳资关系的各种标准,进一步减少了集, , , 体谈判的空, 间。

1997年,由职工大会(即总工会)发起创立的工党重新获得执政地位,政府开始强化对于劳资关系的干预。1999年政府颁布了《劳动关系法案》,其目的是在工作场所实现一种公平,在雇员和雇主需求方面达到一种均衡。《劳动关系法案》的主要内容有两点:一是进一步确认工会的地位。《劳动关系法案》颁布之前企业对工会的认可是自愿的,而现在规定了工会可以向政府提出申请的权利,并进行注册。二是对参加罢工的员工提供额外的保护。员工参加合法的罢工,在八周之内雇主是不能解雇的,八周之后也只能采取合理的方式解决纠纷。[17]

2·美国劳动关系调整模式的发展

美国南北战争后,各种工业部门的涌现以及大量企业作为法律实体的产生,推动了经济的迅速发展,然而在企业范围内保护与企业建立关系的个体,除了法律之外还包括新兴的劳动力市场法———任意的雇佣合同。这个普通法规则代表了美国法律体系历史最悠久的原则之一,它于20世纪初期成为宪法的部分内容,授予雇主在(雇佣方面)就业问题上的完全自主决定权。

通过在司法裁判中引用雇用和解雇的该基础性权利,法官能够使雇主豁免于严格的法律规定,并通过禁令或者其他普通法制裁的方式预防集体性行动。尽管法律权利缺失,但是美国工人并没有认为这样理所当然,南北战争后,为了应对日益扩张的经济行为,各种各样的工人组织如雨后春笋般地建立起来。第一次世界大战期间,联邦政府积极地推动产业间的集体谈判,使得雇主第一次在劳动关系领域遭遇到国家力量的干预。政府的政策产生了良好的效果,20世纪初,工会会员人数显著增加。1933年通过的《国家产业康复法案》(National Industrial Recovery Act),明确了工人通过自己选举代表的方式组织工会以及进行集体协商的权利。1937年4月,美国最高法院判决确认《瓦格纳法案》的合宪性,确保工会在政治体制中的合法地位。第二次世界大战期间,政府对于经济施加了广泛的控制,维持了工会主义的—109—相对实力。1947年国会通过了《塔夫脱—哈特莱法》,该法案改变了工会的法制环境,其后20年工会力量达到了顶峰,但自70年代以来,工会力量开始衰退,工会会员人数急剧减少。[18]

从20世纪60年代中期开始,国会对个人民权立法进行了极度的扩张,而此前这些民权都受到社会和经济歧视的影响。这些立法开始于国内战争后的重建时期,但不幸的是,早期的法律并没有结束持续一个世纪的种族歧视以及事实上存在的种族隔离制度。随着1960年民主党候选人肯尼迪以及1963年至1968年他的继任者约翰逊当选总统,政府开始积极地减少贫困、歧视和工作场所的不平等。该立法革命肇始于1964年民权法案,这一具有里程碑意义的立法否定了在公众生活中无处不在的种族歧视,民权法案第七章将禁止歧视的原则具体地适用于就业领域,其禁止雇主基于个人的种族、肤色、宗教信仰、性别或者国别而歧视雇员。其他的法律延续了该规定,如1967年的《就业年龄歧视法案》、1990年的《美国残疾人法案》。[19]20世纪70年代,由于经济危机,国家进一步积极介入劳资关系的调整,通过联邦调解调停署等机构促进劳资关系的协调。

通过上述历史考察可知,劳动关系的调整模式具有灵活性和多变性,随着社会经济、政治等因素的发展而演变。但无论是英国还是美国,基本上都是沿着个体自治———团体自治———国家强制的路径发展,并最终逐渐形成了个体自治、团体自治以及国家强制的多元调整模式。

尽管由于种种原因导致工会力量逐步衰弱已成为各国所共同的趋势,但是团体自治依然是劳动关系调整的重要方式之一。而作为调整劳动关系的两种基本方式的团体自治和国家强制之间并非彼此排斥,而是互相联系,彼此配合,共同实现促进劳资关系协调的目的。

--------------------------------------------------------------------------------

Abstract: Regulation models of labor relations include individual autonomy, association autonomy and national compulsion· As the parties in labor relation lack the basis of equality and exchangeability of civil subjects, the individual autonomy in labor contracts is in fact unilaterally dominated by employers, which limits the autonomy space of employees· Therefore, it is essential to regulate the labor relations by variety of regulation ways, instead of adopting autonomy of private law solely, especially by the association autonomy and national compulsion, to coordinate the interests of parties in labor con-tracts and social security· This is fully embodied in the Labor Contract Law promulgated and implemented recently·

Key words: labor relation; labor contract law; regulation model

注释: [1]孙国华、朱景文:《法理学》,北京:中国人民大学出版社,1999,P230

[2]孙国华、朱景文:《法理学》,北京:中国人民大学出版社,1999,P231

[3]孙国华、朱景文:《法理学》,北京:中国人民大学出版社,1999,P231

[4]黑格尔:《法哲学原理》,北京:商务印书馆,1979,P198

[5]王全兴、管斌:《民商法与经济法关系论纲》,载《法商研究》,2000(5)。

[6]王麟:《利益关系的行政法意义》,载《法学》,2004(10)。

[7]高富平:《中国物权法:制度设计和创新》,北京:中国人民大学出版社,2005,P86

[8]诺曼·巴里:《福利》,长春:吉林人民出版社,2005,P23

[9]《中国物权法:制度设计和创新》,北京:中国人民大学出版社,2005,P93

[10]史际春:《经济法》,北京:中国人民大学出版社,2005,P4

[11]罗伯特·霍恩、海因·科茨、汉斯·G·莱塞:《德国民商法导论》,北京:中国大百科全书出版社,1996,P90

[12]卢梭:《社会契约论》,北京:商务印书馆,1980,P9

[13]黄明耀:《民法适用基本问题研究》,北京:中国法制出版社,2004,P78

[14]刘文华:《中国经济法的基本理论纲要》,载《江西财经大学学报》,2001(2)。

[15]金泽良雄:《经济法概论》,北京:中国法制出版社,2005,P33

[16]王泽鉴:《民法学说与判例研究》,第二册,北京:中国政法大学出版社,2005;王益英:《外国劳动法和社会保障法》,北京:中国人民大学出版社,2001,P287-291、26-51

[17]李广林、张友山:《英国劳动关系调整考察报告》,载《山东劳动保障》,2003(8)。

[18] Raymond Hogler?Employment Relations in the United States?Sage Publications,2004,P139-140

[19] Raymond Hogler?Employment Relations in the United States?Sage Publications,2004,P181(中国人民大学法学院·林嘉 范围)

出处:《中国人民大学学报》2008年第6期

引用法条

[1]《中华人民共和国工会法》

[2]《中华人民共和国劳动合同法》

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心