像刘吉生这样的工伤劳动者如果一开始就能得到及时的救治,不仅可以挽救生命,还可以在最大程度上恢复劳动能力,重新回归社会。医疗的拖延,不仅给工伤劳动者带来痛苦,也制造了新的社会问题。

债务成为压在工伤劳动者及家庭的沉重负担,对于慢性职业病劳动者更是没有喘息之机。42岁的河北承德人王某,于2008年6月到北京郊区某煤矿挖煤,单位既未与其签订劳动合同,也未为其缴纳工伤保险。2008年12月,王某在矿井下发生安全生产事故,脊柱严重受损,下肢瘫痪,且有尿毒症等并发症状。经认定为工伤,伤残等级2级。住院的前三个月,花费29万余元。经多方争取,用人单位同意支付14万元,而王家人只能默默承担余下的15万元。他的妻子一边照顾丈夫,一边努力还债。她说,自己雇不起护工,每天早晨5点钟起床,赶在上班之前为丈夫按摩,帮助他康复。公婆年老病重,读高中的女儿无人照顾,她看不到希望。

收入受到严重影响,后续生活难以为继。72%的劳动者在负伤前的月收入在2000元以下,发生工伤后,只有11.2%的劳动者能够维持原有收入,而45.1%的劳动者因伤无法工作,失去了收入来源,31.1%的劳动者无法做同样强度的工种,收入减少。在发生工伤后,高达76.4%的劳动者月收入降到了1000元以下。

调研进一步显示,工伤劳动者主要为青壮年,69.5%的劳动者不满45岁,要经历十几年、几十年的时间才能享受养老待遇。由于劳动能力严重降低,这期间他们的生活着实令人担忧。更严重的是,由于失去了经济来源,他们也无力给自己缴纳各项社保,退休后的医疗和养老仍然难以得到保障是他们对未来的另一个隐忧。

家庭整体陷入困境。调研显示,87.2%的工伤劳动者在受伤前的劳动所得占其家庭经济来源的一半或一半以上,73.6%的工伤劳动者要供养3个或3个以上的家庭成员。他们一旦因工负伤,劳动能力降低甚至丧失,家庭生活的维持、子女教育等都将陷入巨大的困境中。

除了经济上的困顿,工伤劳动者还面临家庭关系方面的问题。9.9%的劳动者表示,工伤也导致了家庭不和、子女无人教育的情况。

赵天云,四川巴中人,今年39岁,2006年正月十五开始在河南某矿业公司打钻,没有任何防护措施。2007年8月他发现自己得了最严重的矽肺三期。他开始了漫长而心酸的维权之路,有时甚至流落街头乞讨为生。到2011年5月,他还是分文赔偿未获得。期间,除去欠债10多万元,他的妻子离家,抛下丈夫和留在老家无人照料的两个未成年孩子。他说,心中最痛的是原本好好的家,就这样生生被毁了。

先行支付审批应便捷

调研显示,获赔的平均时间长达2.02年。获得赔偿的工伤劳动者中,仅26.1%是在受伤之日起一年之内获得赔偿的,33.9%的人在受伤后一年到两年之间获得赔偿,18.3%的人花了2年~3年时间索赔,21.7%的人则花了3年甚者更长的时间。

索赔之路漫长的原因一是用人单位拖延,二是法律程序复杂漫长。

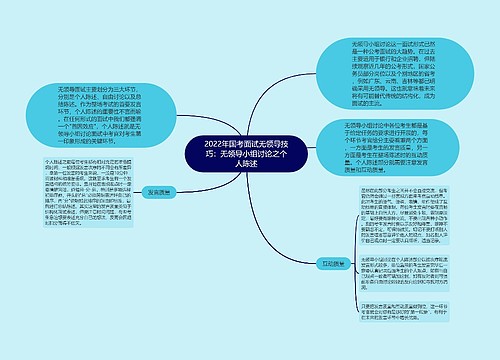

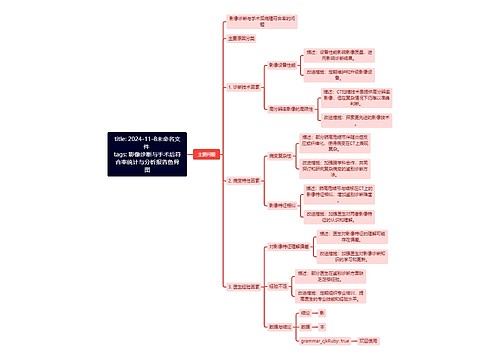

我国目前工伤法律程序过于复杂和冗长,最多可以达到10项法律程序,历时1149天。如工伤劳动者还需获得职业病诊断或者证明劳动关系的,时间还可延长至1374天或1701天。

本次调研还发现,采用法律途径维权的工伤劳动者,平均2.45年才能获得赔偿。义联代理的孙小丹长达1420天仍未结束的工伤赔偿案,就反映了工伤法律程序之复杂和冗长:

U880271396

U880271396

U482218638

U482218638