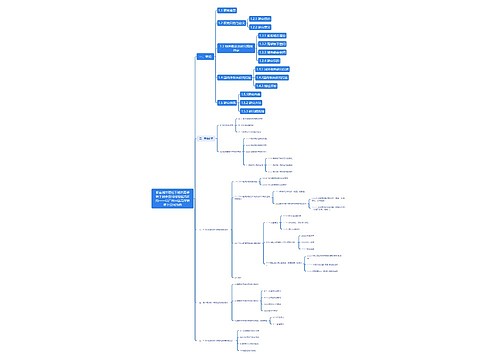

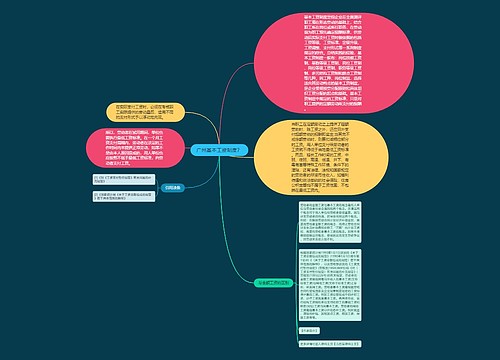

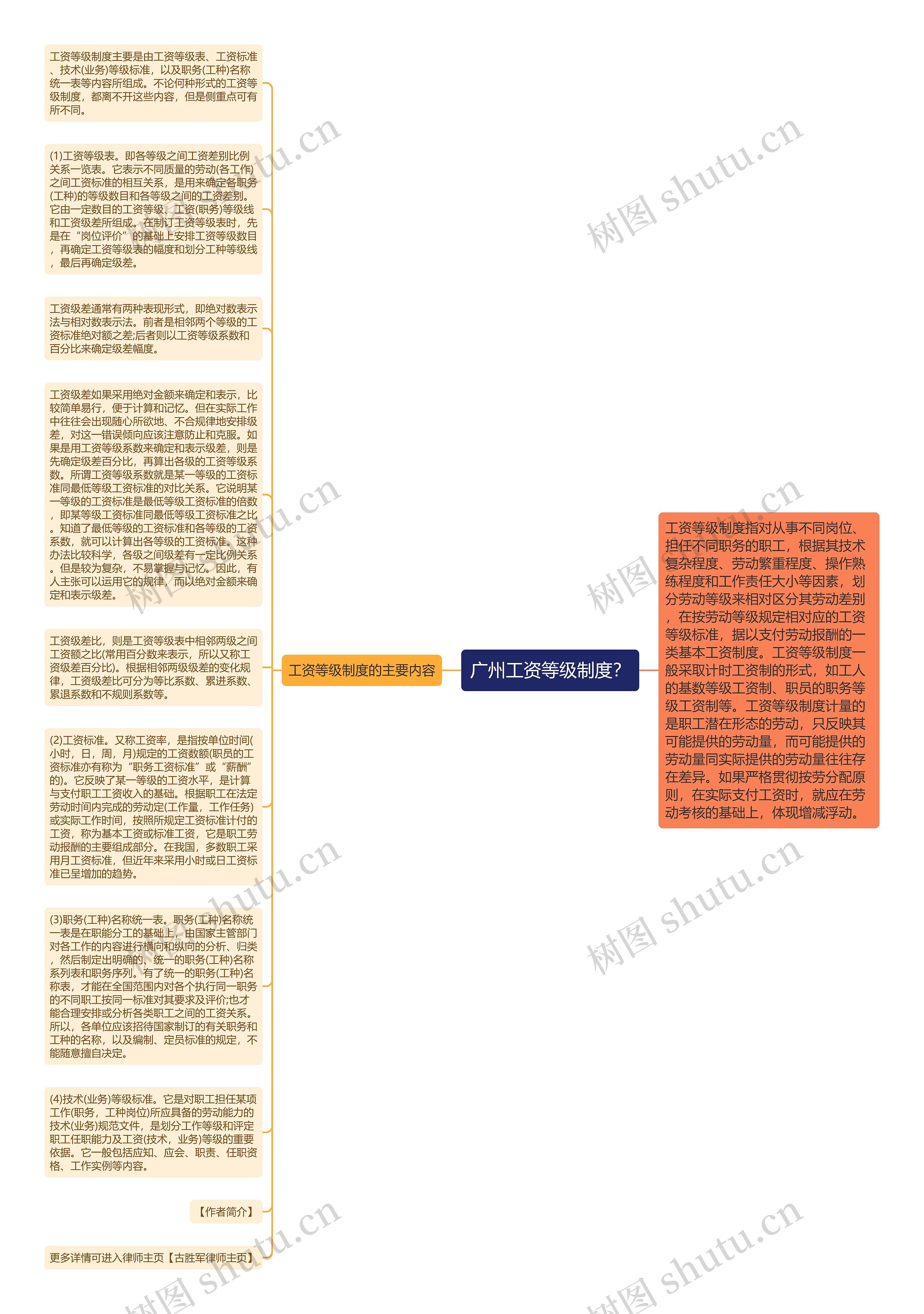

广州工资等级制度?思维导图

落花凄凉

2023-03-03

核心内容:工资等级制度计量的是职工潜在形态的劳动,只反映其可能提供的劳动量,而可能提供的劳动量同实际提供的劳动量往往存在差异。不论何种形式的工资等级制度,都离不开四种固定内容,但是侧重点可有所不同。

树图思维导图提供《广州工资等级制度?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《广州工资等级制度?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c1562cc338d81741a404c17104574a6c

思维导图大纲

相关思维导图模版

2024年广州邮区中心陆运运输环节降本增效奖惩方案(征询意见稿)思维导图

U471802715

U471802715树图思维导图提供《2024年广州邮区中心陆运运输环节降本增效奖惩方案(征询意见稿)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2024年广州邮区中心陆运运输环节降本增效奖惩方案(征询意见稿)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9725cf30ad33eeeee7009967da89031f

紧凑城市理论下城市高架桥下剩余空间利用模式研究——以广州xx区高架桥桥下空间为例思维导图

U861166050

U861166050树图思维导图提供《紧凑城市理论下城市高架桥下剩余空间利用模式研究——以广州xx区高架桥桥下空间为例》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《紧凑城市理论下城市高架桥下剩余空间利用模式研究——以广州xx区高架桥桥下空间为例》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8c97a40b1ed62ed19c8506597c8ee016